岡山大学は5月12日、原子レベルに薄い半導体の遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)のヤーヌス構造の生成(ヤーヌスTMDC)と生成過程の解析に成功したことを発表した。

同成果は、岡山大大学院 自然科学研究科の劉怡君大学院生(現・東京大学大学院生)、同・大学 学術研究院 環境生命自然科学学域の鈴木弘朗助教、同・鶴田健二教授、同・林靖彦教授、同・大学 研究推進機構の中野知佑サイテックコーディネーター、同・大学 学術研究院 自然科学学域の三澤賢明助教(現・福岡工業大学助教)らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行するナノサイエンスとナノテクノロジーの全般を扱う学術誌「Nano Letters」に掲載された。

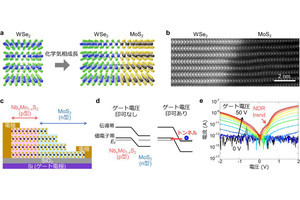

単層のTMDCの結晶構造は、モリブデンやタングステンなどの遷移金属原子を、硫黄やセレンなどのカルコゲン原子で上下からサンドイッチした構造を持つ。上下のカルコゲン層に異なる原子を持つTMDCは、前後に顔を持つギリシャの神ヤーヌスに由来して、ヤーヌスTMDCと呼ばれている。

ヤーヌスTMDCは上下に異なる原子層を持つことで、面外ミラー反転対称性が破れ、面外分極が現れ、圧電効果やラシュバスピン分裂などの新しい物性の発現が期待されている。またその応用としては、光触媒、ガスセンサ、太陽電池、光センサなどが考えられている。

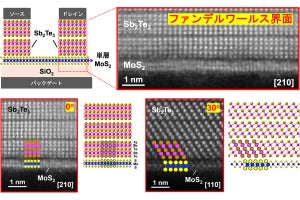

近年、このようなヤーヌスTMDCの生成手法として、プラズマを用いた原子置換法が提案された。今回の手法では、通常のTMDCの最表面原子を置換することでヤーヌス構造を生成することが可能だという。今回の手法は、室温で原子置換が可能であるため簡便で応用範囲の広い手法だが、どのような過程でヤーヌスTMDCが生成されるのかがわかっていなかったという。そこで研究チームは今回、ヤーヌスTMDCの生成過程解明に向け、通常のTMDCから原子置換によってヤーヌスTMDCが生成される際の結晶構造と電子状態を詳細に調査することにしたとする。

具体的には、単層の「セレン化モリブデン」(MoSe2)へのプラズマ処理による硫黄原子置換によって、ヤーヌスMoSeSの生成が行われた。化学気相成長法で合成された単層MoSe2に、硫黄を含有させたプラズマを照射することで、MoSe2最表面のセレン原子が硫黄に置換された。

短時間のプラズマ照射により、部分的に置換された遷移過程状態が作られ、原子分解の電子顕微鏡観察、X線光電子分光による元素分析、ラマン分光、フォトルミネッセンス(PL)分光によって、その結晶構造や原子組成比、電子状態が調査されたほか、短時間のプラズマ照射と分析を繰り返すことによって、生成過程が追跡されたという。