大阪大学(阪大)と奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)の両者は5月11日、レーザ技術を駆使することで、さまざまな形状の氷結晶の発生を精密に時空間制御できることを明らかにしたと共同で発表した。

同成果は、阪大大学院 工学研究科の吉川洋史教授、同・高橋秀実大学院生(日本学術振興会特別研究員DC1)、NAIST 先端科学技術研究科の細川陽一郎教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行するもの理化学に関する全般を扱う学術誌「The Journal of Physical Chemistry Letters」に掲載された。

氷は我々に身近なものだが、高い圧力と温度によってさまざまな結晶構造を取るなど(2021年に20種類目が発見された)、不思議な一面も持つ。また、生物にとって水が必須なことから、特に寒冷地の生物にとって氷の存在を避けて通ることができない。寒冷地における動物・植物は、細胞が凍結することを防ぐため、不凍タンパク質といった特殊な物質を含んでいるケースが多く見られ、氷の結晶化が生命維持メカニズムに深く関与しているという。これらのことに関連して、氷の結晶化を制御することは、食品・細胞・臓器などを長期冷凍保存する上でも非常に重要だとする。

大気圧下では、不純物が含まれていたりしない限りは、水は0℃を下回れば氷となる。これは小学生でも知っている事実だが、氷の結晶化が起こる時間や場所を正確に予測することは不可能だという。さらに、氷のような一成分系の結晶化(融液系の結晶化)は高速に進行するため、特に大容量の水の中で氷の結晶が発生する瞬間を精密に計測することは困難だったとする。

そこで研究チームは今回、過冷却水(0℃を下回っても凍っていない状態の水)中に、フェムト秒からピコ秒という極めて短時間でパルスを発振する超短パルスレーザを集光照射することで、氷の結晶化について調べたという。そして、レーザを集光照射して刺激したところ、集光領域の近傍から氷の結晶化が始まることが見出されたとする。

このようなレーザを用いた氷結晶化の時空間制御は、純水だけでなく、寒冷地の植物からの抽出液や不凍タンパク質を添加した水溶液など、さまざまな溶液条件で実現可能であり、溶液条件に応じたさまざまな形状の氷結晶が発生することが明らかになったとしている。

また、最適条件ではわずか1回のレーザ照射のみで氷の結晶を発生させることが可能だという。これにより、μ秒・μmオーダーの極めて高い時間空間分解能で、氷の結晶化挙動を光学顕微計測することに成功したとする。

今回の研究成果により、さまざまな溶液条件における氷結晶の形成過程を精密に調べることが可能になったことから、氷結晶化の詳細なメカニズムの解明に貢献できると考えられるとしている。さらに、得られる氷の結晶化メカニズムは、氷が関与するさまざまな自然科学分野や工業分野の発展につながることが期待できるとした。

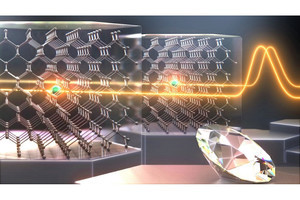

また、これまで研究チームは、同様のレーザ結晶化手法を用いて、医薬品化合物、タンパク質、エレクトロニクス材料などを対象に、従来法では難しい構造・形状・サイズ・品質の結晶を得ることに成功してきたとする。今回の研究はレーザによる結晶化制御の高い汎用性と有用性を示すものでもあり、網羅的な条件探索のみに縛られない、レーザを用いた論理的なものづくりのアプローチとして、今後さらに発展していくことが期待されるとしている。