アステラス製薬はこのほど、DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する取り組みの中でも、特にデータアナリティクスを推進するための施策について語る説明会をオンラインで実施した。

なぜ、製薬企業の経営にデータアナリティクスが必要なのか?

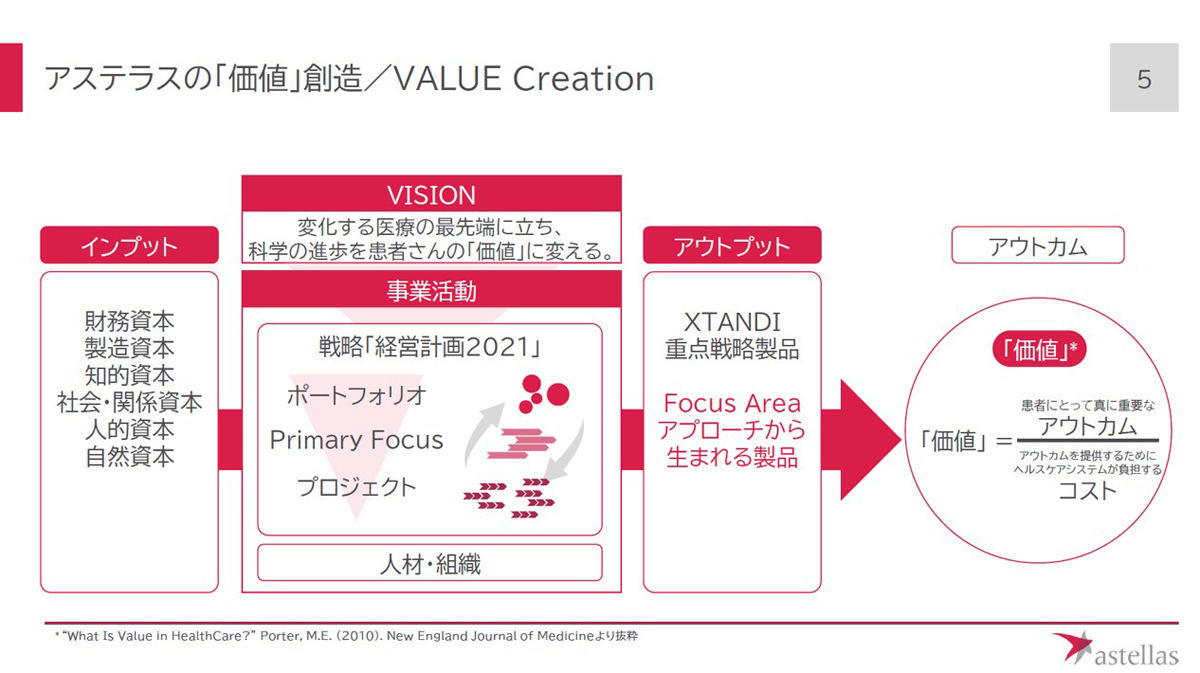

同社はビジョンとして「変化する医療の最先端に立ち、科学の進歩を患者さんの価値に変える」を掲げている。なお、ここでいう価値とは、患者にとって重要なアウトカムとヘルスケア業界全体が負担するコストの比率で表される。ビジョンを実現し価値を最大化するために、現在同社は約5年間を費やす戦略「経営計画2021」に取り組んでいる。

この戦略において、当面の価値を生み出すアウトプットとして前立腺がん治療剤「イクスタンジ(一般名:エンザルタミド)」や、それに続く重点戦略製品を挙げている。さらに中長期的なアウトプットとして、同社のフォーカスエリアアプローチから生まれる製品が続くとしている。

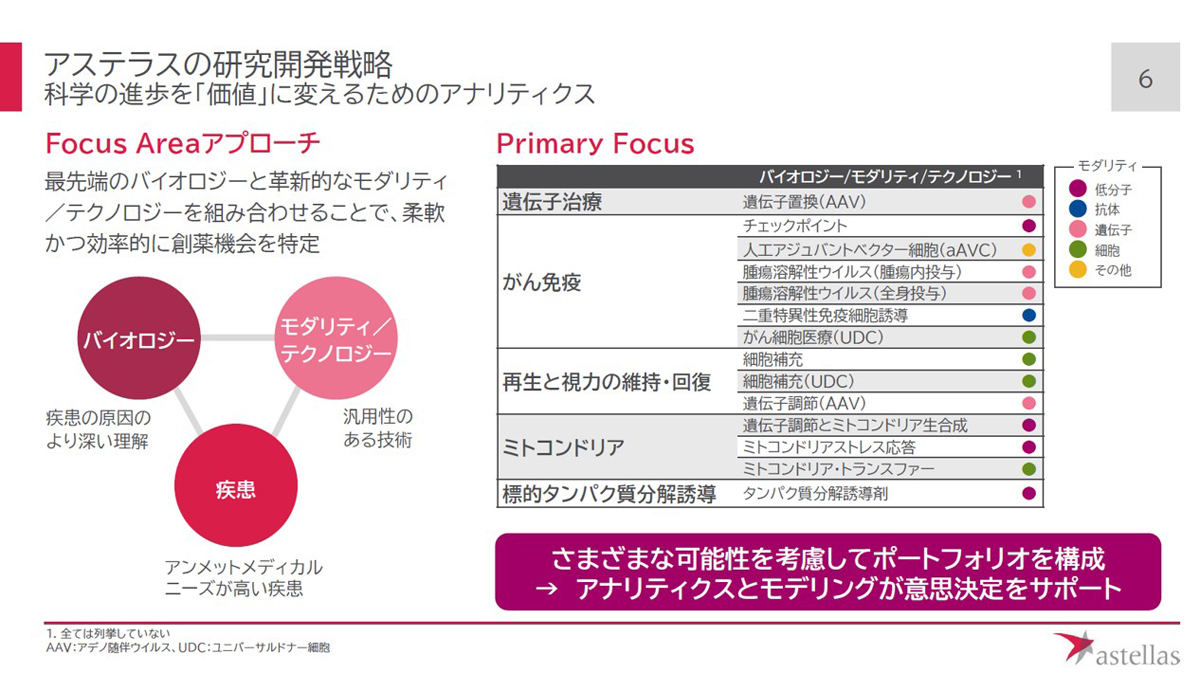

同社のフォーカスエリアアプローチとは、最先端のバイオロジーと適切なモダリティやテクノロジーを組み合わせ、アンメットメディカルニーズ(まだ有効な治療法が確立されていない疾患の治療ニーズ)に価値をもたらす、柔軟かつ効率的な創薬へのアプローチだ。疾患を起点に開発を進めるのではなく、バイオロジーなど科学技術側から着手する方針である。

フォーカスエリアの中で特に臨床試験の段階まで進んだプロジェクトを、同社では「プライマリーフォーカス」と呼ぶ。現在は遺伝子治療、がん免疫、再生と視力の維持・回復、ミトコンドリア、標的タンパク質分解誘導の5つの領域でプロジェクトが進む。

医薬品開発は複雑性が高く将来の見通しを立てづらいことから、単純な収益だけでなく、さまざまな可能性を考慮したポートフォリオの構成が必要となる。投資を含む判断を適切に実行するためには、アナリティクスとモデリングが重要だ。また、専門家のアナリティクス結果を意思決定へとつなげられるよう、経営層にもリテラシーが求められる。

アステラス製薬が経営のDXによって目指すのは、経営判断から個別のプロジェクトまであらゆるデータが有機的に統合された状態であり、同社が定める"価値"の最大化だ。

副社長で経営戦略担当の岡村直樹氏によると「経営への先進的テクノロジーの活用は着手したばかりであり、まだまだ理想的な姿とは言えない。日々少しずつ改良を加えながらより質の高い経営のかじ取りができるように努力している」段階とのことだ。

経営のDXに寄与するアナリティクスの手法

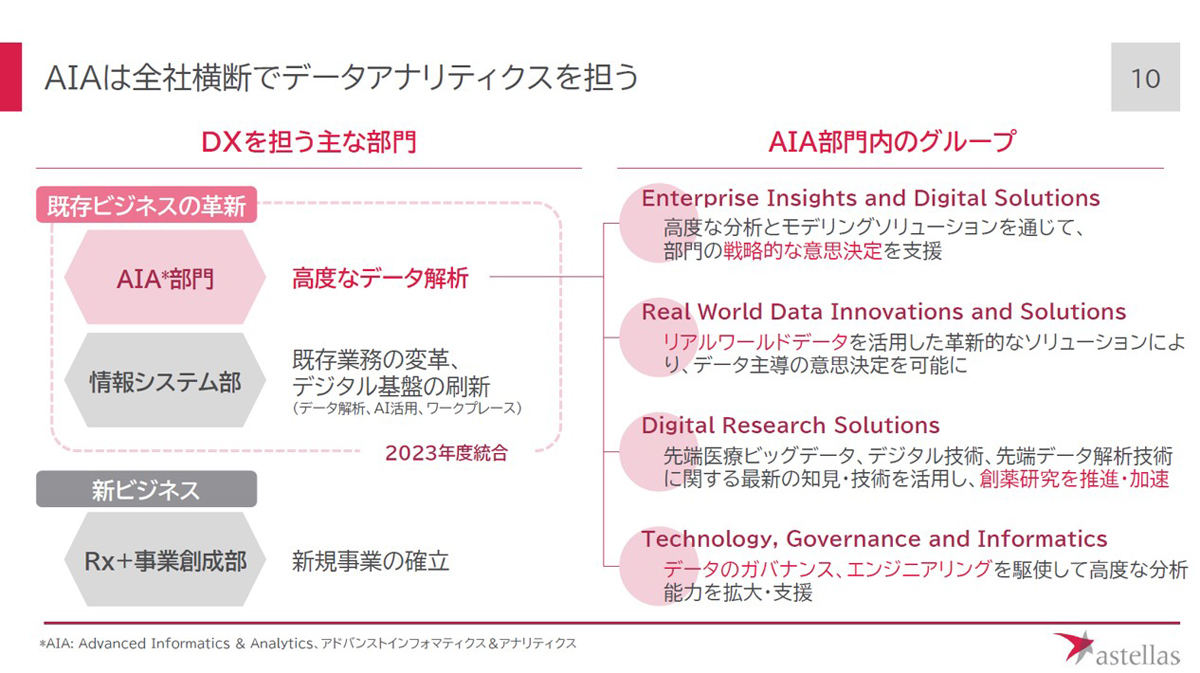

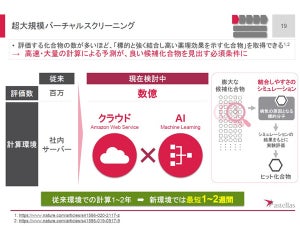

アステラス製薬の中で、高度なデータ解析を担うのは「AIA(Advanced Informatics & Analytics)部門」だ。この部門はAI(Artificial Intelligence:人工知能)や機械学習の手法を用いてDXを推進しているという。

従来のIT部門として情報システム部も存在し、デジタル技術を用いた既存業務の変革やデジタル基盤の刷新などを進めている。なお、AIA部門と情報システム部は2023年度中に統合する予定だ。

AIA部門を詳細に見ると、現場の戦略的な意思決定を支援する「Enterprise Insights and Digital Solutions」、リアルワールドデータの活用に取り組む「Real World Data Innovations and Solutions」、創薬研究を推進する「Digital Research Solutions」、データのガバナンスに取り組む「Technology, Governance and Informatics」などのグループが存在する。

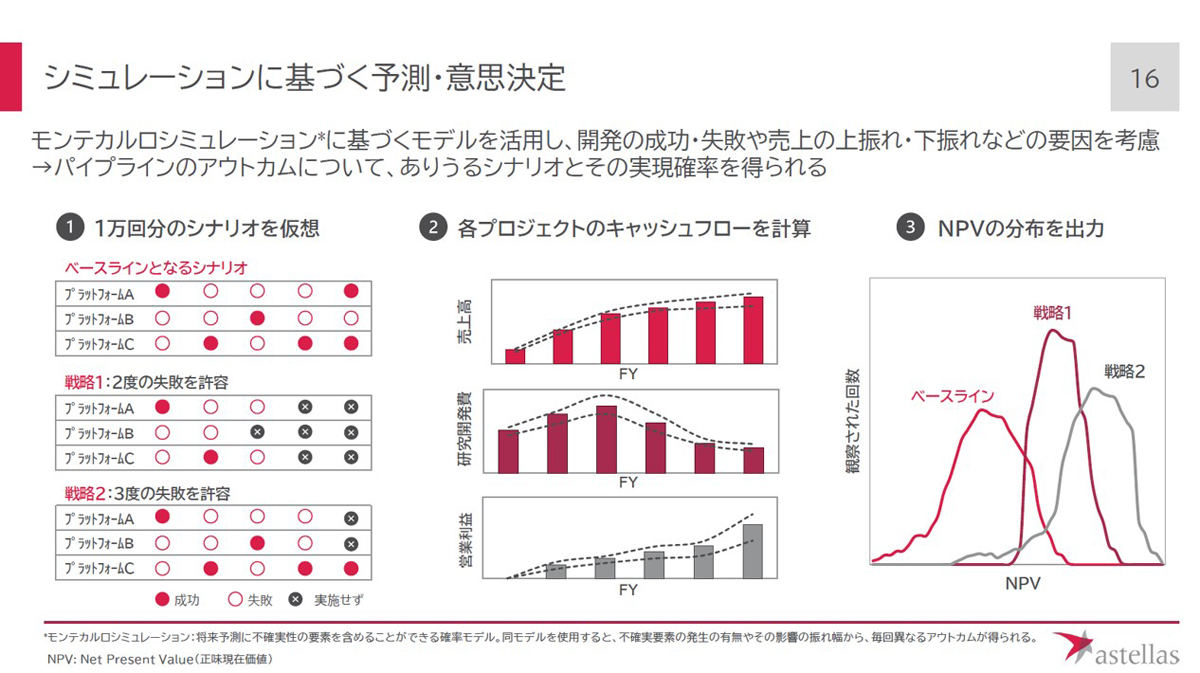

創薬開発は製品化までの期間が長く、不確実性が高い上に巨額の投資を必要とする特徴がある。そのため、近年のAI開発領域で発展が顕著な「過去のデータに基づく高精度予測」に加えて、「将来のシミュレーション」を取り入れるなど経営判断の適切なサポートが求められる。

具体的には、入手可能なデータや既知の理論に基づくシミュレーションが有効なようだ。開発期間や必要なコスト、市場のニーズなどの仮説に基づいて将来起こり得るイベントとシナリオを複数想定し、そのシナリオを数学的に記述しシミュレートすることで、薬品がもたらす価値を最大化できる施策を探索する。

AIA部門でシニアディレクターを務める伊藤雅憲氏は、「シミュレーションを行う際は、起こり得る事象の影響を点ではなく幅を持った値で予測することが重要。これによりさまざまなシナリオと打ち手の洗い出しが可能になる。多様なシナリオの想定と打ち手の準備が、将来の不確実性に対処するためには不可欠」と説明した。

さらに同氏は「リスクとベネフィットのトレードオフを考慮した上で、最適な打ち手が提案できるようになる。また、人が行う意思決定と比べて客観性や一貫性を担保できるようにもなる」とも、述べていた。

下の図は、同社の経営にシミュレーションに基づく予測を適用した例だ。将来の予測に不確実な要素を含められるモンテカルロシミュレーションを用いたモデルにより、開発の成否や売り上げの上振れ / 下振れなどの要因も考慮できるようになっている。上市済みの製品と現在開発中のプログラムの売上予測から、将来の企業全体の業績の推移をシミュレートしている。

医薬品の開発は臨床試験の結果や競合他社の動向など、さまざまな不確実要素の影響を強く受ける。特に開発初期段階のプロジェクトは将来の予測が難しく、しばしば想定が外れてしまう。シミュレーションの結果から目標との差が大きくなる可能性が高いと判断できる場合には、その差を埋めるための打ち手を洗い出してから再度シミュレーションして適切な打ち手を検討するのだという。

経営の戦略的な意思決定は、不確実な将来の投資や複雑な要因のトレードオフを考慮に含める必要がある。同社はデータ駆動型の意思決定と仮説思考型のシミュレーションをどちらも活用して、経営のDXを進めているようだ。