アステラス製薬はこのほど、本社ビル(東京都 中央区)において、MR(Mixed Reality:複合現実)やメタバース空間などを活用した、コミュニケーションの促進を目的とする取り組みを紹介した。

同社は2022年4月に、デジタルツールを用いた情報提供の強化を図るべく、「デジタルコミュニケーション部」を営業本部の下に新設した。以前は点在していたデジタルケイパビリティを一部署に集約し、適時かつ的確な情報提供体制の構築を進めるようだ。

デジタルコミュニケーション部の具体的な取り組みとしては、デジタルテクノロジーを用いた医療に対する価値の創造に加えて、営業活動の高度化などに寄与する複数のプロジェクトを実施中だ。

今回はその中から、医師と患者のコミュニケーション支援のためにMRを用いた「HICARIプロジェクト」と、医療講演会などに資する新規情報提供チャネルの構築を目的とする「アステラスデジタルホールプロジェクト」の2つの例を紹介する。

患者の疾患理解を促し服薬継続を支援する「HICARIプロジェクト」

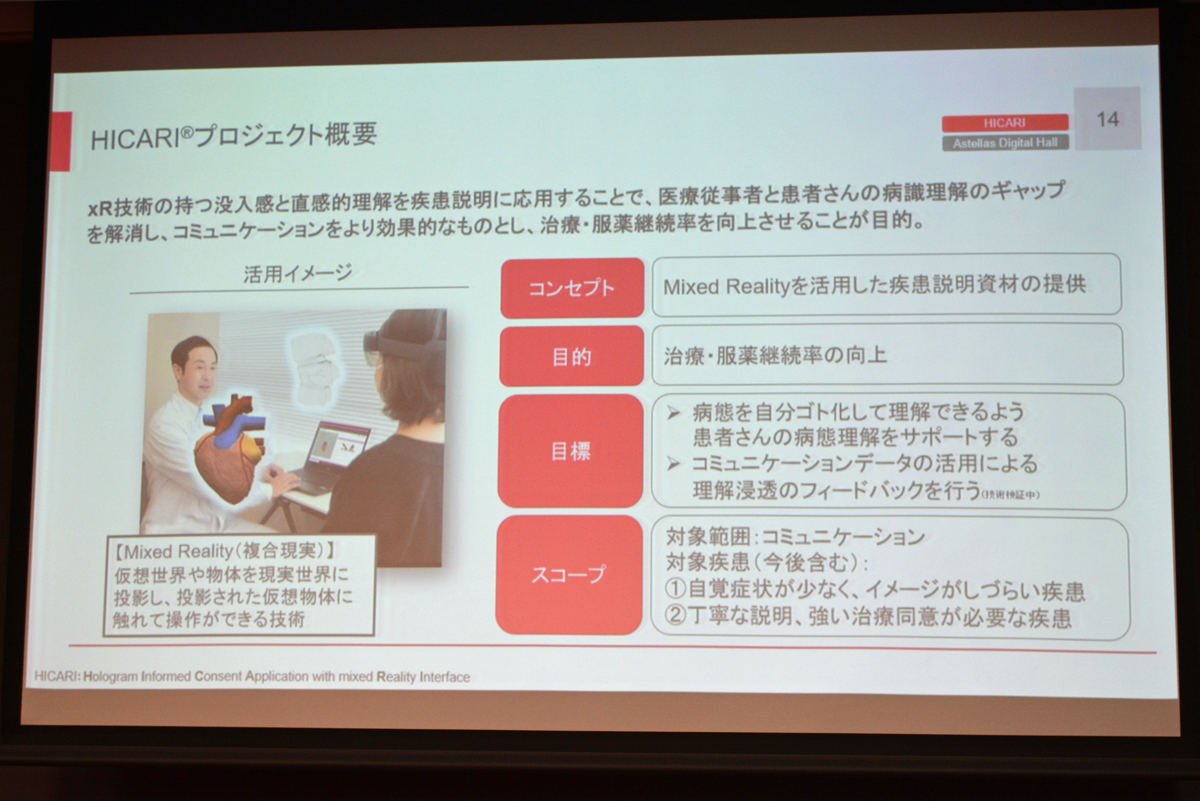

HICARI(Hologram Informed Consent Application with mixed Reality Interface)プロジェクトは、MRが持つ没入感と直感的理解を疾患説明に応用して、医療従事者と患者の間にある疾患理解のギャップの解消を目指すプロジェクトだ。患者が疾患についてよく理解し、主体的に治療に臨めるようになることで、治療の継続や服薬の継続につながると期待される。

なお、MRとは仮想世界やデジタルデータの物体を現実世界に投影し、触れながら操作できる技術を指す。今回のプロジェクトはコミュニケーションの促進を軸とするため、デバイスを装着しながらでも医師の顔が見えるMRをその手段に選んだという。

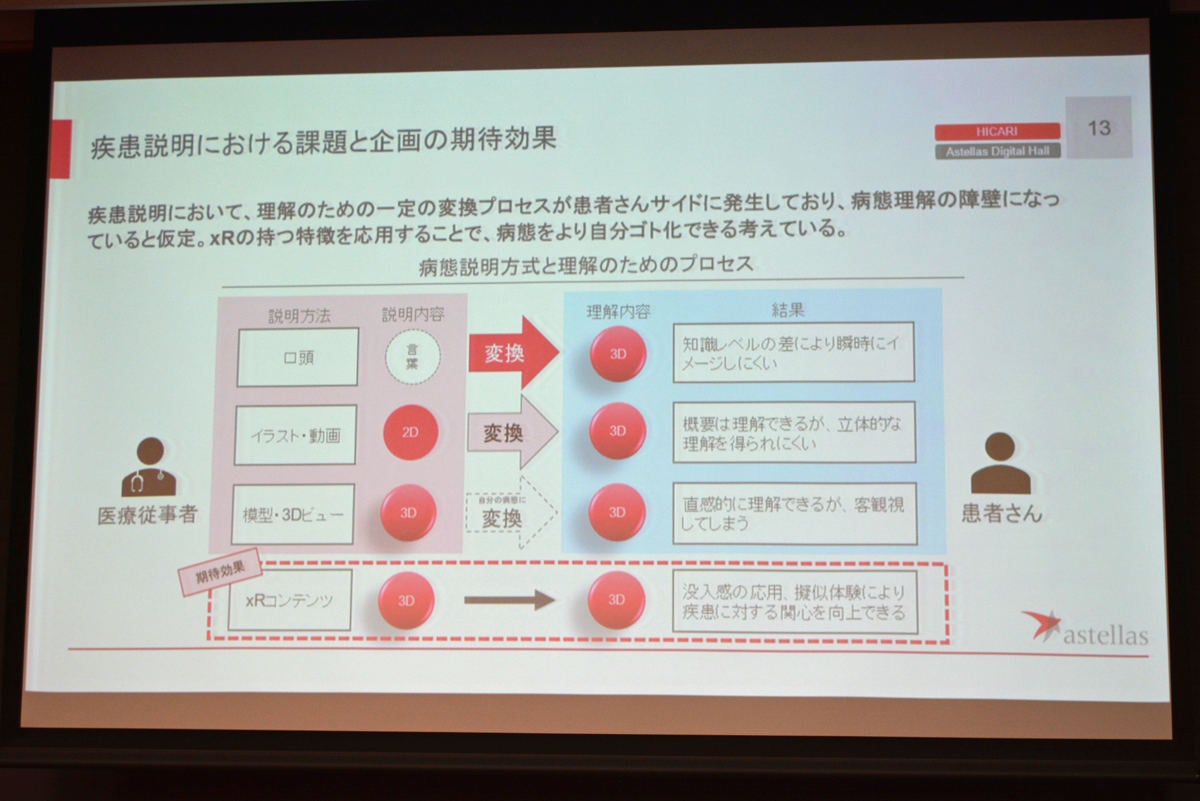

一例として、病院で医師が骨粗しょう症患者に治療方針を説明する場面を想像してほしい。医師は「骨密度が低下しているので、骨密度を上げる薬を処方しますね」などと説明するだろう。一方で、患者としては「骨密度が低いとはどのような状態なのか」あるいは「骨密度とはそもそも何か」を即座に理解するのは難しい。

このように、患者が自身の状態をよく理解していない場合には治療の必要性がうまく伝わらず、治療の継続率が低下する要因となる。

こうした課題に対し、従来の口頭やイラストによる説明に加えてMRを用いた説明を行うことで、患者は没入感のある体験を通して疾患の理解が進むと考えられる。また、疾患が進行した後の状態を疑似的に体験することで、治療や服薬にも積極的に参加できるようになるだろう。

骨粗しょう症の例では、疾患が進行して背骨が圧迫骨折のようにつぶれてしまった場合の目線の違いなどを体験できるため、まさに自分の身をもって疾患の理解が促される。

現在のところ、デバイスはHoloLensおよびHoloLens 2に対応し、骨粗しょう症と高コレステロール血症の2疾患のコンテンツを開発済みだ。開発の基本概念にもある通り、自覚症状が少なく病態を想像しづらい疾患や、丁寧な説明と前向きな治療意思が必要な疾患との相性が良いようだ。

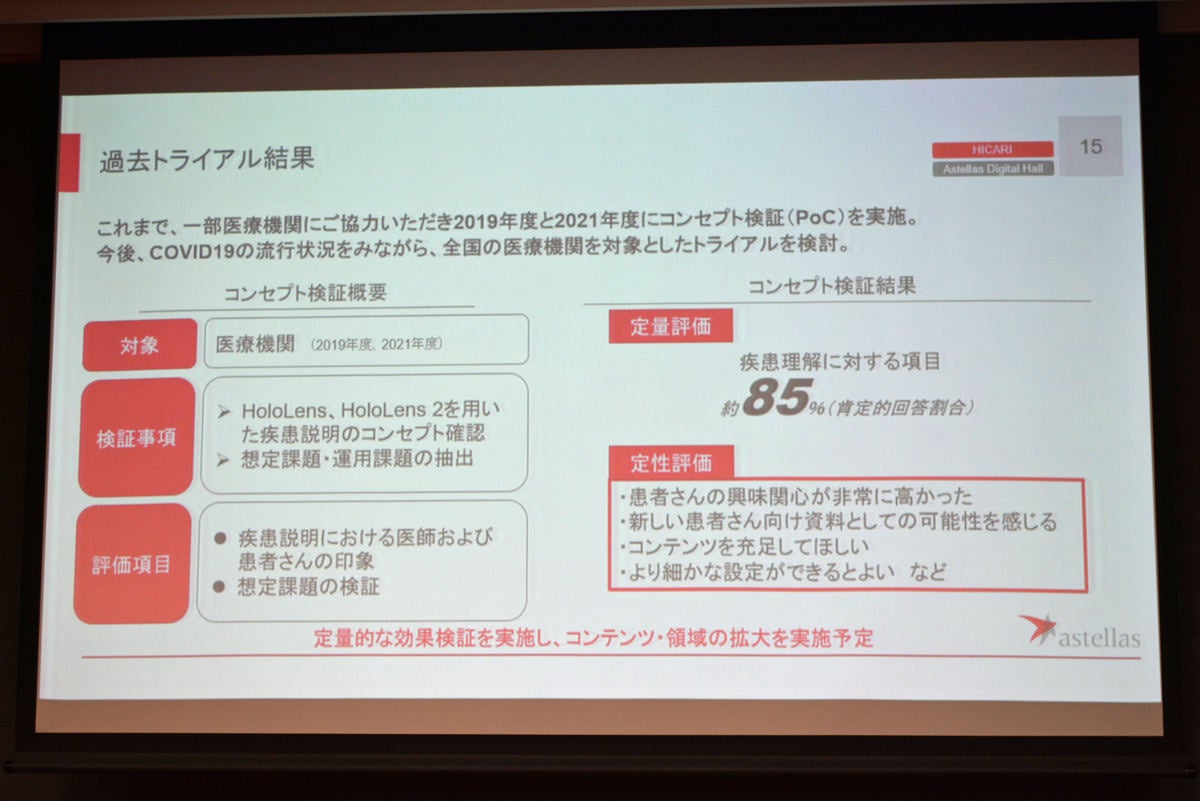

HICARIプロジェクトは、2019年度と2021年度にPoC(Proof of Concept:概念実証)を実施した。疾患説明にこのソリューションを用いた際の患者の疾患理解をアンケート調査したところ、85%の患者が肯定的な回答を示したという。医師への定性調査の結果からも、「患者の興味関心が非常に高かった」といった声が得られているとのこと。

同社は今後について、さらに規模を拡大した実証に進む予定だとしている。将来的には、製薬会社が病院に設置している紙の患者向けパンフレットを代替するような使い方も見据えているという。

メタバース空間での新たな情報提供「アステラスデジタルホールプロジェクト」

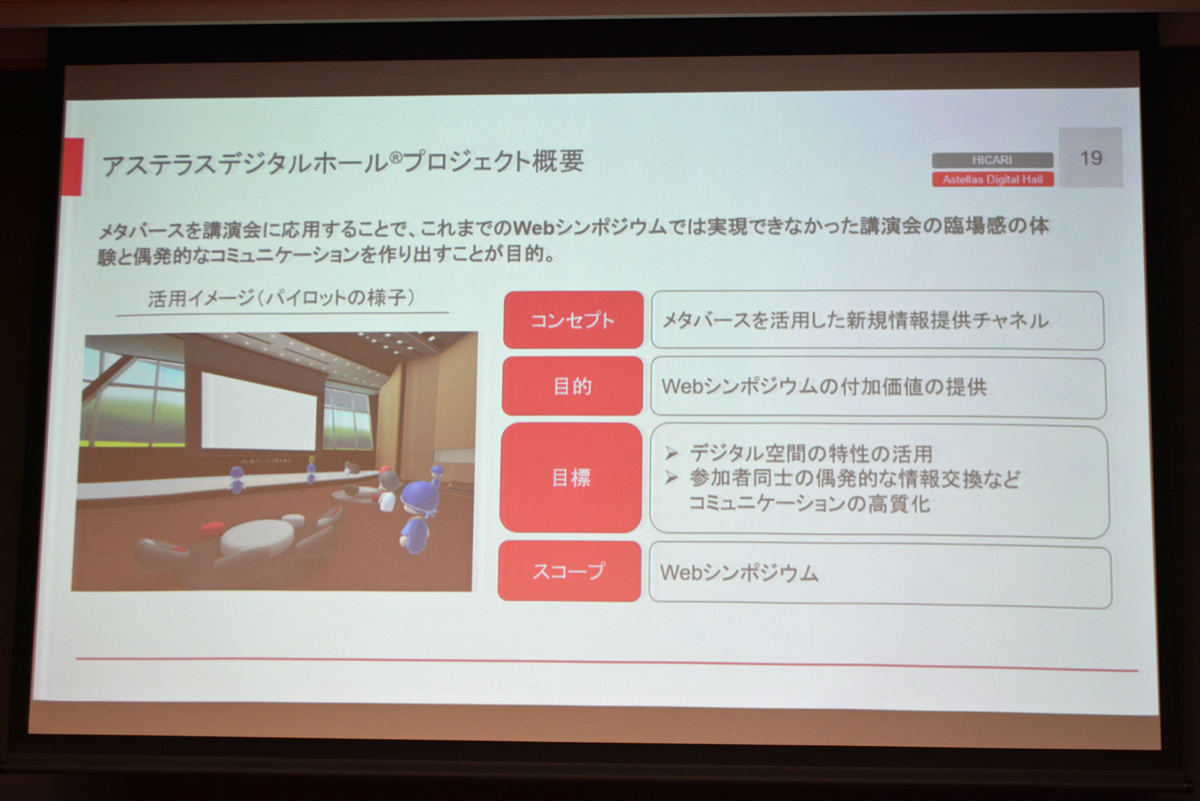

アステラスデジタルホール(Astellas Digital Hall)プロジェクトは、メタバースを講演会に応用することで、従来のWeb会議システムなどを用いたオンラインシンポジウムでは実現できなかった、講演会での臨場感ある体験や偶発的なコミュニケーションの提供を目的としている。

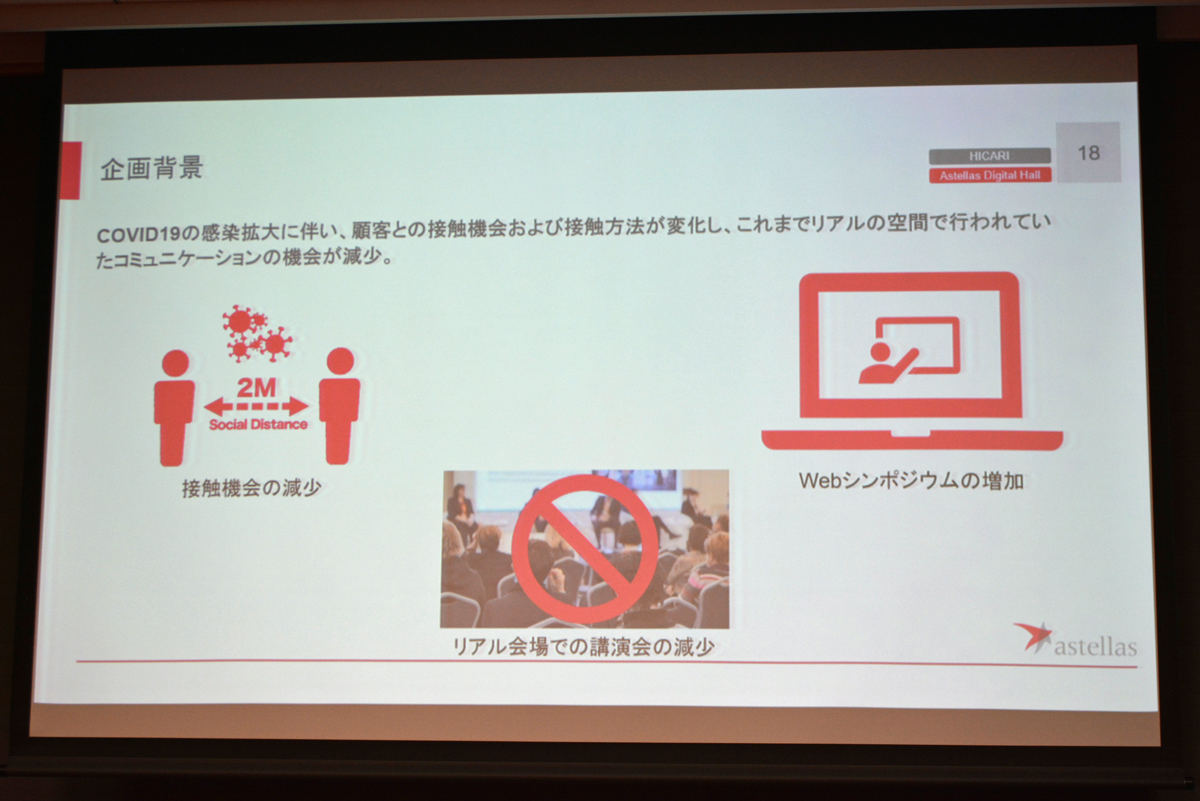

長引くコロナ禍の中で、医療講演会などはオンラインへとその場を移した。製薬会社としては顧客となる医師との接触機会や方法が変化し、これまで現実空間で行われていたようなコミュニケーションが減少しているという。

そこで同社は、講演会場をメタバース空間に構築することで、近年主流となっているオンラインシンポジウムでは実現できなかったリアルな空気感の情勢を目指すプロジェクトに着手した。現在までにブラウザベースのメタバース空間を構築済み。最大の同時接続数は200名程度まで対応するようだが、実際に各参加者が自由に動き回る場面を考慮すると20名程度が適切とのこと。

このプロジェクトでは、デジタルによって構築されるメタバース空間ならではの特性を活用しながらも、参加者同士の偶発的な横のつながりも促すような体験を創出する。

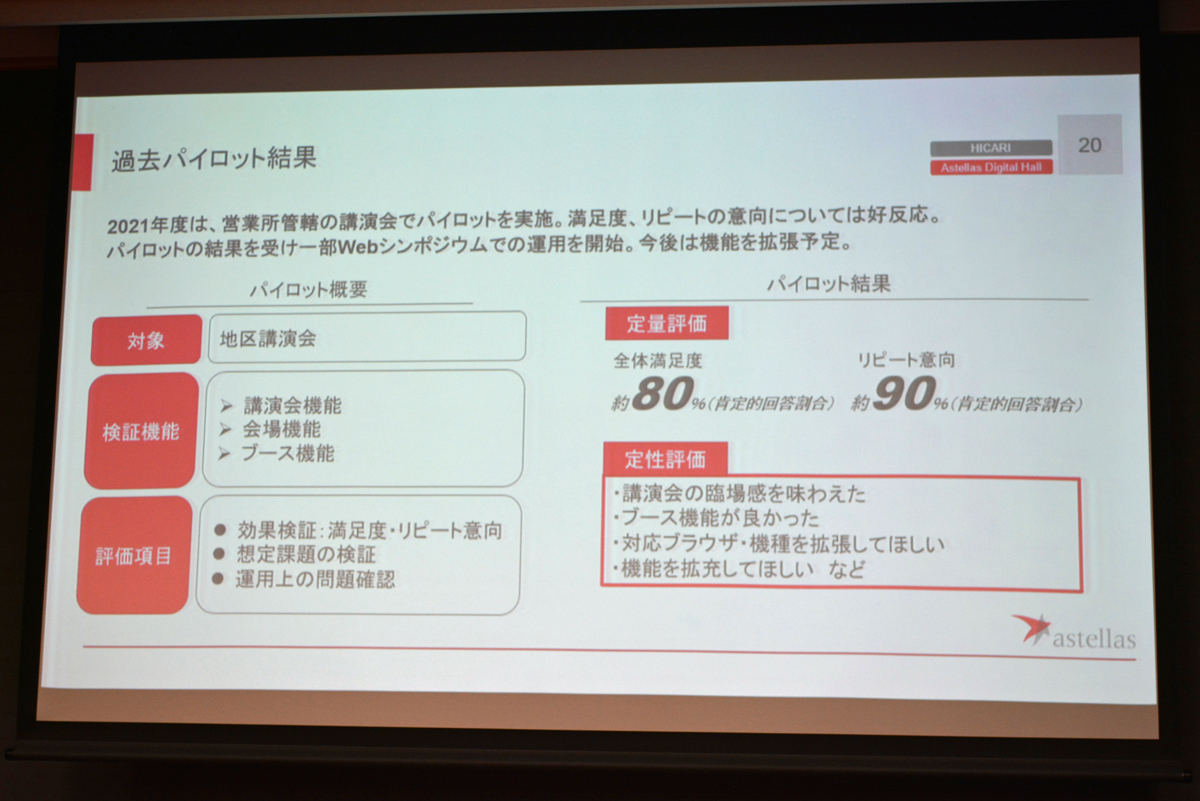

2021年度に営業所管轄の講演会を舞台にパイロットを実施したところ、全体の満足度は約80%にも上り、参加者の約90%がリピートの意向を示している。現在はGoogle ChromeとMicrosoft Edgeに対応し、今後は対応ブラウザの拡大なども視野に入れながらさらなる開発を進める予定だ。