NECは3月29日、同社の経営におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の取り組みや実績を紹介するESG説明会を開催した。同説明会は2019年から毎年、年に1度開催され、今回で4回目となる。

同社は2021年5月に「2025中期経営計画」を策定。その中で自社の存在意義をPurpose(パーパス)として定め、それを実現するための「Purpose経営」を推進している。

NEC 代表取締役 執行役員常務 兼 CFOの藤川修氏は、「パーパスの実現に向けて、2025中期経営計画で示した成長領域に対して、ESG視点でのマテリアリティ(重要課題)を設定し、財務・非財務の統合マネジメントを推進している」と語った。

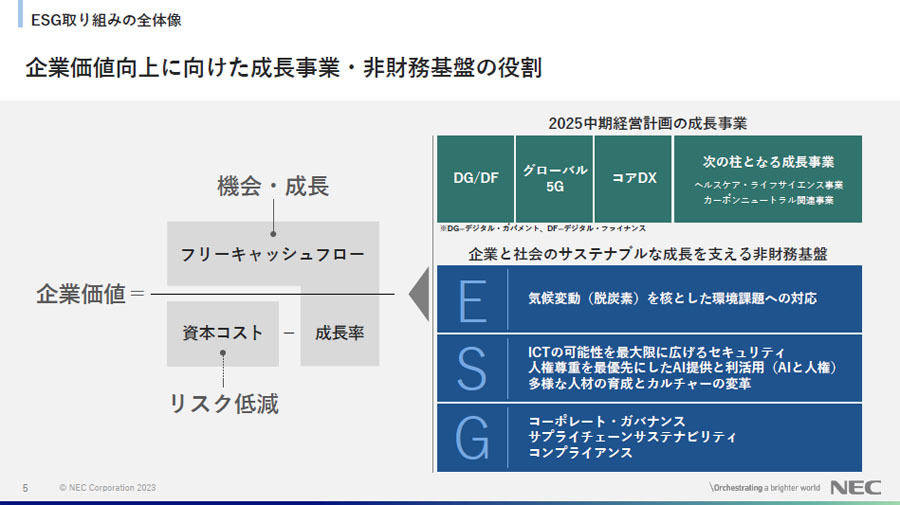

自社の非財務基盤として7つのマテリアリティを設定

現在、NECはEに1つ、Sに3つ、Gに1つのマテリアリティを設定している。7つのマテリアリティを自社のサステナブルな成長を支える非財務基盤として捉えて、ESGに取り組んでいるという。そして、マテリアリティにおけるリスクを管理することで、中長期の資本コスト(資金調達にかかるコスト)低減、成長事業での機会拡大、フリーキャッシュフローの拡大に繋げようとしている。

例えば、Sの領域においては、「ICTの可能性を最大限に広げるセキュリティ」をマテリアリティに設定し、ゼロトラストプラットフォームを構築・運用することで自社のセキュリティ強化に取り組む。

そうした取り組みにより、ESGインデックスを運用するS&PやFTSEなどの評価を高めて資金調達に生かすほか、自社のセキュリティ関連技術を製品として顧客に提供し、セキュリティリスク増大という社会課題にも貢献する考えだ。

このほか、Eの領域では2022年7月に同社初のサステナビリティ・リンク・ボンドを起債し1100億円を調達するなど、環境リスク対策に対する高い外部評価を活用した資金調達を行った。

Gの領域では、コーポレート・ガバナンスを強化すべく、2023年1月の第3四半期決算発表会で指名委員会等設置会社への移行を発表した。

ESGインデックスに継続的に組み入れられるなど、ESGの取り組みについて外部から一定の評価を受けているNECが、自社で独自にマテリアリティを設定する意図について藤川氏は、「ESGインデックスにおける評価視点はリスクマネジメントを主体とするものが多く、非財務の取り組みが当社の財務パフォーマンスにどのような直接的影響を与えているかわからないためだ」と述べた。

オムロン山田氏など社外取締役を拡充 - 「監督と執行の分離」を進める

説明会では、NECのコーポレート・ガバナンス改革と、人的資本経営の取り組みも紹介された。

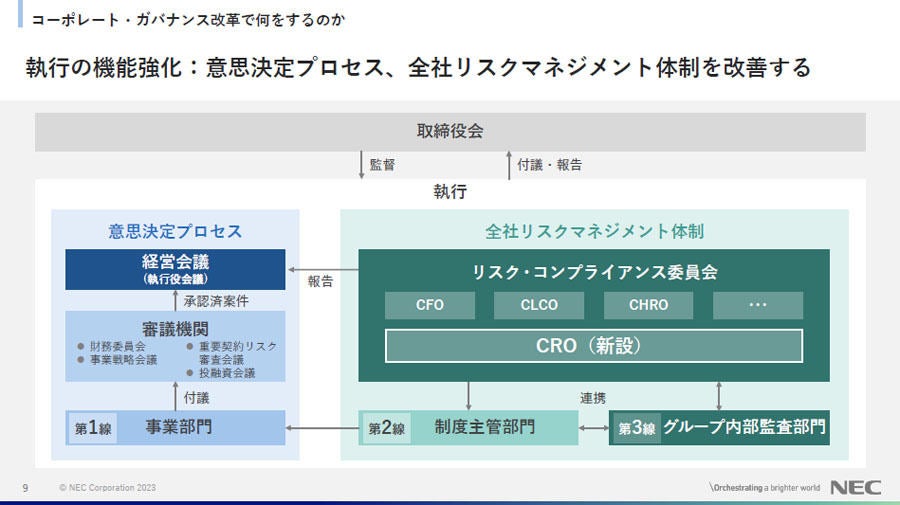

コーポレート・ガバナンス改革の目玉が、指名委員会等設置会社への移行を契機とした「監督と執行の分離」だ。従来、監督を司る取締役会においては、経営上の細かな意思決定に時間を取られているという課題があった。そのため、今回の改革で執行役への権限移譲を行った。

例えば、取締役会が決定した事業ポートフォリオの方針や大規模M&Aおよび大規模投資の方針に沿っていれば、1000億円未満のM&Aの決裁については執行役の判断で行えるように社内規程を変更した。一方で、執行におけるリスクマネジメントを強化するため、新たにCRO(Chief Risk Officer)も設置した。

また、監督機能を強化するために、東京中小企業投資育成 代表取締役社長の望月晴文氏やオムロン 代表取締役社長 CEOの山田義仁氏などの社外人材を新たに社外取締役に招へいした。役員報酬制度も改定。固定報酬をベースとして、賞与は中期経営計画の目標と連動したインセンティブ設計とし、株式報酬は評価期間を3年に設定した。

NEC 取締役 執行役員常務 兼 CHRO 兼 CLCOの松倉肇氏は、「コーポレートガバナンス改革で経営判断の質とスピードを向上したい。グローバルカンパニーとして発展していくため、取締役にはグローバル事業の知見が豊富な人材と、コーポレートガバナンスの見識のある人材を多く揃えている」と説明した。

人的資本経営においては、「Town Hall Meeting」や「NEC Way Day」といった経営と現場との対話型イベントを実施するほか、個人のキャリア形成を支援するワークショップの開催、管理職・従業員・役員の女性比率や障害者採用を増加するといったダイバーシティの取り組みなどを進める。

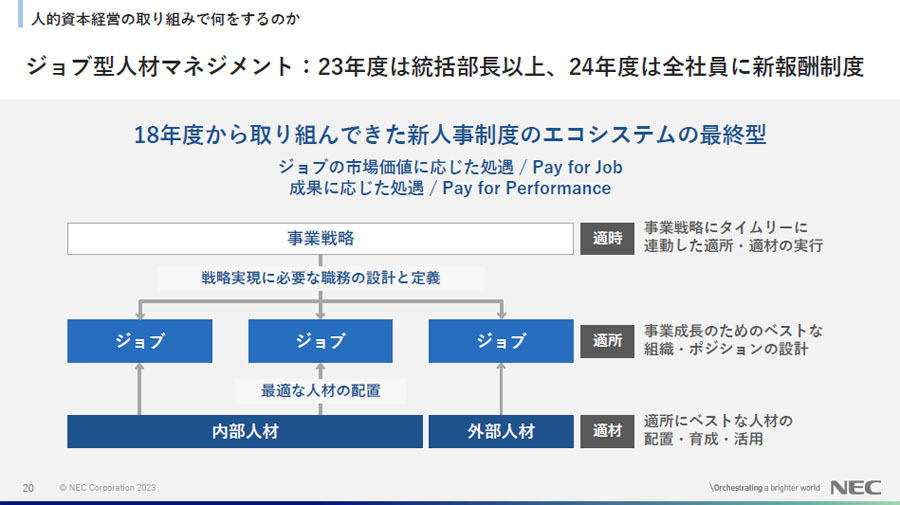

今後はジョブ型の人事制度を導入する予定だ。2023年度は統括部長以上、2024年度は全社員に新報酬制度が適用される予定だ。

タレントマネジメントにおいては、次世代リーダーの育成に力を入れる。具体的には、担当者やマネジメントなど各階層から有望人材を人選し、そのうち100人の特に有望な人材に対して特別なリーダー育成プログラムを実施している。

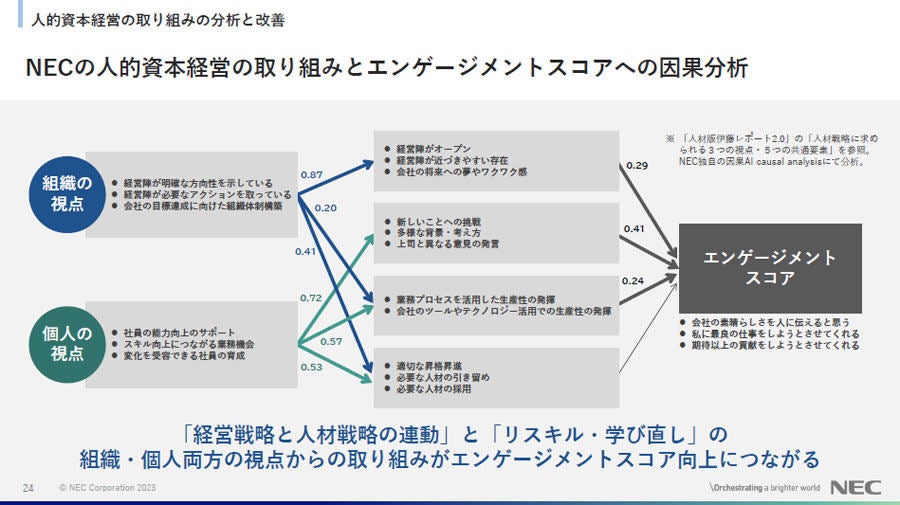

NECでは人的資本経営の取り組みの効果を、社員の企業への信頼・愛着などを示すエンゲージメントスコアで測っている。2022年に36%だった同スコアを、2025年までに50%まで高める目標だ。

そして、同社が提供するAIを活用した因果分析ソリューション「causal analysis」を用いて、人的資本経営の各取り組みとエンゲージメントスコアの関連度合いを分析しているという。その結果、「経営戦略と人材戦略の連動」と「リスキル・学び直し」の取り組みがエンゲージメントスコア向上に繋がることが分かってきたという。

松倉氏は、「AIを用いたエンゲージメントスコアの分析を毎年実施することで、精度の高い人事施策に繋げていきたい」と意気込んだ。