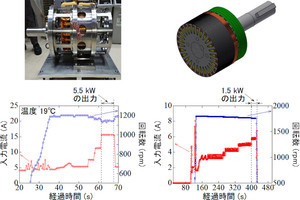

国立天文台(NAOJ)は3月20日、これまで電波天文観測用に利用されてきた電磁波検出素子を増幅素子として用いる新しい概念の「超伝導マイクロ波増幅器」(SISアンプ)を考案し、従来の冷却型半導体増幅器より消費電力が3桁以上低い高性能な冷却型増幅器の実証に成功したことを発表した。

同成果は、NAOJ 先端技術センターの小嶋崇文准教授らの研究チームによるもの。詳細は、米国物理学協会が刊行する応用物理学全般を扱う学術誌「Applied Physics Letters」に掲載された。

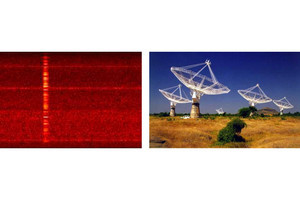

電波望遠鏡といえば、その巨大なパラボラアンテナがトレードマークだ。遠方のさまざまな天体から届く電波をそのアンテナで集め、それを受信機で受信して信号を解析することで、天体や星間ガス、星間ダストなどからの多種多様な情報が引き出されるのである。

その受信機の心臓部に使われているのが、超伝導体(S)で絶縁体(I)を挟み込んだ構造を持つ「SISミキサ」だ。同装置を動作させるには、絶対温度4K(約-296℃)まで冷却する必要がある。また、同装置から出力された信号は、同じく4K環境に設置された半導体増幅器で増幅した後に読み出される。宇宙からの信号は極めて微弱であるため、増幅の利得が大きいことと、増幅の際に余計なノイズが混入しないことが高性能な増幅器の条件とされる。

昨今、SISミキサと増幅器をカメラの撮像素子のように2次元的に配置し、観測効率を劇的に向上させる超伝導電波撮像装置(電波カメラ)の研究開発が進んでいる。その一方で、冷却型半導体増幅器の典型的な消費電力は10mW程度であり、およそ100台(100画素)で汎用の4K冷凍機の冷却能力の上限に達してしまうため、より多くの素子を持つ大規模な観測装置を開発するためには、増幅器の省電力化が重要なポイントになるという。

また、超伝導型の量子コンピュータにおいても、同様の半導体増幅器が用いられる。これは、量子ビットの状態を読み出すためには、ノイズが極めて少ないマイクロ波増幅器で増幅する必要があるためだ。現時点で実現している量子コンピュータは、量子ビットが100個程度という小規模なものだが、より大規模で誤り耐性を持つ汎用量子コンピュータでは100万個以上の量子ビットが必要となる。多数の量子ビットを扱うためには増幅器も多く搭載する必要があり、その面でも増幅器の劇的な省電力化が求められていた。