日本オラクルと日本マイクロソフトは2月7日、「オラクルとマイクロソフトが共に描く、マルチクラウドの新潮流 ~最適なビジネス・インフラを実現する新たなデファクトへ~」と題した顧客向けイベントを開催した。

イベントの開催に先立ち、同日にはメディアブリーフィングが開かれ、2022年7月20日(米国時間)に一般提供が開始された「Oracle Database Service for Microsoft Azure」の国内展開に関連して、同サービスの特徴やマルチクラウド領域における協業方針などが紹介された。

Oracle Database Service for Azureの国内展開を加速

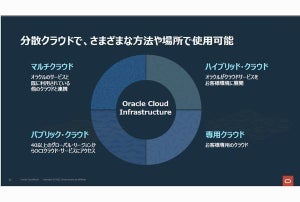

Oracle Database Service for Azureは、Microsoft AzureからOracle Cloud Infrastructure(OCI)上にOracle Databaseのプロビジョニングが可能なサービスだ。

Azureのダッシュボードで、AzureのサービスのようにOCI上のデータベースを操作可能で、Microsoft Azure Portalからデータベースの監視もできる。両クラウド間のネットワーク設定は不要で、ユーザー連携も自動設定される。データの移動にあたり料金も発生しない。

日本オラクル 常務執行役員 クラウド事業統括の竹爪慎治(たけつめしんじ)氏は、「基幹システムのクラウドリフトにおけるさまざまな要件に、Oracle Database Service for Azureは対応できると考える。国内でもパートナーとの機能検証やサービス化を進めてきた。日本マイクロソフトとの協業をさらに推進し、日本市場での展開を加速していきたい」と語った。

国内にもオラクルのデータベースを利用し、同時にマイクロソフトの製品・サービスを利用している企業が多くある。そうした企業にとって、両社のシステムが連携できない点が、基幹システムのクラウドリフトにおけるボトルネックになっていたという。

オラクルとマイクロソフトによるマルチクラウド領域のパートナーシップは2019年に開始。OCIとAzureを相互接続し、「Oracle Interconnect for Microsoft Azure」が提供された。これにより、Oracle Database Service for Azureを利用する際にも、2ミリ秒以下という低レイテンシーで両社のクラウドを相互利用し合うことができる。

両者のパートナーシップはファーストパーティーレベルでの協業を実現している点が特徴だという。例えば、クラウド移行・活用におけるノウハウなど、両社のベストプラクティスを統合して顧客に提供できるほか、ユーザーサポートも統合した形で提供される。

ユーザーサポートについては、両社のサポートセンター間で共通のIDを用いて、共通のサービスリクエストを取り扱えるようにするなど連携の仕組みを整備していく。また、両者がこれまで個別に関わっていた国内パートナーを巻き込んで、新たなパートナーエコシステムの構築も進める方針だという。

日本マイクロソフト 執行役員 常務 クラウド&ソリューション事業本部長の岡嵜禎(おかざきただし)氏は、「さまざまな業界で利用されているOracle DatabaseをAzureからシームレスに接続することで、多様な選択肢と可能性を提供できる。複数のクラウドを統合し、運用負荷を下げながら管理したいというお客さまの要望を両社の協業で実現していく」と説明した。

Power BIやOpenAIでOracle Database上のデータを分析

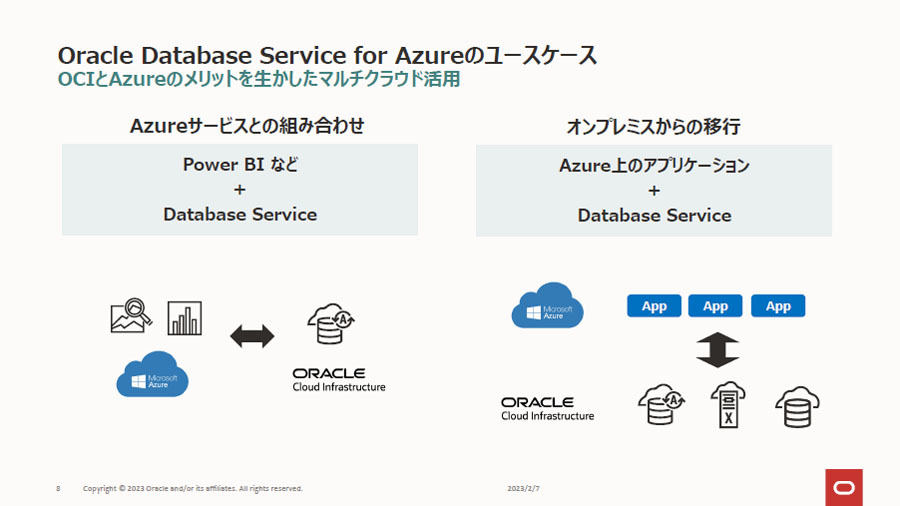

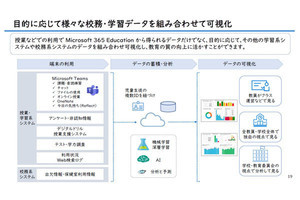

メディアブリーフィングでは、Oracle Database Service for Azureのユースケースも紹介された。

例えば、Microsoft Power BIでOracle Databaseのデータを可視化したり、Oracle DatabaseのデータのOLTP(Online Transaction Processing)をマルチクラウドで管理したりすることもできる。

「国内企業にはOracle Databaseのユーザーがたくさんいて、さまざまなデータが蓄積されている。そうしたデータとAzureソリューションを組み合わせることで新たなデータ活用を実現し、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進を加速度的に進められるはずだ」(岡嵜氏)

このほか、AzureとOracle Databaseに点在していたデータをAzure OpenAI Serviceで分析して、既存のデータから新たな知見を得るなどといった活用方法も紹介された。

「協業を通じて、オラクルがフォーカスしている基幹システムのモダナイゼ―ション、その先のAI/ML(機械学習)活用などのシステム拡張にも貢献していきたい」と竹爪氏は述べた。

他方で、両社には共通の顧客が多く、両社のサービスに関連したスキルや資格、知見を有するエンジニアがすでに在籍しており、そうした人材へのトレーニングなども共同して実施していくという。