AIの進歩は速く、数年前の非常識が今では常識になっていることも少なくない。そんなAIの領域を20年にわたって歩み続けているのが大阪大学 先導的学際研究機構 教授の榮藤稔氏だ。

かつてNTTドコモでデータマイニングに取り組んだ榮藤氏は、多くの挑戦からデジタル変革を成功に導くポイントを掴んだという。

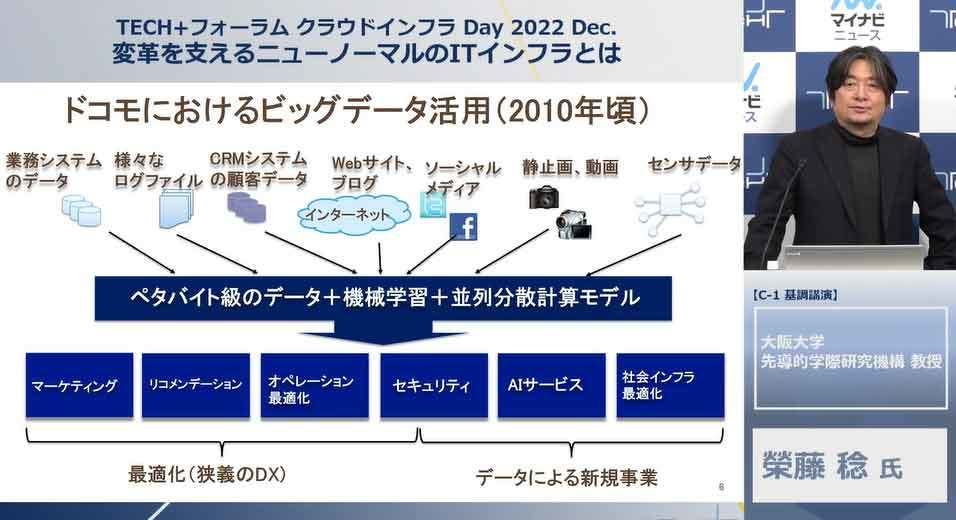

そんな榮藤氏が、12月13日、14日に開催された「TECHフォーラム クラウドインフラ Day 2022 Dec. 変革を支えるニューノーマルのITインフラとは」に登壇。AIの進歩の歩みとデジタル変革のポイント、AIが今後の社会に与える影響などについて語った。

【あわせて読みたい】「TECHフォーラム クラウドインフラ Day 2022 Dec. 変革を支えるニューノーマルのITインフラとは」その他のレポートはこちら

NTTドコモで挑戦したデータマイニング

現在、大阪大学 先導的学際研究機構で教鞭をとりながら、コトバデザイン社の会長やLINEの技術アドバイザリーも務める榮藤氏は、かつてNTTドコモでデータ解析に携わっていた。

榮藤氏に大きな気づきを与えたのが、ティム・オライリーが提唱した「Web2.0」の概念だ。オライリーは著書にて「(企業間の競争の)勝者は"Intel Inside"(市場寡占のシンボル)のように価値あるデータをある臨界量を超えて保持した会社になるだろう」と述べており、データの重要性について早くから指摘していた。

この点に感銘を受けた同氏は、2006年からNTTドコモ社内でデータマイニングを開始。音声エージェント「しゃべってコンシェル」をはじめとするプロダクトを創出した。

もっとも、大企業内でのチャレンジに当初は苦労も多かったという。

「検索エンジンを扱いたければ現場に2名を張り付けたり、アクセスログ解析をしたいならデータをもらいに名古屋までアタッシュケースを持って取りに行ったりしていました」(榮藤氏)

データビジネスのイメージとはおよそかけ離れた泥臭い業務を振り返り、榮藤氏は「まさに“雑巾がけ”でした」と笑う。

潮目が変わり始めたのは2010年頃になってからだ。同氏が取り組むデータマイニングに社内でも注目が集まるようになり、マーケティングや経営企画といった他部署からデータ解析依頼が入るようになった。

そこで榮藤氏は、現在で言うところの「データウエアハウス(データを整形、整備し蓄積する仕組み)」を構築し、より本格的にビッグデータ活用を進めていった。

具体的には、業務システムのデータやさまざまなログファイル、CRM(Customer Relation Management)システムの顧客データ、Webサイト、ブログ、SNS、静止画・動画データ、センサーデータといったデータを分析し、社内の幅広い領域に活用していったという。

当時はまだ「DX」という言葉すらなかったが、「今振り返ると、マーケティングやレコメンデーション、オペレーション最適化などにデータを活用したのは、狭義のDXだった」と榮藤氏は述懐する。

また、分析したデータは、AIサービスや社会インフラ最適化などにも活用され、そこから多様な新規事業が創出された。機械翻訳ビジネスの「みらい翻訳」もその1つである。

オンプレからクラウドへ - 誰もがデータ活用できる時代に

ではなぜ“雑巾がけ”だったデータマイニングの存在感を社内で高められたのか。この点について、榮藤氏は「重要なのは社内への営業」だと述べる。

「誰が担当するのか、どの部署に貢献できるのか。そういうことについて社内にしっかりと伝える必要があります。デジタルとかAIとか言うと格好良さそうですが、決して特別な存在ではありません。結局のところ、会社のKPI達成に貢献する必要があるのです」(榮藤氏)

当時と現在ではデジタル環境も大きく変わった。

2010年頃、榮藤氏やNTTドコモが最も恐れていたのは顧客データの漏洩だった。そこで、横須賀の研究所にオンプレミスでサーバを立て、データ分析を行っていた。

そうこうしているうちに到来したのがクラウド時代だ。

クラウドの大きなメリットは、誰もがデジタルを活用できること。データサイエンティストやエンジニアだけでなく、実際にAIを活用する現場の担当者もデータ活用が可能になる。これは画期的なことだった。

クラウドに可能性を見出した榮藤氏は2012年、Amazonと契約を締結し、全てのデータ解析インフラをAWSに移行した。

「5年前と現在ではさらに状況が変わっています。機械学習・分析ツールキットならGoogle AIやAzure、データウエアハウスならSnowflakeやGoogle BigQueryなど、多くのツールがクラウドに揃っています。それらをどう選んでいくのかが大事です」(榮藤氏)