ギットハブ・ジャパンは12月6日、事業戦略説明会を開催した。2021年11月に米GitHubのCEOに就任して以来、初めて来日したトーマス・ドムケ氏が説明会に登壇し、投資方針とともに今後のソフトウェア開発のあり方などを語った。

ドムケ氏は、「現在、9400万人の開発者がGitHub上で開発を行っている。そのうち日本の開発者は200万人以上となり、凸版印刷、日立、コニカミノルタ、メルカリなど日本企業での活用も広がる。直近、年間経常収益は10億ドルを達成することができたが、それはソフトウェア開発にインパクトを起こすうえでの、当社の事業展開の始まりに過ぎない」と述べた。

ソフトウェア開発のクラウド化が進展すると予想

米GitHubは今後、クラウド、AI、コミュニティ、セキュリティの4つの領域への投資を強化する。背景には、「ソフトウェア開発のクラウド化が進展する」という同社の見通しがある。

同社はクラウド上での開発を支えるオープンコミュニティやセキュリティ環境の構築を支援し、2022年6月に一般提供を開始した「GitHub Copilot」(Copilot)のような開発を効率化するAI機能を提供するという。

「新型コロナウイルスの感染拡大などでITの活用が進む一方で、社会のソフトウェアやソフトウェア開発者への依存度が高くなっている。組織が利益を得たり、社会課題を解決したりするためには開発者の生産性を向上させ、幸福感を得られる新しい開発者体験が必要だと感じる」とドムケ氏は語った。

開発者の数は世界的に不足しており、ITサービスの高度化に伴ってソフトウェアも複雑化している。

そうした状況を踏まえて、ドムケ氏は「ツールだけを提供していても新たな開発者体験は実現できない。開発者が必要とするすべてを提供することが求められる」と訴えた。

著作権保護の機能も実装したGitHub Copilot

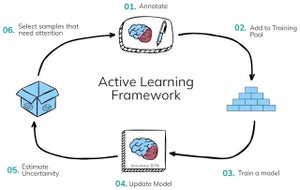

説明会では、Copilotの利用動向が紹介されるとともに、ソフトウェア開発におけるAI活用の今後が語られた。

同機能はエディターの拡張機能として提供しているもので、コードの一部(1つの単語や1行分のコード)を書き込むことで、AIがその先のコードを提案してくれる。米GitHubや米マイクロソフトの社内における開発でも同機能が利用されているという。

直近、米GitHubが実施したテレメトリ(遠隔測定)調査の結果によれば、GitHub上のファイル内で使用されているコードの約40%がCopilotで作成されていたものだったそうだ。

100名の開発者を50名ずつ、2つのグループに分けて実施したWebサーバの構築スピードを比較した実験では、Copilotを使用しなかったグループが161分かかったのに対して、Copilotを使用したグループは71分で開発を完了させることができたという。

ソフトウェア開発において、AI活用は始まったばかりだ。米GitHubでは、「AIは開発者の仕事を奪うものではなく、社会が抱える大きな課題に対応していくために開発者の可能性を広げるもの」と捉えている。

「フロッピーディスクで開発コードをやりとりしていた時代から、インターネットを経由した共同コーディングへと移り変わっていった。ソフトウェア開発におけるAIの活用は、プログラミングの変遷の次なるステップだと認識している」とドムケ氏。

また、2022年11月に米国で開催された「GitHub Universe 2022」で、AIがプルリクエストをレビューするデモを行った米GitHub VP Strategyのカイル・デイグル氏は、「エディターの外で開発しやすい環境をどうすれば構築できるかを念頭に、GitHubでのAI活用を進めている」と明かした。

加えて、Copilotを使用した際のコードの著作権保護にあたっては、GitHub上の既存コードをブロックする機能をすでに実装しているとドムケ氏は説明した。

「コードのライセンスに関わらず、ユーザーのタイプした単語やコードに対してAIが提案する際は、GitHubの中にあるコードかどうか自動的に確認している。企業などの開発者が他の開発者の著作権を侵害しないよう担保している」(ドムケ氏)

米GitHubは倫理観や責任感を伴ったAI活用の推進にあたって、企業や開発者、オープンソースのコミュニティやファンデーションとともに今後も協議を続ける方針だ。