キンドリルジャパンは11月30日、オンラインで事業戦略に関する記者説明会を開催した。説明会には同社 代表取締役社長の上坂貴志氏と、執行役員 最高技術責任者 兼 最高情報セキュリティ責任者 テクノロジー・イノベーション本部の澤橋松王氏が出席した。

デジタル人材やビジネスアジリティに改善の余地があり

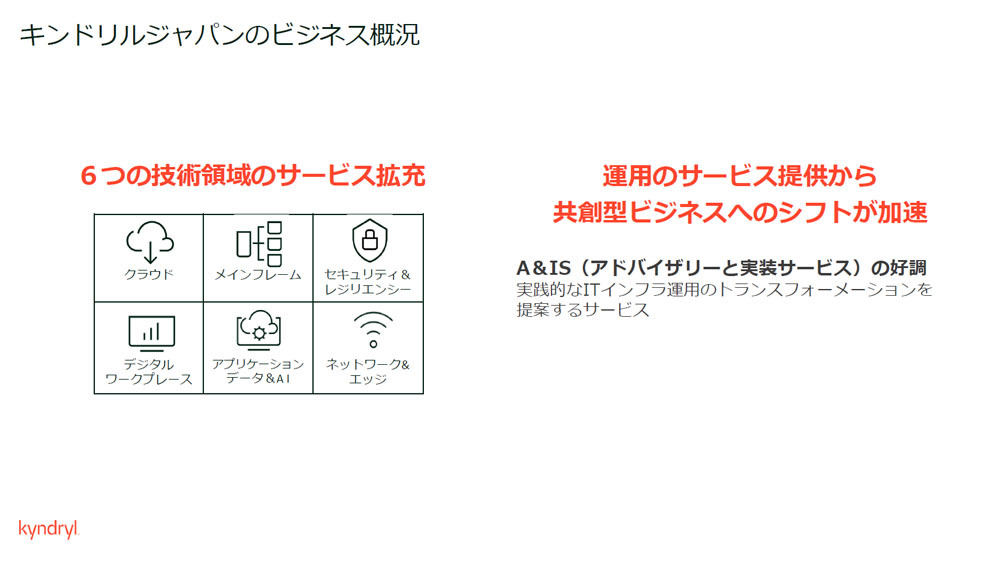

まず、同氏は同社における1年を振り返った。同社が重視する6つの技術領域(クラウド、メインフレーム、セキュリティ&レジリエンシ―、デジタルワークプレイス、アプリ兼データ&AI、ネットワーク&エッジ)のうち、クラウドについては顧客の要望が大きく、リモートワークに伴うデジタルワークプレイスの領域は最も成長した技術領域となり、直近の傾向としてはデータ活用に向けたインフラの整備、データ分析活用のニーズが増え、A&IS(アドバイザリーと実装サービス)が好調となっている。

一方、国内を取り巻く環境としてはコロナ禍でDXの遅れが顕在化し、デジタル人材やビジネスアジリティは改善の余地があるという。

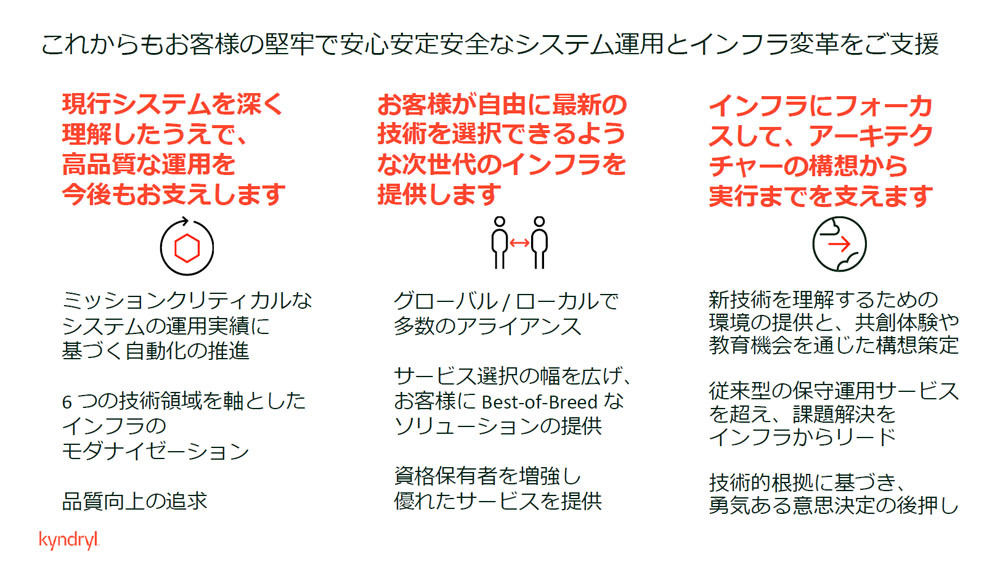

同氏によると、インフラの構築においてもクラウド移行に踏み切る顧客もいれば、現状のアーキテクチャで更改しつつ次のアーキテクチャを準備するという企業もいることから、同社では顧客の中長期計画にもとづくインフラを支えるとともに、刷新を支援していく考えだ。

現状におけるシステム運用における現場の一例として、1万件のバッチジョブを10人のオペレーターが毎晩監視していることや、セキュリティバッチの適用情報をExcelで管理、毎月1500台のサーバにログインして10労働日を要して月次報告書を作成していることなどを上坂氏は挙げている。

同氏は上記のような状況をふまえ「当然ながら、各企業では安心・安全・安定稼働に向けて堅牢なプロセスで取り組んでいるが、未来に備えて今変えていかなければならず、改善していくことが望ましい」と指摘する。

こうしたことから、同社の今後における事業戦略は6つの技術領域を軸にミッションクリティカルシステムにおいて高品質な運用を継続するとともに、顧客が自由に最新技術を選択できるような次世代インフラを提供する。さらに、インフラにフォーカスしてアーキテクチャの構想から実行までを支援するという。

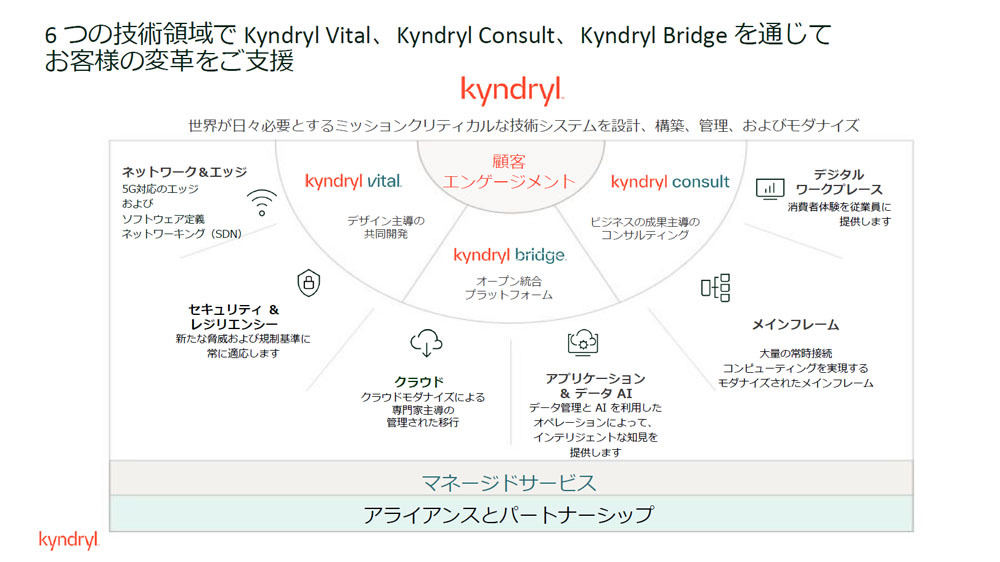

そして、同社の事業戦略を支えるために、複雑なIT資産のインサイトをリアルタイムで把握し、ミッションクリティカルなIT運用を可能とするプラットフォーム「Kyndryl Bridge」を提供する。

上坂氏は同プラットフォームについて「改めてソリューションを入れ替えるのではなく、現在の環境を使い続けながらKyndryl Bridgeを利用することで、データ活用や自動化などを可能にするものだ。日本が最も恩恵を受けられるソシューションだと考えている」と説明した。

続けて、同氏は「Kyndryl Bridgeに加え、デザイン主導の共同開発を行う『Kyndryl Vital』とビジネスの成果主導のコンサルティング『Kyndryl Consult』により、6つの技術領域において、お客さまの変革を支援していく」という。

「Kyndryl Bridge」でITの“運営”をデジタル化

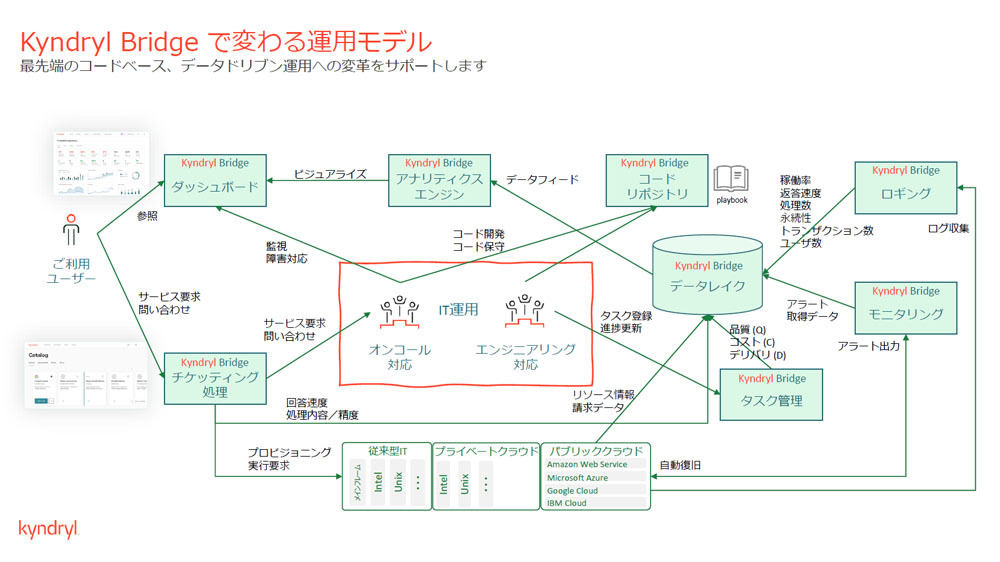

Kyndryl Bridgeの詳細については澤橋氏が説明した。同氏は「ITを運用している部門では手作業で行っており、Kyndryl BridgeはIT運用の現場をデジタル化するものだ」と述べており、カバーする領域はクラウドやサーバ、ネットワークなどのIT資源を支えるために、人やプロセス、ツールの部分となる。

IT資源のハイブリッド/マルチクラウドによる複雑化を軽減するとともに、ITの見える化により障害快復時間の短縮、障害未然防止、自動復旧を可能としている。同社の運用知見をAI、自動化アセットとして実装しており、IT部門人材を付加価値の高い仕事に向けることができるという。

同氏は「ツールを置き換えるのではなく、既存の環境に対してインタフェースを提供してIT環境から出てくる監視アラートやイベント情報、クラウドのインシデント情報、障害情報など、さまざまなデータを取り込む。ITの運用というよりは運営をデジタル化するためのプラットフォームだ」と説く。

主な特徴としてはインフラからアプリまでフルスタックのオブザーバビリティ(可観測性)を提供し、プロアクティブな洞察をリアルタイムに提供し、月間2000万回超の自動実行と5000超の自動化アセットを備えたマーケットプレイスを備える。

また、同社におけるグローバル規模の膨大なIT運用データを蓄積したデータレイクを有し、新たなツール購入や統合開発を不要とし、柔軟なインタフェースを用意している。

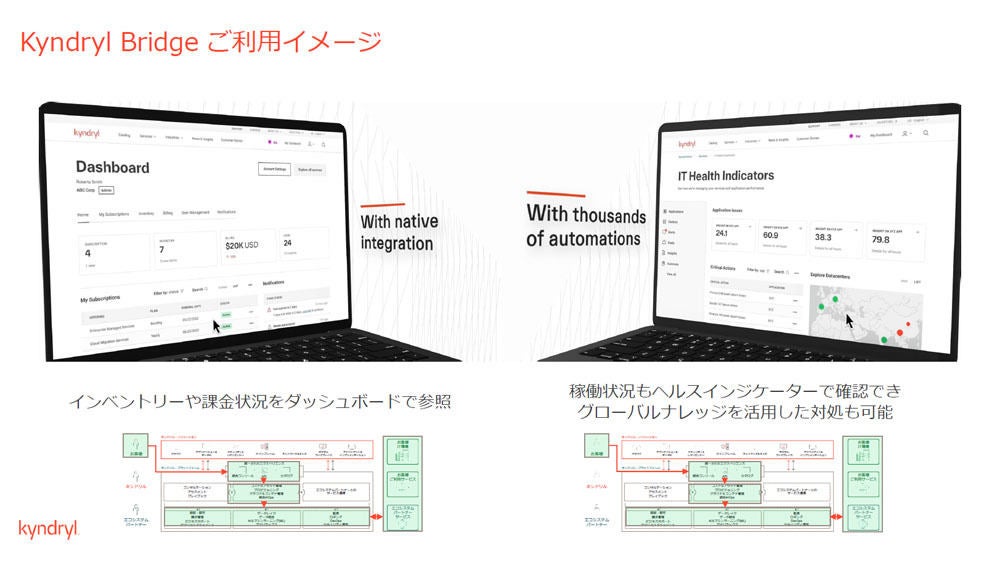

利用イメージとしては、インベントリや課金状況をダッシュボードで参照し、稼働状況もヘルスインジケーターで確認でき、ナレッジを活用した対処を可能としている。さらに、グローバルで集約した膨大なデータを活用し、最適な推奨アクションを提示するほか、デジタルカタログから最適なソリューションの選択が可能。

澤橋氏は「運用体制はサーバの数が増えても人員を増やす必要がなく、少数精鋭のエンジニアがKyndryl Bridgeを通じてシステム全体を運用できる。運用がゼロになるわけでないが、これまで人手で行っていた部分はKyndryl Bridgeに任せ、必要になるのはKyndryl Bridgeを利用する人だけだ。IT環境全体がデジタル化し、運用そのものがソフトウェアに置き換わる」と、そのメリットを語った。

そして、最後に上原氏は「日本のITインフラストラクチャの近未来は、当社としてはグロバールのベストプラクティスにもとづいて共創すると同時に、ミッションクリティカルな現行システムに知見を持つ人材と次世代インフラを構築していく」と強調していた。