金沢大学は、スマホ首やストレートネックとして知られる頭頸部前方位姿勢(Forward Head Posture:FHP)における易疲労性の要因が僧帽筋上部線維の筋活動の異常にあることを確認したと発表した。

同成果は、同大理工学域フロンティア工学系の西川裕一 助教、同 田中志信 教授、同 小松﨑俊彦 教授、同 茅原崇徳 准教授、同大 設計製造技術研究所の坂本二郎 教授、中京大学の渡邊航平 教授、広島大学の前田慶明 講師、米マーケット大学のAllison Hyngstrom 教授らの共同研究グループによるもの。詳細は、国際学術誌「Scientific Reports」(オンライン版)に掲載された。

頭頸部前方位姿勢(FHP)は、頭頸部が前方へ出た姿勢で、この姿勢を長期間にとることで首周囲の痛みを引き起こすことが知られている。近年のスマートフォン(スマホ)の普及などに伴って、スマホ首などとも言われ、幅広い年齢層においてその数が増加している。

これまでの研究から、頭頸部の筋肉の神経筋機能異常を引き起こすことが知られており、姿勢保持の耐久性低下などをもたらすとされているほか、主な症状としては肩こりなどとされているが、重症化すると頭痛やしびれ、背骨の変形などの症状が生じることも知られているため、早期の予防や適切な治療法の確立が求められているものの、そうした耐久性低下の要因は良く分かっていないほか、これまで頭頸部痛などの症状がないFHPを対象とした研究は行われてこなかったという。

こうした背景を踏まえ、研究チームは今回、習慣的に頭頸部前方位姿勢をとっている若年者(FHP群)と、頭頸部の位置が正常な若年者(正常群)を対象に、姿勢保持時の頭頸部の筋活動と疲労の関係の検討を行ったという。

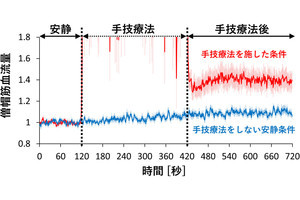

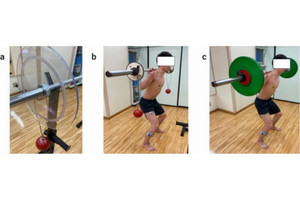

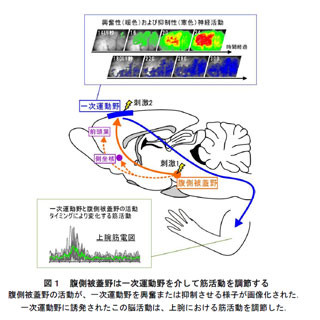

具体的には、若年男性19名(FHP群9名:22.3±1.5歳、正常群10名:22.5±1.4歳)を対象に、「安楽な姿勢」、「頭頸部を前に出した姿勢」、「頭頸部を後ろに引いた姿勢」の3種類の姿勢をそれぞれ30分間保持させ、姿勢保持中の僧帽筋上部線維の筋活動を高密度表面筋電図法を用いて解析したほか、主観的な疲労の評価としてvisual analogue scale(VAS)を実施したとする。

その結果、FHP群は正常群と比較してすべての姿勢で疲労の訴えが強いことが確認されたとするほか、正常群では、ニュートラル(安楽)な姿勢がもっとも疲労の訴えが少ないのに対し、FHP群では、いずれの姿勢においても疲労の度合いは変わらないことが確認されたともしている。

また、FHP群は僧帽筋上部線維の過剰な筋活動が生じていることも判明したとする。

研究チームでは、この結果について、FHP群は頭頸部位置を変えるだけでは疲労や筋活動は変化しないことを意味しており、僧帽筋上部線維の筋活動異常を是正することが重要であることが示唆されたと説明している。

なお、今回得られた知見について研究チームでは、今後の長時間の座位姿勢が強いられる新幹線や飛行機などのシート開発やFHPの治療への応用が期待されるものだとしている。