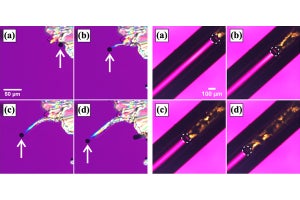

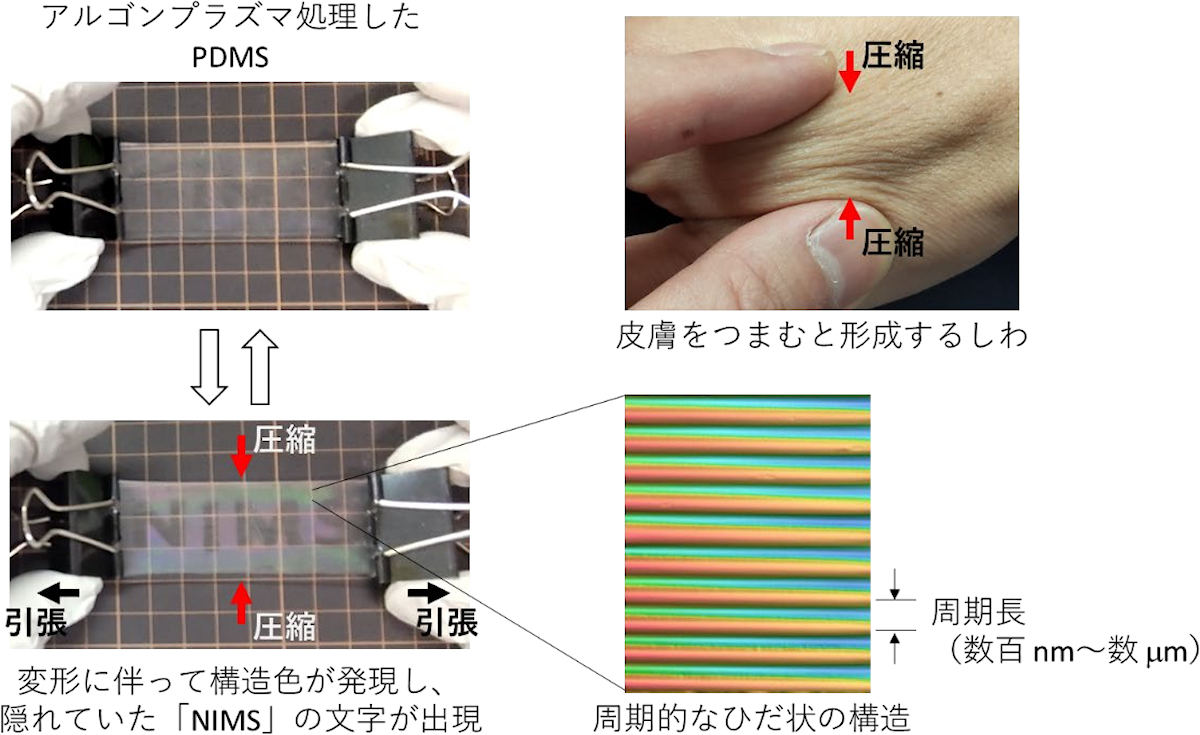

アルゴンプラズマ処理はPDMS内部の架橋を促進し、その最表面には、未処理のPDMSと比較して数百倍以上も硬い膜を形成することになる。この上下に硬さの大きく異なる二層構造に圧縮力が印加されると、最表面が特異的に変形し、周期的なひだ状の構造を形成。そのひだ状構造の周期長が可視光の波長(380~780nm)に近い値(数百nm~数μm)を取るため、構造色が発現するという。

今回のデバイスは、気体の流入によって構造色を発現させるために、ある工夫が施されているという。アルゴンプラズマ処理したPDMSの表面とガラス基板を完全に密着させておき、そこをこじ開けるようにして気体を流入させたときに、気体の通過部分のみが変形(圧縮)するように設計されている。

より具体的には、アルゴンプラズマで処理した部分以外を、すべて不可逆にガラスと接着することで、流入させた気体がアルゴンプラズマ処理部分のみを最大限に変形させ(処理部分のPDMSの外壁側は伸張するので、内壁側は圧縮される)、これに伴って構造色を発現させるという仕組みだとする。

-

(左)アルゴンプラズマ処理が施されたPDMSの引張試験の様子。PDMSを左右方向に引っ張ることにより上下方向に圧縮力が発生し、周期的なひだ状の構造が形成され、それに伴って構造色が発現している。(右下)それによってPDMS表面に形成されたひだ状構造。(右上)ひだ構造の形成は、皮膚をつまむことでしわが形成することと類似しているという (出所:NIMSプレスリリースPDF)

この変形は、温度一定という条件では、流れ由来の圧力という物理現象に依存するため、いかなる気体が通過しても生じるという。つまり、原理的にはあらゆる気体の識別が可能となると研究チームでは説明しているほか、気体の流入を止めれば、PDMSは元通りガラスと密着して色が完全に消えるため、オンオフ可能なディスプレイ技術に応用できる可能性もあるという。

-

(a)6種類の気体(ヘリウム、ネオン、窒素、アルゴン、CO2、キセノン)を、一定流量でデバイスに流入させた際に発現した構造色。(b)(a)で示された画像から気体ごとに構造色の色強度を算出し、赤・緑・青・グレーのそれぞれについて、密度(左)あるいは粘度(右)に対してプロットした図。(c)(a)の発色時の各デバイスにおける圧力降下(流入口と流出口の圧力差)を、密度(左)あるいは粘度(右)に対してプロットした図 (出所:NIMSプレスリリースPDF)

なお、今後については、環境ガスや生体試料など、近年関心の高まる測定対象の識別を究極的な目標に据え、それに向けたデバイスの感度向上・最適化に取り組むことを考えているとしているほか、画像認識や機械学習などの解析手法と組み合わせた識別技術の確立や、CCDなどを用いた簡易構成の小型デバイス作製についても検討していく予定としている。