宇宙航空研究開発機構(JAXA)は11月25日、岩塊が重力で寄せ集まってできたラブルパイル球状天体を回転させる新たな数値シミュレーションを実行したところ、同小惑星の自転周期が3時間よりも短くなると同時に、岩塊同士がある程度以上の摩擦を持つ場合に、自転軸対称に全球的な雪崩が起こることを発見し、このときに小惑星の形状が球状型からコマ型へと変化すること、さらには衛星を従えることなどを明らかにしたと発表した。

同成果は、JAXA 宇宙科学研究所(ISAS) 太陽系科学研究系の兵頭龍樹国際トップヤングフェロー、東京工業大学 地球生命研究所の杉浦圭祐 日本学術振興会特別研究員PDらの研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

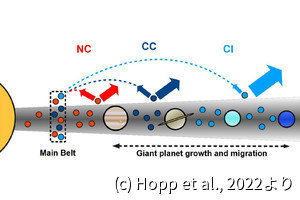

直径1km程度またはそれ未満の小惑星の中には、一枚岩ではなく、より小さな岩塊が重力で寄せ集まってできたラブルパイル小惑星が存在する。同小惑星には、赤道領域が少し膨らんだ算盤の玉のようなコマ型のものが多く存在している。たとえば、「はやぶさ2」が探査したリュウグウ、NASAの「OSIRIS-Rex」が探査したベンヌ、NASAの「DART」が探査したディディモス(衛星ディモルフォスを持つ)などが知られている。

-

小惑星の画像(左から右にベンヌ、リュウグウ、ディディモスと衛星のディモルフォス)。このような小惑星の特徴として、ラブルパイル構造で、コマ型で、赤道領域の膨らみがあるということが報告されている(各小惑星・衛星の相対サイズは見やすさのために厳密に表示されてない) (C)NASA/Goddard/University of Arizona、(C)JAXA、(C)NASA、(C)ESA (出所:ISAS Webサイト)

このような小惑星は、水や生命の材料を太古の地球に運んできた天体と考えられている一方で、現在では地球への衝突が警戒されている。小惑星の軌道進化(地球との衝突の可能性)は、小惑星の形状、構成物質、自転状態によって大きく変わってくる。それ故に、小惑星の形状進化や形成過程をきちんと理解することは、地球や生命の起源を探るためだけではなく、地球を小惑星の衝突から守るプラネタリー・ディフェンスの観点からもとても重要な課題となっている。

しかし、これまでのシミュレーションでは、粒子間摩擦などの効果を考慮することが技術的に難しく、そのため観測される特徴をすべて同時に説明することができていなかったという。そこで今回の研究では、国立天文台のスーパーコンピュータ「アテルイII」を用いて、世界最高レベルの数値シミュレーションを実施し、ラブルパイル小惑星の自転加速に伴う形状進化の解明に取り組むと同時に、構成粒子の物性、特に摩擦力の依存性も調べることにしたという。その結果、次のような進化を遂げうることが明らかになったとした。

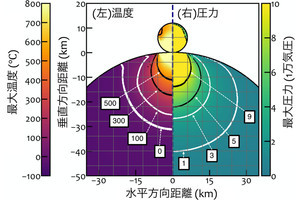

- 小惑星の自転速度が、太陽光エネルギーの吸収と放出、小型隕石との衝突、惑星との近接遭遇などにより、ある加速度以上の加速をすることで、自転周期がある臨界値よりも小さくなる(約3時間よりも短くなる)ことに加え、構成する粒子がある程度以上の摩擦を持つ場合に、自転軸対称に表面の地滑り(全球での雪崩)が起こるとした。これにより、まず球形からコマ型へと小惑星の形状が変化するという。

- 雪崩によって放出されたラブルパイル小惑星の表層物質は、その赤道面に円盤状にばら撒かれる。これによって、コマ型ラブルパイル小惑星の周りに、粒子円盤が形成される。

- 粒子円盤は、衝突や自己重力で内外・両方向に拡散する。外側に広がった粒子は自己重力で集まりラブルパイル衛星となる。また内側に拡散した粒子は、コマ型ラブルパイル小惑星の赤道領域に選択的に再集積する。これによって、同小惑星の赤道領域が膨らみを持つようになる。

- (今回の研究の主内容ではなく、今後の詳細な研究が必要であるとする)コマ型ラブルパイル小惑星およびラブルパイル衛星の形状や表面状態(粒子サイズ分布や物質特性)によっては、衛星の軌道が大きく広がり、最終的に衛星が失われることがある。そうならずに、衛星として軌道が安定する場合もある。

以上の一連のプロセスを踏むことで、ラブルパイル小惑星で観測されるコマ型形状、赤道領域の膨らみ、衛星の有無のすべてを説明できる可能性があることが明らかにされた。

-

今回の研究結果のイメージ。(a・b)自転周期3時間程度で高速回転するラブルパイル球形小惑星が自転軸対称に全球雪崩を起こす。これによりコマ型小惑星となる。(c)雪崩によって放出されたラブルパイル小惑星の表層物質は、粒子円盤を形成する。粒子円盤は拡散進化を続ける。(d)円盤の拡散によって衛星が形成される。また、ラブルパイル小惑星の赤道領域に再集積した粒子によって小惑星の赤道領域が膨らむ。(e・f)衛星の長期の軌道進化によって、衛星は失われることもあれば、比較的安定な状態に落ち着くこともある。リュウグウやベンヌ(e)に、ディディモス-ディモルフォス系は(f)に対応する可能性があるとした (C)Hyodo&Sugiura 2022,ApJL (出所:ISAS Webサイト)

一方で、各ステップの“程度”は、小惑星の初期形状、自転の変化の仕方、構成粒子のさまざまな物性、小惑星内部でのそれらの不均質性に強く依存するという。そのためには、小惑星探査などにより各々の小惑星の詳細情報を取得することが重要ということになる。つまり、今回の研究のような理論モデルに各小惑星系の情報を組み合わせることで、各々の小惑星の過去と未来が、より鮮明に描かれるようになるとしている。

なお、現在のリュウグウやベンヌは、衛星を有していない。しかし今回提案された進化を遂げたならば、太古の両小惑星にも衛星が存在していたことになる。そして現在までに失われ、太陽系のどこかを彷徨っている可能性もあるとする。一方で、ディディモスの周りには衛星ディモルフォスが現在も存在している。この場合、その形成から現在まで、比較的安定な軌道を保ってきたことだろうとしている。

今回の研究をまとめたシミュレーション動画「小惑星で起こりえる雪崩現象!?」