コロナ禍で最も大きな影響を受けた業界の一つは、航空業界だろう。日本を代表する全日本空輸(ANA)も例外ではなく、顧客は半減し、経営は危機に陥った。

そんな同社を支えたのが、デジタルを活用したイノベーションの数々だ。と言っても、コロナ禍を乗り越えるために急遽取り組んだわけではなく、それ以前から着実に進めてきたDXが、結果的に同社を窮地から救う一手になったのである。同社はいかにしてDXを推進し、さまざまな成功事例を生み出したのか。

8月25日、26日に開催された「ビジネス・フォーラム事務局×TECH+ EXPO 2022 for LEADERS DX Frontline 不確実性の時代に求められる視座」に全日本空輸 デジタル変革室 イノベーション推進部 部長の加藤恭子氏が登壇。同社が進めてきたDX戦略について語った。

【ビジネス・フォーラム事務局 × TECH+ EXPO 2022 for Leaders DX Frontline】その他の講演レポートはこちら

ANAが持つ「ベンチャーマインド」

今や日本を代表する航空会社となったANAだが、その始まりはごく小規模なものだった。

前身となる日本ヘリコプター輸送が創業したのは1952年のこと。当時は社員30人にも満たないベンチャーだった。「それゆえに、ANAには今でも努力と挑戦のDNAがある」と加藤氏は言う。

その後、同社は時代と共に路線を拡大し、ボーイングやエアバスといった旅客機を導入。2019年には、国内外をあわせて101の就航都市を持ち、事業全体の売上は約2兆円、連結従業員数約4万5千人に達する大企業となった。

しかし、同社は決して順風満帆に事業を続けてきたわけではない。最大の危機とも言えるのは、やはり2020年に世界を襲った新型コロナウイルス感染症の流行だ。特に国際線がダメージを受け、顧客数は激減。1990年代前半頃と同程度の数字にまで落ち込んでしまったという。

そんな逆境にもめげず、前向きな挑戦を続けられているのは、冒頭でも挙げた同社のベンチャーマインドによるところが大きい。

特に同社がコロナ禍前から力を入れているのが「デジタル変革」である。

ANAグループのデジタル変革を担うのは、加藤氏も所属するANA社内のデジタル変革室と、グループ会社のANAシステムズだ。

デジタル変革室は企画推進部、旅客システムソリューション部、サービスプラットフォーム部、イノベーション推進部の4部署で構成される。

航空券の予約や発券、搭乗といった消費者にも馴染みのあるシステムはもちろん、飛行計画運航管理や乗務スケジュール、貨物輸送サービスなど、200にも及ぶANAのシステムを管理するのがデジタル変革室の役割である。

それだけではない。

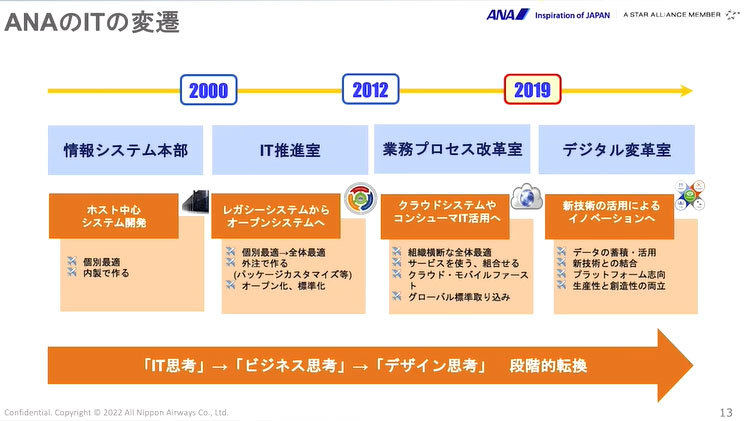

「私が入社した頃、IT部署は情報システム本部という名前でした。そこから2000年にはIT推進室、2012年には業務プロセス改革室、そして2019年に現在のデジタル変革室へと名称が変更されました。名称変更に伴い、担う役割も変わっています。現在はシステム開発だけでなく、周辺技術を活用したイノベーションにも取り組んでいます」(加藤氏)

デジタルの力でさまざまなイノベーションの創出を試みる同社の取り組み、すなわちDXは社外からも高く評価されている。経済産業省と東京証券取引所が選出する「DX銘柄」には3度選出され、2019年にはDXグランプリも受賞。2020年にはIT協会によるIT賞の最優秀賞も獲得した。

ではなぜ、ANAはコロナ禍という苦境の中、DXを推進し続けられるのか。

マインド醸成のため、ANAは何をしたか?

「まず重要なのはマインドの醸成です。DXを推進するのに、『頑張るぞ』だけでは何も変わりません。推進するためには、根幹にあるマインドを醸成しなければならないのです」(加藤氏)

マインド醸成のために同社が取り組むのは、人財価値向上と顧客価値創造の両立を目指すイノベーション戦略だ。それぞれワークショップを開催しており、組織全体の改革への意識を底上げしている。

人財価値向上を目指すワークショップの1つが「ダンゴムシワークショップ」である。これは、業務の中で困っていること(ダンゴムシ)と、その業務を阻害している要因(ダンゴムシを押さえつけている石)を見つけて、適切なソリューションを考えるというものだ。

「よくあるのは、お客さまの声や現場の課題をそのまま受け止めて仕組み化してしまうことです。ですが、それだけでは本来やるべきお客さまと現場のインサイトを探ったり、ステークホルダーを把握したりすることが難しくなります」(加藤氏)

さらに、「協創ワークプレイス」という試みも実施している。これは、ANAグループの総合トレーニングセンター「ANA Blue Base」を活用したイノベーション創出活動を指す。ANAでは同施設を「デザイン思考やアイデア発想のための空間」と位置付け、気軽に実験を行ったり、モックアップを活用したプロトタイプ検証を行ったりすることで、議論や協創につなげているという。

むろん、こうしたアイデアはただ発想するだけでは意味がない。ANAでは通常のシステム開発とは別に予算を立て、良いアイデアは実現に向けて後押しする仕組みを構築している。具体的には、PoCによる早期判断に加え、開発の内製化により期間を短縮。着想から具現化までのサイクルを高速で回せる体制を築いているそうだ。