セブン-イレブン・ジャパンは、2015年からSalesforceを利用して社内業務のデジタル化に着手してきた。

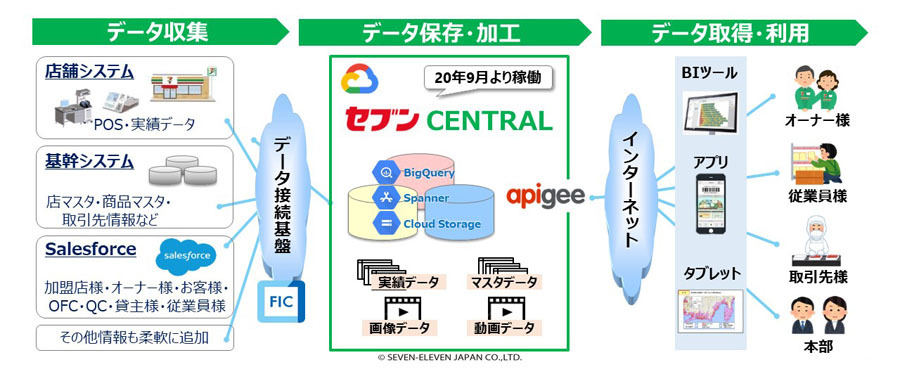

2019年からはGoogle Cloud Platformによるデータ収集・分析基盤「セブンセントラル」を中核とした次世代デジタル基盤の構築を進め、現在は閉域網を維持しつつ、LBO(Local Break Out)によるインターネット接続が可能なネットワーク環境を整備している。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の先進的な取り組みが注目される同社だが、デジタル化やDX推進にあたっては、ITベンダーとの関係性の見直しや社内コミュニケーションにも注力してきた。同社の取り組みを紹介する。

【関連記事】

≪「Google Cloud Next '22」が開幕 - セブン-イレブン・ジャパンなど3社の事例≫

≪USEN ICT Solutions、リード情報をCDPに集約し、営業活動を高度化≫

「システムの未来像」を共有するベンダー向け説明会

セブン-イレブン・ジャパンでは、商品の売れ行きを単品ごとに把握し、現状分析・仮説・実施・検証といった形で販売活動に生かす「単品管理」という考えを営業戦略のベースとしている。同手法を実現するために、1980年~1990年代にかけて、自社サーバの設置や店舗システムの構築、独自開発のタブレットによる商品管理など大規模なIT投資を行ってきた。

だが、店舗数の増加と提供するサービスの多様化により、システムは増加・拡張の一途をたどり、システムの開発・維持管理も外部のITベンダーに任せていた。

セブン-イレブン・ジャパン 執行役員 システム本部長の西村出氏は、「IT関連予算は巨大なシステムの運用・改修費用となり、ベンダーの体制や技術に頼り過ぎていた。改修時にも個別の開発が必要なモノシリックなシステムになっており、現場のビジネス部門が新しいことをやりたくても、システム部門として対応できない状態だった」と自社の課題を振り返った。

課題を把握したうえで、西村氏は社内外のデータを横断的に連携・活用できる次世代のシステムとネットワークの構築を目指して、2020年からDXプロジェクトを開始した。

最初に取り組んだのが、クラウド移行を念頭に置いた基幹システムの刷新だ。そのうえで、既存・新規ベンダー向けにオンライン説明会を開催し、セブン-イレブン・ジャパンのDXの全体感や提供するサービスの方向性、そのために採用したいテクノロジーなどを共有していったという。

「新たなパートナーシップを築くつもりで説明会を始めた。機能の早期実装を優先して、それまで技術的に踏み込んだ依頼をしてこなかったのが反省点の1つだった。しかし、当社が目指したい未来像やアーキテクチャの要望などを伝えられれば、普段から付き合いのあるベンダーとシステム刷新を実現できると考えた」と西村氏は明かした。

オンライン説明会はこれまで、10数社のベンダーに対して実施しており、中には400人も参加した企業もあるそうだ。質問もフリーで受け付けている。

説明会の意義について西村氏は、「ベンダーの中でも若いスタッフの方は、当社システムの一部の領域のみ携ることが多いが、プロジェクトの全体感がわかっているかどうかで、具体的な業務のモチベーションや仕事の質も変わってくると思う。年齢や役職、社外か社内かに関係なく、当社が何を目指していて、何が課題なのかを共有することが重要で、説明会はその機会になった」と語った。

システム部門が経営層に訴求できる機会が重要

一方、IT部門だけがさまざまな取り組みを進めても、社内の理解と協力を得られなければDXはうまく進まない。

セブン-イレブン・ジャパンの場合、情報システムや業務システムの責任者である西村氏が、社内の経営層にIT環境の課題やデータ整備の必要性を直接訴求できたことで、デジタル化やDXを推進しやすかったという。

「デジタルを活用して何か新しいことをやろう」と考えると、新しいアプリ・サービスの提供、最新ツールの導入、AI活用などに目が向く。しかし、西村氏は「いずれもデータ基盤がしっかりしていないと立ち行かなくなる」と考え、セブンセントラルを中核に店舗を取り巻くデータを一元的に管理・活用する次世代デジタル基盤を構築するプランを伝えた。

「消費者のニーズに応えるためにデータは有用になると認識されていたため、『データを最大限活用するならやるべき』と提案を受け入れてもらえたのはありがたかった」(西村氏)

西村氏はこれまで、役員会議や経営会議のたびにDXのコンセプトを伝えてきた。その甲斐もあり、他の事業部で新たな取り組みを実施する際には、「セブンセントラルと連携したほうがいいんじゃないか?」とシステム本部と連携してくれるという。

また、フランチャイズ加盟店の経営相談を担当するOFC(オペレーション・フィールド・カウンセラー)向け会議においても、西村氏はDXのコンセプトなどを説明している。

システム刷新に向けた取り組みを定期的に話せていることで、OFCもそれをフランチャイズオーナーに伝えることができるため、「間接的に店舗オーナーのモチベーション向上や企業としてのブランディングにもつながる」そうだ。

「デジタル化の成功事例」がDXを後押し

これまでの取り組みを振り返り、西村氏は「バックオフィス業務のデジタル化が成功事例となって、『やはり、デジタル化をしていこう』という社内の機運が高まり、結果的にその後のDXを後押しした」と述べた。

従来、セブン-イレブン・ジャパンでは個店の経営状態を把握するにあたって、社内に分散して保存されていたファイルや店舗写真のデータを集めたり、現場の状況をOFCに聞いたりしないといけなかった。

そこで、Salesforceを導入して社内の一部業務の効率化を進めた。その後は対象業務を拡げていき、フランチャイズ加盟店にまつわる情報を統合管理するプラットフォーム「店舗カルテ360°View」を構築していった。

同プラットフォームでは現在、画像・映像を添付して店舗のレポーティングを行うほか、商品流通、品揃え、オーナーへのカウンセリング内容などのデータも統合してあつかっている。

例えば、商品の異物混入などの報告、事実確認などを行う「QC管理」では、消費者、フランチャイズオーナー、本部担当者、メーカー担当者などさまざまな関係者の間で、紙ベースで情報がやりとりされるため業務が煩雑になっていた。現在はSalesforceでワークフローを構築し、1つのプラットフォーム上に情報を集約。現場から社長まで参照できるようになっている。

「Salesforceで店舗を取り巻くデータの収集が可能になり、店舗カルテ360°Viewは実現できた。ただ、プラットフォーム・ロックインも避けたかったので、データはSalesforceから出力し、セブンセントラルで管理できるように独自の開発も行っている。開発にあたっては、Salesforceの開発者から既存ベンダーに技術的な課題を共有してもらい、プラットフォームの原理原則に縛られない仕様を提案してもらった」と西村氏。

2023年に創業50周年を迎える中で、セブン-イレブン・ジャパンはさらにDXを進める。今後は新たに店舗システムへのAI活用や社内のノウハウを活用するためのBIツールを導入する予定だ。

新型コロナウイルスの感染拡大やリモートワークの普及などでコンビニの使われ方も変わりつつある。個店に合った品揃えを強化するために、POSデータに加えて、世の中のトレンドや地域の他業態の商品動向など、外部データの活用も進めるという。