中外製薬は11月8日、東京都内で同社のESG(Environment:環境、Social:社会、Governance:ガバメントの各頭文字を取ったもの)に関する取り組みを記者やアナリスト向けに紹介する場を設けた。本稿ではその説明会の中からサステナビリティと人財(人材)育成に関する内容をレポートする。

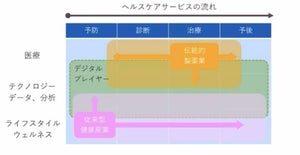

中外製薬は革新的な医薬品とサービスの提供を通じた新しい価値創造をミッションとして活動しており、独自のサイエンス力と技術力を核としながら患者中心の高度で持続可能な医療を実現するトップイノベーターを、目指す姿として掲げている。

この姿を実現するための2030年を見据えた成長戦略が、「TOP I 2030」だ。その中では「R&Dアウトプット倍増」と「自社グローバル品毎年上市」など、挑戦的な目標を示している。「TOP I 2030」を下支えするために同社が定めた8つのマテリアリティが「持続可能な医療」「地球環境」「人権」「人財」「社会貢献」「ガバナンス」「倫理・コンプライアンス」「サプライチェーンマネジメント」である。

サステナビリティ:環境保全への投資を加速する

ESGに関する今後の課題に対しては、社員、業界、資本市場など各ステークホルダーとの共有価値創造を基本とする方針だという。社員に関しては価値創出に向けた人材の活躍を加速し、人的資本にまつわる情報を積極的に開示する。また、ヘルスケア産業のトップイノベーターを目指すにあたって、ロールモデルとして社会課題の解決をけん引していく考えだ。

加えて、業界全体でのサステナビリティへの投資が増加する中で、適正な投資額を検証するとともに社外にも戦略を共有して資源投下領域を明示する。さまざまなイニシアチブの提言などを参考に、今後は開示指標を検討して体系化を進めるようだ。

なお、同社は今後、患者中心、人財、環境に関する投資を増加する方針だという。特に環境については、2032年までに累計で1072憶円の投資を試算している。その内訳は、研究本部で196憶円、製薬技術と生産技術本部で876憶円だ。特にフロン削減、二酸化炭素削減、廃棄物や廃棄水の対策、土壌汚染対策などに注力する。

環境の保全に資する取り組みのうち同社が最優先だとしているのが、気候変動への対応だ。2050年までに二酸化炭素排出量を0に抑える挑戦的な目標を立てている。そのための中期環境目標2030の中で、2030年までの二酸化炭素排出量削減量を75%としている。

これは、世界の平均気温上昇を1.5度に抑える、いわゆる「パリ協定」で示されている45%削減(2010年比)を上回る目標だ。現段階ではCO2クレジットのようなカーボン・オフセットは考慮していないという。

同様に、フロン類の使用量についても削減する方針だ。モントリオール議定書キガリ改定よりも早期かつ高度な目標を設定し、2030年までに使用量100%削減を目指す。環境負荷が低いと考えられるアンモニアなどの自然冷媒を第一選択肢としながら、HCFOなどの新冷媒の採用も視野に入れる。

人財育成:活躍したい人が活躍できる組織づくり

近年はグローバル全体での新薬開発競争が激化し、その一方で規制などが厳格化される中で、中外製薬は「TOP I 2030」を達成して革新的な医薬品を医療現場に届けるため、人財の育成にも積極的だ。同社の変革課題を全社員が自身の個々の課題に落とし込むことがミッション達成の要となる。

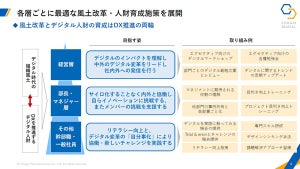

同社は成長戦略を実現するために策定した人財マネジメント戦略として、全ての社員が属性に関わらず魅力的な仕事に挑戦する「Attraction & Challenge」、全ての社員が自律的に学び成長し続ける「Learning & Growth」、高度かつ多様な人材が切磋琢磨し部門の枠を超えてコラボレーションする「Engagement & Collaboration」を三本柱に据えた。

中外製薬は以前からさまざまな価値観や経験を持つ社員を獲得するためにキャリア採用に力を入れている。現在では新卒採用とキャリア採用の人数はほぼ同程度とのこと。特に最近ではDX(デジタルトランスフォーメーション)人財やサイエンス人財の獲得が著しく、キャリア採用者のうちおよそ半数がこれらの高度専門人材である。

社員育成の観点では、オンライン学習プラットフォーム「I Learning」などを通じた自律的な学びを支援している。社員一人あたりの教育投資額も年々増額し、2022年には20万円を超えている。

その他にも、より多くの社員が活躍できる環境づくりを実現するため、能動的に働ける社員の育成に向けて「働きがい改革」も進めているという。能動的な行動を促すためのフィードバックを提供する文化やインクルーシブな組織風土の醸成、働く場所にとらわれない働き方の導入などに挑戦中のようだ。

中外製薬の上席執行役員で人事部長を務める矢野嘉行氏は「TOP I 2030で掲げる高い目標を実現するためには、従来の延長線上ではなく、これからの時代に求められる人財像を描く必要がある。また、多くの人財を引き付けながら能力を発揮させて成長を奨励し、組織パフォーマンスにつなげるためのマネジメントが求められる。当社は活躍したい人が活躍できる組織を目指す」と語っていた。