日本ディープラーニング協会(JDLA)はこのほど、「トップイノベーター実現に向けた中外製薬のデジタル人財育成」と題したウェビナー「人材育成 for DX」を開催した。

同ウェビナーはJDLAが主催する企業向けの人材育成セミナーであり、毎回さまざまな企業のゲストを迎えて各社の取り組みを紹介している。今回は中外製薬のデジタル戦略推進部で企画グループグループマネジャーを務める関沢太郎氏が、同社のデジタル人財(人材)を育成する具体的な手法と、企業風土を改革するための取り組みについて語った。

圧倒的な変革を狙う中外製薬のデジタル戦略

中外製薬はがん領域や抗体医薬品において国内トップクラスの売り上げシェアを持つ。抗体や中分子を中心に、独自の技術に基づいた研究開発を強みとし、2021年5月末までに6つの自社創製医薬品がFDA(米国食品医薬品局)によって「画期的治療薬(Breakthrough Therapy)」に指定されている。またアンメットメディカルニーズ(まだ十分に満たされていない医療ニーズ)を充足する医薬品の開発にも積極的だ。

中外製薬は2030年までの新たな成長戦略として「TOP I 2030」を掲げており、その中では「R&Dアウトプット倍増」と「自社グローバル品毎年上市」を目指している。医薬品業界においては、新たなグローバル製品を創出するために10年単位の期間と数1000憶円規模の投資が必要とされ、開発の成功確率はわずか0.004%ほどとも言われる。そうした中でのグローバル品毎年上市は、非常に挑戦的な目標だと言える。

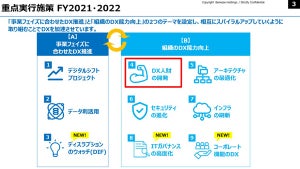

成長戦略「TOP I 2030」を達成するべく同社が設定したキードライバーの一つが、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」だ。デジタル技術を用いた新薬創出やバリューチェン全体での生産性向上など、ビジネスモデルの再構築を進めるという。そのためにも、社内の意識や組織風土の変化が必要だとしている。

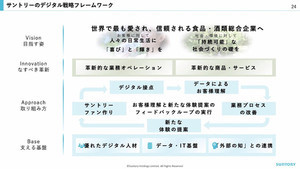

上述の通り、成長戦略の主軸にDXを据えている同社だが、デジタル技術を活用した将来像として「CHUGAI DIGITAL VISION 2030」を示している。デジタル技術によって中外製薬のビジネスを革新し、社会を変えるヘルスケアソリューションを提供するトップイノベーターを目指しているようだ。

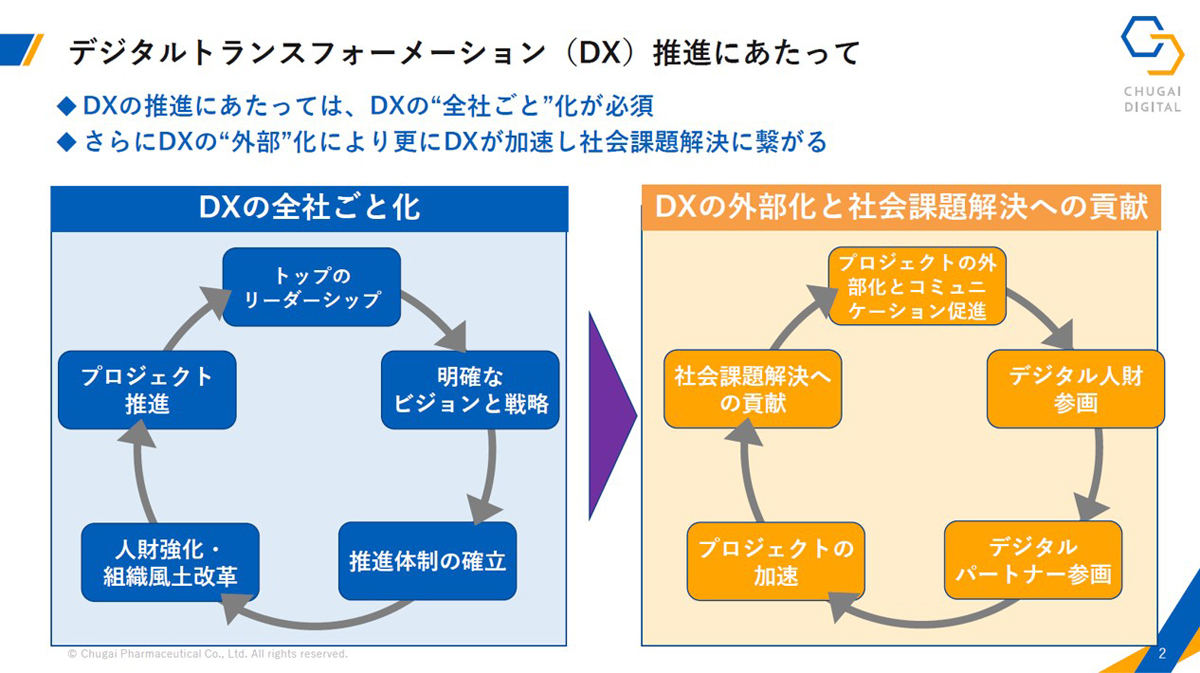

関沢氏によると、中外製薬がDXを推進する際に重視したのは「DXの全社ごと化」だという。まずは経営トップ層がデジタル技術で変革した企業の姿を示す段階を起点に、ビジョンと戦略を明確化した上でDX推進体制を整備した。その後に人財の強化と組織風土の変革に取り組み、個々のプロジェクトが進み始めるのはさらに次の段階だ。このサイクル全体を指して、同社は「DXの全社ごと化」と呼んでいる。

同社はDXの全社ごと化のさらに先に、「DXの外部化」によって社会課題解決に貢献する姿も描いているという。デジタル人財の育成や採用などを実施すると同時に、パートナー企業を巻き込みながら課題解決に取り組む体制を目指す。

人財強化と企業風土変革はDXを推進するための両輪だ

さて、中外製薬がDXを成し遂げるために構築したデジタル戦略推進体制とは、どのようなものだろうか。

同社は、トップマネジメントの下にデジタル戦略委員会を設置している。ここには各部門のトップマネジメント全員がメンバーとして所属し、全社的なDXに関する予算や計画について意思決定を行う。実務の面でDXを進めるのは、デジタルトランスフォーメーションユニットだ。ユニットの中には、新しい技術を取り入れて現場に浸透させるためのデジタル戦略推進部と、ITシステムの強化を図るITソリューション部を置いている。

デジタルトランスフォーメーションユニットは各部門に対して横ぐしで関与しており、デジタル戦略推進部からはDXリーダーが、ITソリューション部からはITコントローラーがそれぞれ各部門との窓口として機能する体制だ。

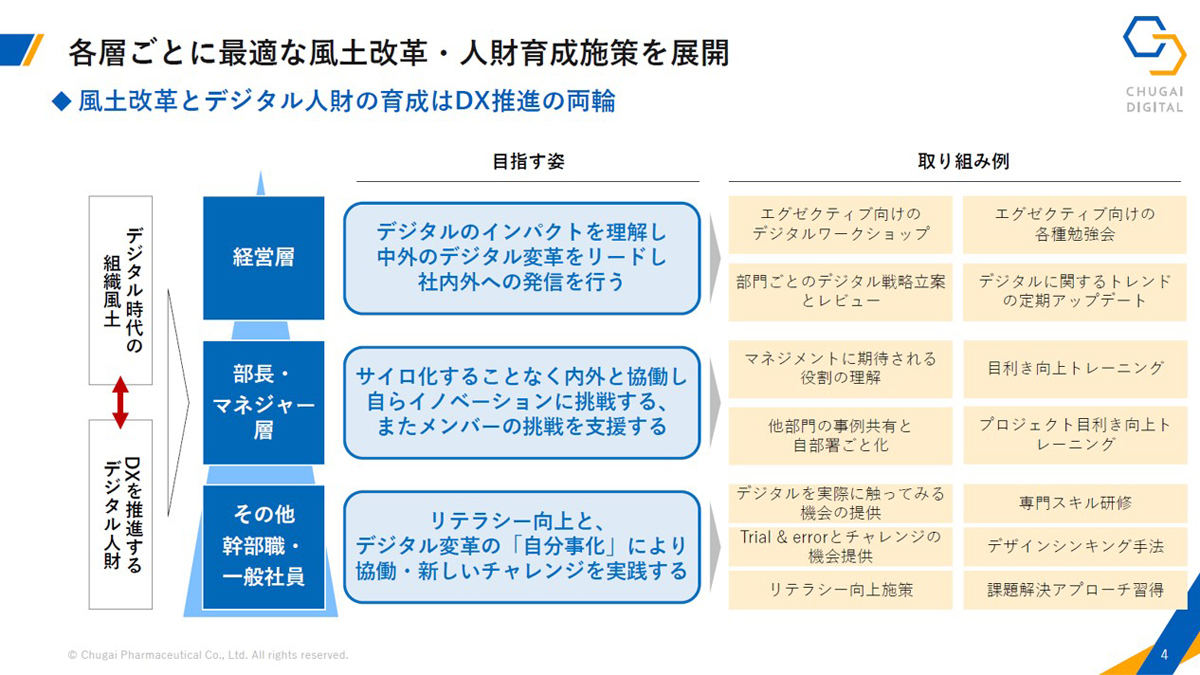

同社はDX推進体制の整備に続いて、人財の強化と組織風土の変革に着手した。同社ではデジタル人財の育成と風土改革をDX推進に必要な両輪に据えているため、どちらかだけに注力するのではなく同時に取り組んだのだという。

ここでは、一律的な研修を提供するのではなく、経営層、部長・マネージャー層、その他幹部職・一般社員の各層に分けて、それぞれの層が目指すべき姿に応じた取り組みを検討している。

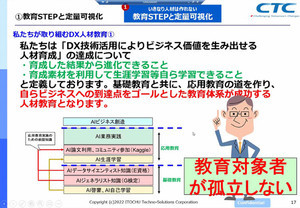

デジタル人財の育成に際しては、第一歩目として企業ビジョン達成に必要なスキルセットの検討から開始したという。データサイエンティストやプロジェクトマネージャーなど、必要な役割を抽出したそうだ。続いて、必要な人財と現状の社内の状況の差を可視化するために、求める役割に応じた「スキル定義書」を作成して「デジタル人財スキルサーベイ」を実施した。これにより、どの程度のスキルを持つ人財がどの部署に何人いるのかが明確になる。

これにより、中外製薬が企業として達成したい目標を成し遂げるために社内に不足している人財の実態が正確に把握できるのだ。ここまでして、ようやく適切な人財獲得の方針が立てられる。さらに並行して、デジタル人財が適切に評価されるような評価・報酬制度の策定や、キャリアパスの明確化などにも取り組んだようだ。

デジタル人財強化に向けた具体的な取り組みの例が、Chugai Digital Academy(CDA)の設立である。e-ラーニングなどを通じた体系的な研修を提供し、一定の技能を身につけた社員をデジタルプロジェクトに戦略的に配置することでさらなる成長を促すとともに、ここで得られた知見を社外へ還元することを目的としているという。

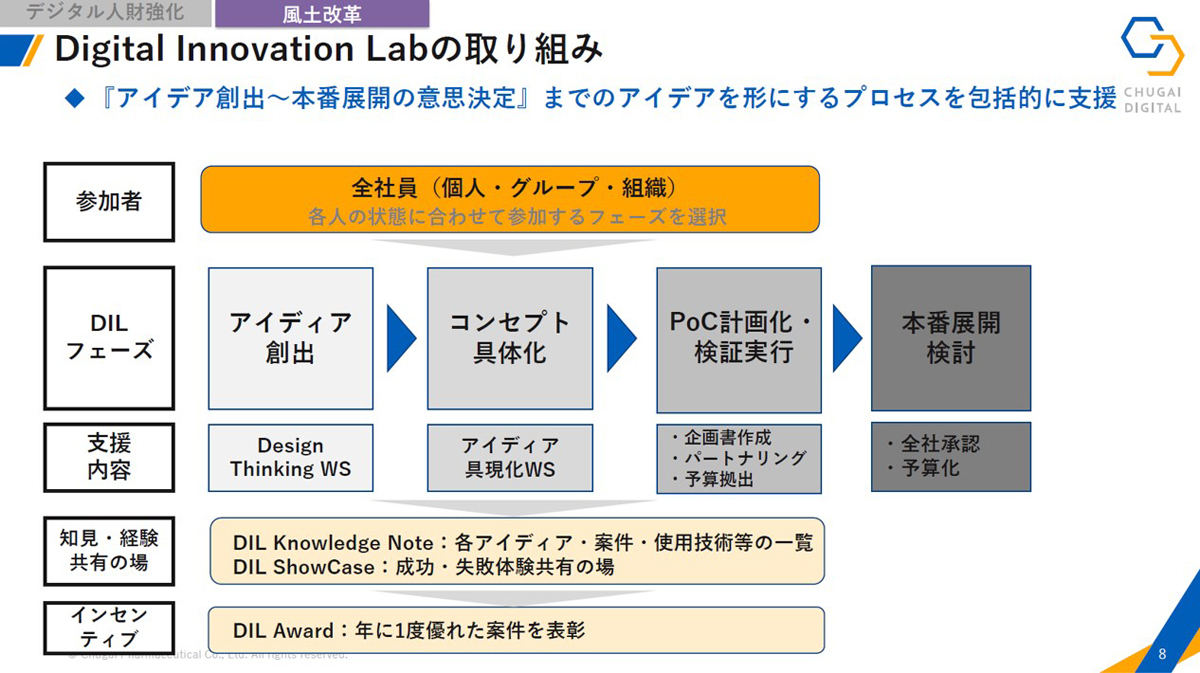

中外製薬にとっては、育てたデジタル人財がより活用できる環境を作るためにも風土改革が重要だったようだ。そのための取り組みとして、「Digital Innovation Lab(DIL)」を開始した。社内全ての個人またはグループが参加可能な取り組みで、アイデアの創出からコンセプトの具体化、PoC(Proof of Concept)の計画および実行を支援する。PoC段階でポジティブな結果が見られ始めた際には、本番開発に移る。

DILで出されたアイデアは失敗例も含めて社内の財産であるとして、同社は各アイデアおよび使用技術などを一覧にまとめた「DIL Knowledge Note」や、体験共有の場である「DIL ShowCase」を展開している。また、実証の成功または失敗を問わず、社内に良い影響を与えた優れたアイデアについては「DIL Award」として表彰する。

2020年6月に開始したDILだが、2021年末までに3回の募集を行い400件以上の応募があったという。そのうち50数件がPoCを実施し、10件以上が本番開発へと進んでいる。VR(Virtual Reality:仮想現実)を活用した分子モデリングシステムや、Apple ResearchKitによるApp作成などが実際に本番開発フェーズに移行した。

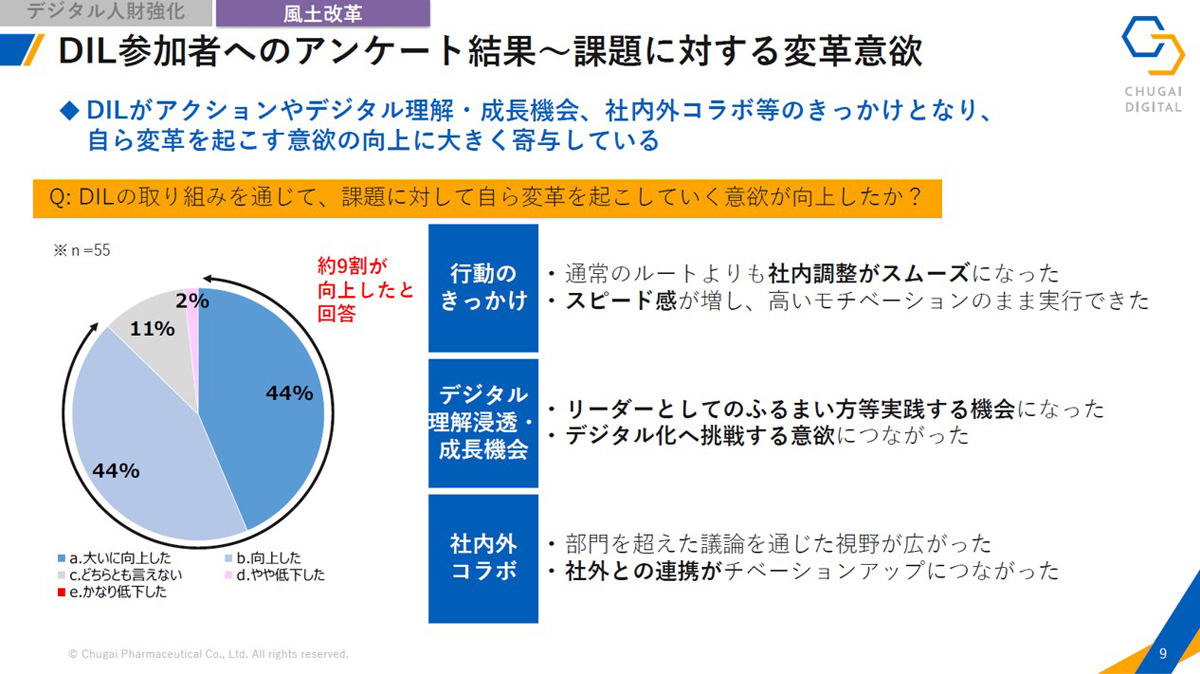

DIL参加者へのアンケート調査の結果、約9割の人が「課題に対して自ら変革を起こしていく意欲が向上した」と回答したそうだ。この取り組み自体がデジタル技術の理解を促し、成長の機会や社内外でのコラボレーションのきっかけとなり、社員が自ら変革を起こす意欲の向上に貢献しているのだろう。

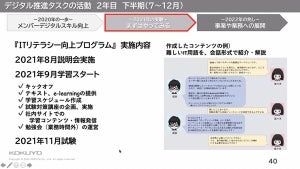

中外製薬はデジタル技術を学ぶきっかけとして、JDLAが実施するG(ジェネラリスト)検定の受験を推奨している。2022年までで1000名以上が受験予定だ。また、E(エンジニア)資格の取得講座支援にも取り組んでいるという。