ServiceNow Japanは10月25日、ハイパーオートメーション分野における同社の取り組みを紹介するオンライン説明会を開催した。

ハイパーオートメーションは、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの自動化ツールやAI、ML(機械学習)を活用したり、複数のシステムを連携させたりすることで、組織内の業務全体の効率的な自動化を実現しようとする取り組みのことだ。

「島」のように分断されている自動化

説明会の冒頭で、ServiceNow グローバル エリア バイスプレジデント Creator Workflows ソリューションコンサルティングのグレッグ・アルダナ氏は、「さまざまな領域で自動化のアプローチが起きているが、自動化という『島』を個別に作り出しているに過ぎず、それぞれが分断されていて全体の自動化を妨げている。結果として、業務プロセスごとのギャップを埋められない」と指摘した。

アルダナ氏によれば、例えばRPAは細かなタスクの自動化に止まっており、プロセスマイニングは改善点を見つけることはできるものの業務の変革を推進するものではないという。加えて、さまざまなアプリケーションを活用して自動化に取り組む一方で、異なる開発基盤が乱立してしまい、IT部門の業務は自動化されずに負担が増している点も課題となる。

そうした自動化の課題解決にあたって、ServiceNowは個別のタスクやシステム連携まで含め、ビジネスのプロセスをエンド・トゥー・エンドで統合する「デジタルワークフロー」の構築が必要と考える。

「単一のプラットフォーム上でシステムやデータを連携し、デジタルワークフローが構築されることで、ハイパーオートメーションで求められるような体験を実現することができる。例えば、新しい働き方改革を実現して生産性と従業員エンゲージメントを向上させたり、顧客のロイヤリティ向上につながるシームレスな施策を行ったり。新しい体験が企業文化の変革とデジタル戦略を後押しし、ビジネスイノベーションを可能にする」とアルダナ氏は語った。

そして、デジタルワークフローの構築を支援するプラットフォーム「Now Platform」とともに、ローコード・ノーコード開発環境の提供にも注力する。

例えば、特定業務の自動化を支援するツールや、必要なアプリケーションをビジネス部門とIT部門で共同開発できる環境、開発ガバナンスの統制機能、自動化プロセスを継続的に改善する機能などだ。

アプリと開発者の状況を横断的に管理

DX(デジタルトランスフォーメーション)や新型コロナウイルスへの対応、ハイブリッドワークの浸透などにより、企業に必要なアプリケーションは増加している。市場の変化への柔軟に対応するうえでは開発を効率化する必要があり、ServiceNowはローコード・ノーコードツールの活用を重視する。

ServiceNow Japan ソリューションセールス統括本部 プラットフォーム事業本部 シニア・ソリューション・コンサルタントの金井盛隆氏は、「あらゆるシステムがつながり、それを元に自動化が実現され、自動化プロセスから蓄積された情報を基に自動化プロセスが進化し続けるハイパーオートメーションの実現には、業務ニーズに合ったワークフロー機能、システム連携のためのAPI・RPA、高度な自動化を実現するAIなどとともに、柔軟なシステム実装を支援するローコード・ノーコードツールが必要だ」と説明した。

ServiceNowでは、テンプレートを基にローコード・ノーコードでアプリケーション開発が行える機能「App Engine Studio」を提供している。説明会では、2022年10月のNow Platform「Tokyo」リリースで強化された、市民開発(ITの専門知識がない従業員によるアプリケーション開発)を支援する機能が紹介された。

具体的には、データモデルの作成画面と、モデルに基づいたコード入力画面、入力した内容を反映した業務プロセスの管理画面をタブ選択でシームレスに切り替えが行えるようになった。このほか、開発時に利用するダッシュボードを市民開発者が自ら編集可能になった。

テンプレートの共有機能では、権限に応じたテンプレートの振り分けが可能になった。また、Now Platform上にあるデータを呼び出したり、加工したりすることが可能な「数式ビルダー」の機能も実装された。

このほか、Now Platform上で開発者リソースを探す際に使用する検索機能やチャットボット機能も強化されたという。

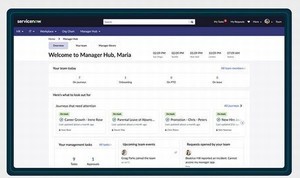

複数のアプリケーションと市民開発者の活動状況を横断的に管理できる「App Engine Management Center」の機能も強化された。同機能はNow Platformの1つ前のバージョンである「San Diego」で実装されたものだ、開発からデプロイ、本番稼動までのアプリ開発ライフサイクル全体におけるアプリの状態把握や、開発者ごとのアクセス権の設定などを単一のダッシュボード上で行えるようになった。

「市民開発が浸透すると、いくつのアプリケーションを開発していて、どういった要件リクエストが届いているか、どのような開発者が関わっているかといった状況把握が難しくなる。App Engine StudioとApp Engine Management Centerを組み合わせることで、市民開発の大規模展開がさらに容易になるだろう」と金井氏は述べた。