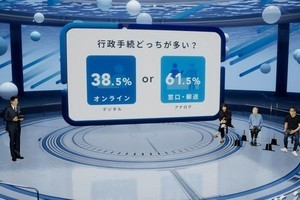

今年は10月2日と3日が「デジタルの日」だった。デジタル庁は10月2日に「デジタルの日」のオンラインイベントを開催。本稿では、同イベントで行われ、「どうなる!? 日本のデジタル社会」というテーマの座談会の模様を紹介する。

座談会の登壇者は、河野太郎デジタル大臣、Astar Network ファウンダーの渡辺創太氏、Public Meets Innovation代表理事/シェアリングエコノミー協会代表理事の石山アンジュ氏、中学生プログラマーの森谷頼安氏、ロボット・クリエーターの立崎乃衣氏だ。

最初の議題は「デジタル化で解決するべき社会問題は何か」だった。最初に意見を述べたのは渡辺氏だ。

「いっぱいあると思いますが、環境問題と労働生産性の低さを考えてみました。僕らの世代が一番に解かなければいけないのは環境問題だと思います。いわゆる敵がCO2なんですが、CO2は目に見えない。したがって、それを可視化することによって、いろんなユースケースができてくると思っています」

さらに、渡辺氏はCO2を可視化することによるユースケースとして、カーボン・クレジット、ブロックチェーンでトークン化してそれを自動取引することを挙げた。

労働生産性の低さについては、「今の仕事において、単純作業で10時間かかったものが5時間でできるようになるなど、工夫の余地があると思います。そうすると、ウェルビーイングという問題にいきつきますが、労働生産性を上げることで、人がより、自分のやりたいこと、人間らしい活動に時間を充てることができるのではないかと思います」と語った。

続いて、米国の中学校に通う森谷氏が、「僕が在籍しているアメリカの学校は、小学校から完全にデジタル化とペーパーレス化ができています。本当にメリットしか感じないので、河野大臣、ぜひ見に来てください」と話した。

森谷氏は、学校のデジタル化とペーパーレス化のメリットとして、「教科書もノートもないので、重くないし、持ち物の忘れ物もないこと」「、成績も毎日リアルタイムで点数が出るので、学習の振り返りをその日のうちに学ぶこと」「体調が悪くなっても、保健室や自宅からオンラインで授業に参加可能なこと」を挙げた。

そして、「社会の常識を身に付ける学校が紙文化では、生徒たちのデフォルトも紙になってしまうので、社会現場からデジタル化を急ぐ必要を感じていると」と、教育現場におけるデジタル化の重要性を訴えた。

学生の立崎氏も教育問題に関心があると述べた。「小学生のプログラミング、そして高校で情報の授業など、IT教育が必修になってきていますが、そもそも教育者へのIT教育が不十分だと感じています。それを解決するために、デジタルにあまり触れていない教育従事者が簡単にアクセスできて、情報を得たり学んだりできるプラットフォームがあったらいいのではと考えています」(同氏)

こうした教育現場のデジタル化に対する意見に対し、河野氏は次のように答えた。

「日本は教育分野が遅れていると思っていました。ぜひ森谷さん、オンラインで学校を見たいと思うので、ぜひカメラをつないでください。それともう1つ。教育に従事する人がデジタル化をわかってないと、教育がデジタル化できないというのも、おっしゃる通りだと思います。立崎さんがおっしゃたように、日本の教育のデジタル化進めていかなきゃいけないと思います」

最後に、石山氏がデジタル化で解決するべき社会問題として、ダイバーシティ&インクルージョンを挙げた。同氏が注目しているのが、デジタル社会における社会信用、個人の与信をどう作るかという点だ。

例えば、シェアリング・エコノミーとデジタル上のサービスの普及によって、多様な働き方が増加する一方で、そうしたデジタル・サービス上で働いている個人は金融の与信の審査に落ちてしまうという問題が起こっているそうだ。

石山氏は、「誰一人取り残さない社会を作っていくために、そして、多様な働き方を選ぶ方々が、デジタルの社会信用基盤を作っていくことによって、個人の信用を適切に評価されるような仕組みを、ぜひ作っていただきたいです」と語っていた。

こうした課題の解決策として、「官民共に手を結び、民間と行政がどのようにデータを連係していくかが、重要な議論になってくる」と、河野氏は話していた。