凸版印刷は10月6日、さまざまなプレイヤーとの共創によって、現実世界をバーチャル空間上に忠実に再現した「ミラーワールド」の構築に関するサービスを開発するべく立ち上げた共創プロジェクト「GEMINI Laboratory」について、プロジェクトの全容を紹介しつつ多彩な有識者が議論を行うキックオフイベントとして「GEMINI Laboratory Kickoff Event」を開催した。

本稿では、同イベントで行われた「Co-creating the Mirror World(ミラーワールドの共創)」というセッションの一部始終を紹介する。同セッションでは、GEMINI Laboratory PROJECT LEADの有馬慶氏とビジネスデザイン・リードの森智也氏が登壇し、同プロジェクトについて解説した。

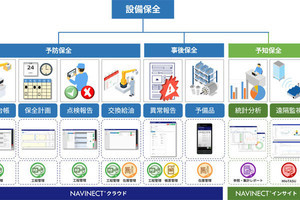

ミラーワールドとは、現実の都市や社会のすべてが1対1でデジタル化された世界を表現する用語で、名前の通り、実際の世界のすべてのものがデータ上にデジタルツインとして存在する様子を、鏡に映った虚像になぞらえて表現しているもの。

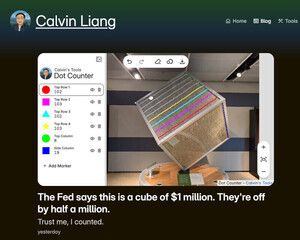

凸版印刷はこれまで、木目や石などのテクスチャ・質感を忠実に再現した高意匠の建装材を提供してきたというノウハウを生かし、ミラーワールドやメタバースをはじめとする仮想空間上にこれらの、テクスチャ・質感を実装できるデータベースの構築を推進しているという。

「プロジェクトの名前になっている『GEMINI』は、英語でふたご座という意味です。リアルとバーチャルが双子のように存在している様子と、私たちは宇宙が好きで、出会いのきっかけも宇宙だったというところから『ふたご座』という星座の名前を取っています」(有馬氏)

このミラーワールドは、まだ先行的な事例がほとんどなく、プロジェクトの始動までたくさんの困難があったという。

「ユーザーの気持ちを最優先に考えながら物事にあたらなくてはならないのに、先行事例がないため、どのような結果になるかを想像することがとても難しかったです。そのため、チームラボさんのような施設に研究に行って、近しい体験をすることでユーザーの気持ちを体験してきました」(森氏)

またそれ以外にも、3人の人物を主人公に置いた3つのストーリーを考えながら、どのような使い方ができるのか、またどのような効果を発揮できるのか、といったことも考えていたという。

それは植物研究者だったり、小さな子どものいる家庭だったり、サッカーが好きな女の子だったり、とさまざまな目線からこのプロジェクトのユーザーの気持ちの把握に努めていたようだ。

このセッションを締めくくる最後の言葉でも、以下のようにユーザーファーストである姿勢を強く語っていた。

「ミラーワールドのような先進的なものだと、その技術に目が行きがちです。しかし、どんな時でもユーザーがその先にいるということを忘れずに取り組むことが大切です」(森氏)

また、有馬氏は今後の展望について以下のように語っていた。

「未来の体験だからこそ『自分たちで体験しながら』『自分たちで手を動かしながら』ということを大切にプロジェクトを推進していきたいです」(有馬氏)