終わりを見せない新型コロナウイルス感染症の拡大。それに伴い、企業の新しい働き方への模索も続いている。完全なリモートワークを実現する企業もあれば、オフィス回帰に注力する企業もある。最近では、リモートワークをする人とオフィスに出社する人が混在して働くハイブリッドワーク型のワークスタイルも主流になりつつある。

しかし、ハイブリッドワークは従業員の選択肢が増える一方で、コミュニケーション不足や、生産性の低下などを引き起こす可能性がある。円滑なハイブリッドワークを実現するためのコツはあるのだろうか。

ビデオコミュニケーションプラットフォーム「Zoom」を提供する ZVC Japan 執行役員 パートナービジネス本部長の佐久間圭氏と、ビデオ会議室ソリューション「Zoom Rooms」の専任者である谷健次氏、「Zoom」の国内唯一の認定ディストリビューターであるSB C&S ICT事業本部 副事業本部長 守谷克己氏に話を聞いた。

半強制的なリモートワークから得た気づき

--そもそもハイブリッドワークって何ですか。

佐久間氏:2020年4月に発出された新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言を契機として、社会全体で半強制的にリモートワークが広がりました。

2年以上リモートワークを続けていると、リモートワークに必要なスキルが高まる一方で、「コミュニケーションが取りづらい」「生産性が落ちた」といったさまざまな課題が浮き彫りになってきました。

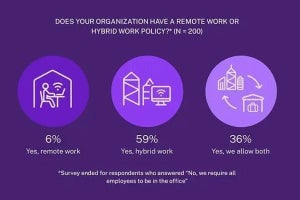

佐久間氏:そこで、オフィスやニューノーマルな働き方の在り方を見直し、リモートワークをする人と出社する人が混在する働き方を推奨する企業が増えてきました。この働き方が混在している環境自体が、一般的に“ハイブリッドワーク"と呼ばれています。

米国では、コロナ禍より以前から電話会議やテレビ会議が広く普及していたため、日本よりもハイブリッドワークの勤務スタイルが定着していますね。

--なぜ今、ハイブリッドワークは注目されているのでしょうか。

佐久間氏:それは、企業と個人の双方が、リモートワークのメリットに気づいた一方で、出社した方が効率がいいことがあることにも気がついたからです。

半ば強制的に開始したリモートワークが定着すると、リモートワークに向いている人・向いていない人、また、向いている職種・向いていない職種の両方が存在することを再認識するようになってきました。

苦渋の選択としてリモートワークを始めてみると、通勤時間や場所の制約がなくなったり、安全性や生産性が高まったり、企業からしてもコストが下がったりするなど、さまざまなメリットがあることに気づきました。新型コロナウイルス感染症が収束した後でも、リモートワークの利点を手放す企業は少ないでしょう。

一方で、リモートワークにデメリット、合わない人や職種があるこも事実です。在宅勤務だとオンオフの切り替えが難しいと感じたことがある人もいると思います。そこで、従業員に選択肢を与え、適材適所で働けるハイブリッドワークが注目されているのだと私は考えています。

ハイブリッドワークの落とし穴

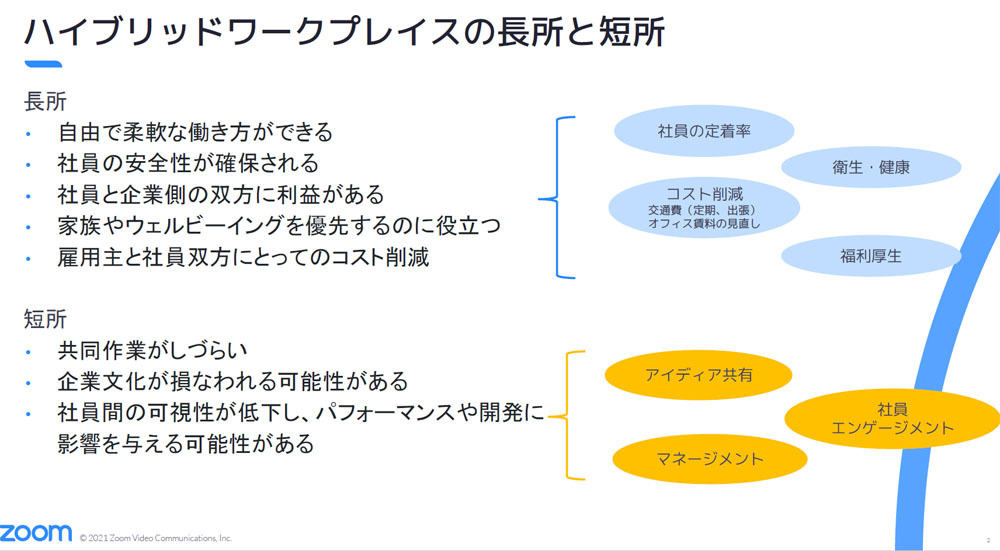

--ハイブリッドワークのメリットとデメリットを教えてください。

谷氏:いくつか挙げられますが、「コストの削減」と「社員の定着率向上」といった点は大きなメリットになると思います。

-

ZVC Japan Zoom Rooms 専任者 谷健次氏

谷氏:定期代や出張費などの交通費などが減り、オフィス賃料の見直しなども進むため、ハイブリッドワークは、雇用主と社員双方にとってのコスト削減につながります。 また、自由で柔軟な働き方ができるハイブリッドワークは、社員の定着率にも直結します。最近では「リモートワークができるかどうか」を転職する際の重要な条件としている人が増えてきていますので、ハイブリッドワークを採用することは、優秀な人材を見逃さないための施策にもなります。

一方で、デメリットももちろんあります。ハイブリッドワークをしていると、社員エンゲージメントが下がってしまうケースが多いです。オンライン上でのやり取りでは、雑談やアイデアの共有が減り、マネージメントもやりにくくなります。

また、オンラインとリアルが融合している環境のため、共同作業がしづらくなり、社員同士の可視性が低下し、パフォーマンスや開発に影響を与える可能性があります。その結果、企業文化が失われるといったことも考えられますね。

--なるほど。確かにリモートワークで「雑談が減った」という人をよく見かけます。

谷氏:そして、ハイブリッドワークの一番大きな問題は、リモートワークをしている人が情報格差に陥ってしまうことです。

例えば、コロナ禍になって、オフィスで行われている会議に数人がリモートから参加する状況を想像してみてください。このとき、リアルで参加している人は問題ありませんが、リモートからの参加者は、会議室からの参加者が全員映っておらず誰が話しているのか分からなかったり、全員PC持ち込みなのでハウリングが収まらず、何を喋っているのか分からなかったりして混乱してしまいます。

会議室全体が映らないので、参加者がよくわからず会議が進行していくケースや、本当の話者のカメラがオフといったケースもありますよね。ハイブリッドワークで従業員のエンゲージメントを下げず、生産性を落とさないためには、リモート参加者への配慮が必要不可欠です。

佐久間氏:リモート参加者が不利にならないためのルール作りや、雑談の機会を積極的に作ることも大事だと思います。

Zoomでは、社内のビデオ会議を行うとき、人数が多くなっても必ず画面をオンにして顔を出すようにしています。相手の顔が見えると話しやすい雰囲気になります。これもある意味、視覚という情報の格差をなくしています。

また、社員同士の仲間意識を醸成するために、雑談するためのノーアジェンダのミーティングを行っています。コロナ禍の影響で一度も会ったことがない新入社員同士のコミュニケーションを促進するといった取り組みにも注力しています。

円滑なハイブリッドワークを実現するためには?

--リモート参加者への配慮以外に、ハイブリッドワークを上手く行うコツはありますか?

谷氏:ITツールを活用することです。会議ソリューションに加え、円滑なハイブリッドワークを実現するオフィスソリューションを導入することをおすすめします。

例えば、Zoomが提供している「Zoom Rooms(ズームルームズ)」は、リモートとオフィスのシームレスな接続を実現します。Zoom Roomsは、さまざまなデバイスにZoomのライセンスを付与し、オフィスそのものを新しいものにするソリューションです。ワークプレイスの予約やデジタルサイネージによるオフィス状況の可視化、会議室予約ディスプレイなどなど、さまざまな機能があります。

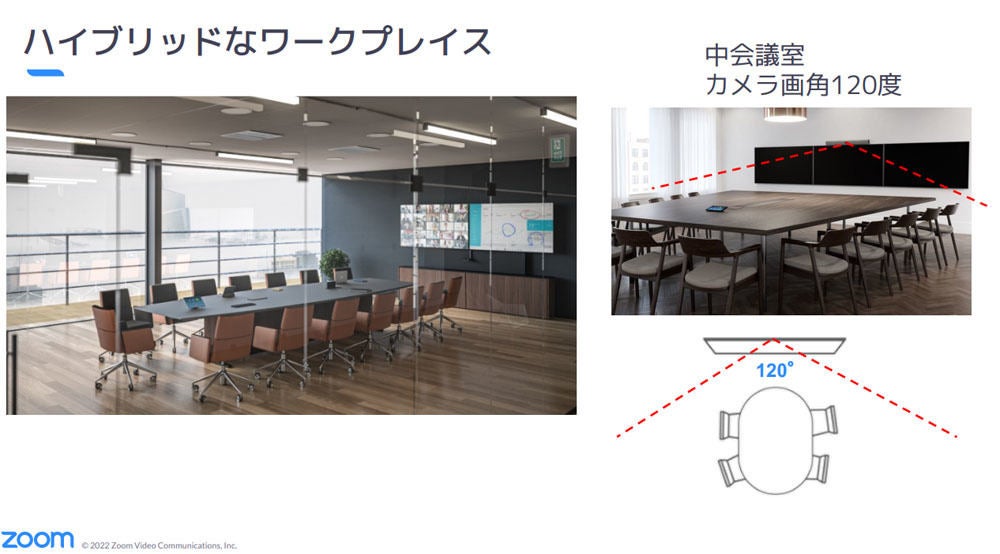

谷氏:先ほど問題提起したリアルとリモートの参加者が混合した会議の悩みも解決できます。大きな会議室全体が映る画角120度のカメラと、天井に取り付けるタイプのマイクなどを使用することで、リモートからの参加者は会議室全体が見渡すことができ、参加者全員の声を聞くことができます。

-

ハイブリッドワークプレイスの一例(中規模会議室)

谷氏:また、会議室全体の映像に加えて、参加者全員のアップ画面を別ストリームとして表示することができるため、参加者の表情が分かったり、今誰が話しているのかといった情報が明確になります。Zoom以外にも、マイクロソフトのMicrosoft TeamsやシスコのWebexなど、さまざまなビデオ会議ソリューションに対応している点も、お客様にウケています。

--Zoom Roomsはどのような業界で導入されていますか

谷氏:「Zoom」の国内唯一の認定ディストリビューターであるSB C&Sを通じてさまざまな業界に導入しています。完全フリーアドレス制を導入し、オープンスペースでの会議を行う企業が増えています。

また、金融業界では、窓口業務にこの会議ソリューションを導入して、オンラインで各種相談を受けている事例もあります。介護施設や病院でも導入実績があり、コミュニケーションツールとして幅広く使用されています。

守谷氏:SB C&Sが抱えているパートナー企業全国約1万2000社20拠点の販売網を活用し、さまざまな業界にZoom Roomsを販売しています。「Zoom Roomsを使うことでビジネスが加速する」ということを全国の顧客に広めていきたいと思っています。

-

SB C&S ICT事業本部 副事業本部長 守谷克己氏

守谷氏:また、SB C&Sは「Zoom Rooms」だけでなく、国内唯一のディストリビューターとしてオンライン会議システムの「Zoom Meeting」をはじめとしたすべてのZoomライセンスの提供が可能です。

今回紹介したZoom Roomsにはさまざまな対応機器がありますが、その主要製品も当社から一緒に届けられます。顧客の環境に合わせた最適なツールを活用することで、より効率的にビジネスを進められると考えています。

--ハイブリッドワークに適したITツールを活用することも重要なんですね。最後にハイブリッドワークに挑むためのマインドセットを教えてください。

佐久間氏:円滑なハイブリッドワークへの第一歩は、「出社する人が偉い」という思い込みを全部捨てることです。暗黙の了解で上司が「出社するべきだ」と圧をかけてくるような企業文化だと、人事評価や出世を気にしてリモートワークがしづらくなってしまう。

リモートワークでもきちんと仕事が出来ることに気づいたのであれば、情報格差が生まれないように工夫し、出社をしようがリモートワークをしようが平等に評価する必要があります。従業員に柔軟な選択肢を与える風土が必要になってくると思います。

それと同時に、「なぜ今日は出社するのか」「なぜ今日はリモートワークの方が効率がいいのか」といったことを、一回踏みとどまって考えることも重要です。選択肢があるのはいいことですが、なんとなく自分の勤務スタイルを決めていると、メリハリがなくなり、かえって生産性が下がってしまう恐れがあります。

今一度、どうして出社するのか、どうしてリモートワークをするのかといったことを自分に問いかけてみると良いと思います。