コロナ禍の2020年8月にローンチしたバーチャルオフィスツールのoVice。同ツールを使ってリモートワークを進めているという事例も少なくない。そのoViceの働き方はどのようなものだろうか。そして、リモートワークがうまくいくコツはあるのだろうか。同社の人事責任者の宮代隼弥氏に話を聞いた。

「oVice」を活用した働き方

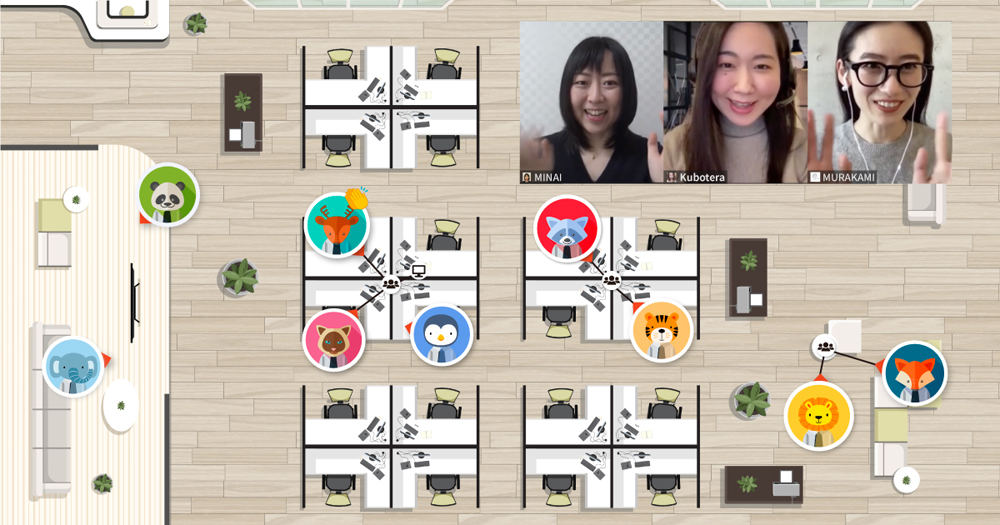

--oViceが提供するバーチャルオフィスツール「oVice」について教えてください。

宮代氏:oViceはバーチャルオフィスやイベントスペースのサービスですが、特徴は空間と距離の概念が実装されていること。誰かのアバターに近づくとその人の声が大きくなり、離れると遠く聞こえます。

このように、オフラインのコミュニケーション体験をオンライン上で提供できるようなサービスを目指しています。利用企業は2000社を超え、1日あたり6万人以上が利用しています。

--oViceの働き方について教えてください。

宮代氏:2020年8月にサービスをローンチし、ちょうど2年になります。社員数は100人以上になり、約3割が日本以外の国から働いています。日本にいる社員も、北海道から福岡までさまざまな場所から働いています。

ワーケーションをする社員も多いですね。われわれのミッションは、「人々の生活から物理的制約をなくす」で、まずは社員が体現しています。本社は石川県七尾市にあり、郵便物の管理などの事務業務をする担当者がおります。ただ、この担当者もずっと出社しているというわけではありません。

このようなことができるのは、われわれがフルリモートワークで、oViceを活用しているからです。oViceのほかコミュニケーションではSlack、タスク管理やコラボレーションではNotionも使っています。

10時~16時まではコアタイムとしてoVice上にいてコミュニケーションが取れるようにしてもらっていますが、どこまで厳しくやるかはチームにより異なります。また、営業担当はお客様との打ち合わせの時間が入りやすい“ゴールデンタイム”があります。その場合に時差があるところから働けるかとなると、必ずしもそうではありません。そのようなことから、国外で働いている社員はエンジニアなど、ゴールデンタイムがない職種が多いです。

リモートワークで生産性を下げないための風土や制度

--フルリモートではコミュニケーション、生産性が問題になることもあります。文化面で何か工夫していることはありますか。

宮代氏:oViceはそのような課題を解決するために開発したサービスです。ですが、ツールを導入するだけではうまくいきません。

カルチャー面では、コミュニケーションで2つの特徴があります。1つ目はサポーティブであること、2つ目は“ポップな人”と呼んでいるのですが、前向きな人が多いということです。この2つが、oViceにおいてコミュニケーションを円滑にする上での基盤になっています。

サポーティブな人とは、誰かが困っているときに助けることができる、想像力のある人のことを指します。リモートではこのサポーティブの重要性が増します。例えば、Slackに“ヘルプミー”チャンネルを立てているのですが、何かわからないことがあったときにここに書き込めば、5分もしないうちに誰かが反応します。

Slackで反応した後に、oVice上でその人のところに直接聞きにいくこともできます。このスピード感が、リモートがうまくいっているポイントだと分析しています。

2つ目の前向きさは、わからないことをわからないと言えること、そしてわからないという人を馬鹿にしないことにもつながっています。わからないことをオープンに言うことができ、それに対して周囲が誠実に返すというカルチャーがあります。

このようなカルチャーを維持するために、採用段階でコミュニケーションがわれわれのカルチャーとフィットするのかを見るようにしています。独自にコミュニケーションのフィット感を6段階で評価しており、フィット感が低い場合は採用に至りません。これにより、企業の成長とカルチャーの維持を両立できると考えています。

--働き方について、制度は設けていますか。

宮代氏:明確に言語化していないのですが、制度に近いものをいくつかご紹介します。

先ほどお話ししたように、oVice社員はどこで働いてもいいのですが、エンジニアなど一部の職種はある一定のグレードになると、給与がその国の適切な給与に変換されます。例えば、日本より物価の高い米国に住む場合、米国の適切な給与を受け取ることができます。

コミュニケーションでは、月に1回、「oVice Night」という懇親会を開催しています。二部構成で、一部ではCEOが登場したり、各チームが現在の取り組みを紹介したりします。二部は社員同士が交流する時間で、各テーブルに分かれて雑談したり、ゲームをしながら業務外の話をしたりしてもらうようにしています。これにより、横のつながりを作ってもらうという狙いがあります。

--oViceをどのように活用しているのでしょうか。

宮代氏:oViceは基本的に社員が出社する場所という位置付けです。フロアがいくつかあり、お客様とお話をするフロアもあれば、社員しか入れないフロアもあります。

採用でも活用しており、採用メタバースとして3フロアを設けています。会社の情報を知ってもらうために、われわれの世界観を伝えるコンテンツを用意しています。

このように、oViceは会議をするなどのバーチャルオフィス、お客様との商談の場、そして採用の場、と大きく3つの使い方をしています。リアルの不動産でできることはほぼバーチャル上で実現しているので、バーチャル不動産と考えるとわかりやすいかもしれません。

oViceが挑戦するハイブリッドワーク

--新型コロナの動向が見えにくい中で、オフィス回帰の動きもあります。御社は現在フルリモートとのことですが、ハイブリッドワークについてはどのように考えていますか。

宮代氏:oViceは、ハイブリッドワークがスタンダードになるというところにセンターピンを置いて、事業を推進しています。われわれのミッションはフルリモートの会社を増やしたいのではなく、場所の制約をなくすことです。

リモートに慣れた人が、週5日出社となると辛いと感じるでしょう。新しい働き方が求められており、それがハイブリッドワークだと思います。ハイブリッドワークならoViceという形で認知していただきたいと思っており、リアルとシームレスにつながるような技術開発を進めています。

われわれ自身もオフィスを持つ計画があります。新しいオフィスではビーコンを設置し、リアルのオフィスを移動するとoVice上の自分のアバターも動くというような、両方の世界が自然に融合される状況を作っていきたいと思っています。ハイブリッドワークがうまくいかないとすれば、その理由の1つが違和感にあると思います。そこにチャレンジしたいです。

ハイブリッドワークでは、オンラインで仕事をする人と、オフィスで仕事をする人の情報格差が指摘されます。その場にいた人だけが知っている情報があり、オンラインの人には共有されないといったことが聞かれますが、このような情報格差をなくすためにアドバイスはありますか。

宮代氏:「すべての情報をオープンにし、言語化すること」と「その情報に対して、誰もがアクセスできる環境を整えること、アクセスしやすいようにすること」――この2つを継続することです。

前者は、できていない企業が多いという印象を持っています。「面倒なのでドキュメントにしなかった」「ログを取っていない」などが原因だと思います。後者は、「会社のポータルなどにあまりアクセスしない」「アクセスしても使いにくい」という例は多いのではないでしょうか。

われわれは情報管理で使っているNotionの権限を全社員に付与しています。ドキュメントを変えたいときに、自分でできる状態が整備されています。何かあればログを取っておく、これは口を酸っぱくして伝えています。