東京工業大学(東工大)は9月20日、カナダD-Wave Systemsの量子アニーリングマシンを用いて物質中の欠陥の分布をシミュレートし、ノイズのない理想的な環境下での量子相転移の理論とほぼ完全に一致する結果を得ることに成功したと発表した。

同成果は、埼玉医科大学 医学部 教養教育の鈴木正准教授、東工大 国際先駆研究機構 量子コンピューティング研究拠点の西森秀稔特任教授に加え、D-Wave Systems、米・南カリフォルニア大学の研究者らも参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の物理学全般を扱う学術誌「Nature Physics」に掲載された。

当初は組み合わせ最適化問題に特化した、限定的な性能の量子コンピュータと考えられていた量子アニーリングマシンは、今ではその枠組みを超えて、量子現象の解明を目指す量子シミュレーターとしての応用が急速に進んでいる。これは、量子力学の原理に基づく物質の働きを量子デバイス上で再現することで、その性質を解明して物質の特性を理解するというものであり、その成果に基づく新規物質の開発を目指す取り組みでもあるという。

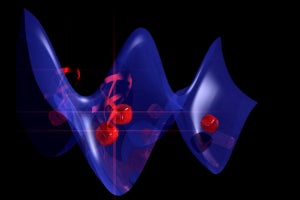

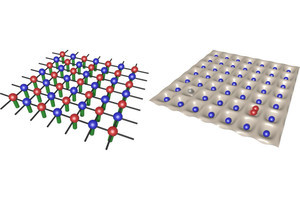

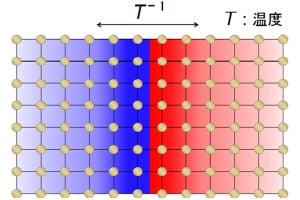

そうした中、研究チームは今回、1次元物質における量子相転移に伴う物質中の欠陥数の時間変化という課題について、量子アニーリングマシンによる量子シミュレーションを実施することにしたという。具体的には、2000個の量子ビットを1次元の線状に配置した人工量子系を量子アニーリングマシン上に実装して、実験時間を変えながらそこでの欠陥の数を測定するというものだという。

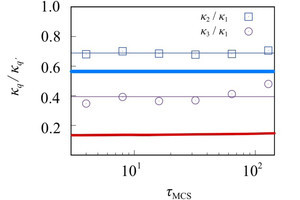

実際に量子シミュレーションが実施された結果、ノイズのない理想的な環境を想定した量子相転移の理論の予測とほぼ完全に一致したという。これは、数千個の量子ビットを有し、量子ビット間の接続が可変な大規模超伝導人工量子系を、ノイズの影響を排して量子力学の理論通りに動作させられることを示すものだという。

量子アニーリングマシンを用いた従来の量子シミュレーションでは、実行に1μs以上の時間が必要であったため、その間に熱雑音が混入し、純粋な量子力学理論とは十分には一致しないデータしか得られなかったとするが、今回の研究では、従来の1000分の1にあたる1ns程度という短い時間スケールで、2000個の超伝導量子ビットを同期的に動作させる高度なデバイス制御技術が開発されたことから、熱雑音の影響が現れる前に短時間で実験を遂行することで、量子力学に基づく量子相転移の理論の検証が可能となったという。

加えて、アナログデバイスである量子ビットの持つ誤差を精密に補正するキャリブレーション技術も開発され、データの信頼性を向上させたことも成功に寄与していると研究チームでは説明するほか、ノイズのない理想的な環境下における量子力学の理論が完成していて、実験による直接検証が可能な課題が選定されたことも、今回の成果に至った重要な要因だともしている。