ソフトバンクは8月24日、事情により長時間勤務が困難な人が週20時間未満から就業できる働き方「ショートタイムワーク」に関する記者説明会を開催した。

ショートタイムワークは、障がいなどの何らかの理由で長時間勤務が難しく働く機会を得られなかった人が、週20時間未満という短時間から就労できる働き方のこと。東京大学先端科学技術研究センターの近藤教授が提唱する超短時間雇用モデルをもとにソフトバンクが制度化したもので、同社では2016年からショートタイムワーク制度を導入している。

「がん闘病中の人や介護・子育て中の人、障害を抱える人など多様な人々が共に働ける環境がなかった」と、ソフトバンク CSR本部 CSR企画統括部 CSR企画部多様性推進課の横溝知美氏は、ショートタイムワーク制度の導入背景を語った。

短時間で働く選択肢が少ない日本の雇用形態

今の日本型雇用では、週40時間以上の労働が義務付けられており、職務定義がない。つまり、現状は長時間労働が可能で何でもできる人が求められがちな課題がある。社会制度の観点からも、障がい者は週20時間未満の雇用の場合、障がい者雇用率制度の対象にならない。

「何かしらの事情があり長時間勤務が困難な人は、短時間で働く選択肢が少ない。キャリアを始めたりリスタートしたりするチャンスが少ない」(横溝氏)

厚生労働省によると、全国の18~64歳の障がい者約352万人のうち、約58万人が週20時間以上勤務できる従業員として民間企業に雇用されている。つまり、短時間であれば働くことができる可能性がある人が約295万人もいる計算になる。障がい者以外にも、長時間勤務が困難な人を含めると、短時間で勤務できるショートタイムワーク制度は、とても需要があるといえる。

ショートワーカーは実際にどのように働いている?

ソフトバンクが運用するショートタイムワーク制度の仕組みはこうだ。まず、ショートタイムワークを行う人はショートタイムワーカーと呼ばれ、テレワークや出社などさまざまな勤務形態をとっている。

業務を行う際は、ショートタイムワーカーではない業務担当者が業務を明確にし、その業務の一部をショートタイムワーカーが実施する。業務内容は、データ入力や資料作成、情報収集、分析、各種企画などさまざまで、各人が特性や経験を生かして短い時間で働く。雇用形態はアルバイトになるので、それぞれが希望する勤務時間に柔軟に対応する。テレワーク時は、ウェブカメラで常時接続し、まさに業務担当者と共に働くといったイメージだ。

横溝氏は「ショートタイムワークの方針として、職務定義を行ってから職務に対して人を雇用する。さまざまなスキルをもっていなくても、シングルスキルで活躍できる」と説明した。

ソフトバンクのショートタイムワーカーの雇用状況をみてみると、20~50代の25名(障がいのある人17名、その他8名)が勤務している。勤務時間は週4~18時間とさまざまで、最長5年勤続している人もいるという。

具体的には、営業部門や技術部門、システム部門、人事総務部門など、さまざまな部門で活躍している。前述したように、契約関連や支払処理といった事務作業におとどまることなく、AI(人工知能)の教師データを作成する「アノテーション業務」のほか、翻訳や記事作成といった特定スキルを生かしている人材もいる。2021年度の総就業時間月平均(全ショートタイムワーカーの就業時間合計の月平均)は887時間だった。

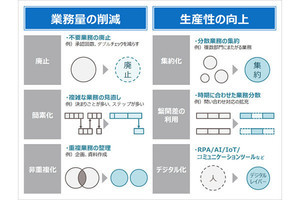

ショートタイムワークを円滑に進める工夫

同社がしているショートタイムワーク制度の工夫として「事例集の作成」がある。過去のさまざまな事例をシェアすることで、課題感を低くすることで、スムーズな雇用を後押ししているのだ。

また、受入部署にはショートタイムワーカーの日報を共有し、ショートタイムワーカーに対しては、相談フォームを運用したり、3カ月ごとの面談も実施したりしている。「受入部署とショートタイムワーカー、双方が安心して働ける環境を作っている」(横溝氏)という。

受入部署としては、生産性向上といった定量的な効果以外に、「障がい者への理解が深まる」、「社員のロイヤリティアップ」、「業務の仕分け能力の向上」などの定性的な効果もみられる。

ショートタイムワーカーとしても、就業の機会と収入が得られるだけでなく、「働けるという意識からの自身の獲得」や「仕事の経験によるスキルアップ」といったことにつながっているという。実際に勤務しているショートタイムワーカーからは、「開始時は仕事への恐怖心があったが、今では仕事ができる喜びを感じている」という声が上がっている。

横溝氏は「時間や場所、個人の状況に縛られず、誰もが自分らしく活躍できる環境をこれからもつくっていく」と語り、今後もショートタイムワーカーの対象範囲を拡大させていくとしていた。