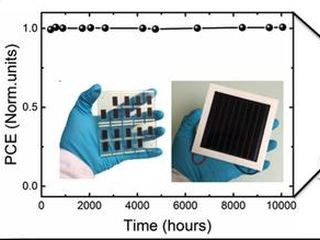

東京工業大学(東工大)は8月18日、「色素増感型光触媒」を絶縁体酸化物とポリマーにより修飾することで、太陽光エネルギーによって水から水素を製造する光触媒反応の効率を従来の約100倍高めることに成功し、太陽エネルギーの水素への変換効率0.12%、見かけの量子収率は4.1%(波長420nmでの値)を達成したと発表した。

同成果は、東工大 理学院 化学系の西岡駿太特任助教、同・北条航矢大学院生(研究当時)、同・前田和彦教授らの研究チームによるもの。詳細は、米国科学振興協会が刊行する「Science」系のオープンアクセスジャーナル「Science Advances」に掲載された。

太陽エネルギーを利用して水を水素と酸素に分解する光触媒反応において、太陽光に含まれる光の約半分を占める可視光を有効に活用することができれば、大量の水素エネルギーをクリーンに得ることが可能と考えられている。しかし、可視光はエネルギーが小さいため、通常の光触媒を用いた場合では水分解反応の速度が遅いという課題があった。

その解決策の1つとして、可視光を吸収する色素分子を光触媒表面に吸着し、色素が吸収した可視光エネルギーを利用する、色素増感型光触媒反応が研究されている。

そうした中、前田教授らがこれまでの研究で開発したのが、酸化物ナノシート光触媒「HCa2Nb3O10」に、色素分子としてルテニウム(Ru)錯体を吸着させた色素増感型の水素生成光触媒であり、この触媒を、酸化タングステン系の酸素生成光触媒と組み合わせた水分解反応系を構築。ヨウ素系電子伝達剤(I3-/I-)の存在下において、可視光により、水を水素と酸素に完全分解できることを確認済みとしている。

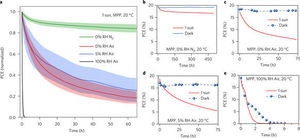

2種類の光触媒と電子伝達剤を利用するZスキーム型光触媒システムにおいて、電子伝達剤は酸素生成系により還元されると同時に水素生成系において酸化されることで、2種類の光触媒の間の電子伝達を担う。この反応系では、可視光によって励起された電子(e-)が水素生成に使われる前に、Ru色素や電子伝達剤と反応してしまう逆反応があり、それが水素生成効率の低下につながってしまっていたという。

前田教授らはこれまで、Ruとの逆反応を防ぐ手法を開発していたが、電子伝達剤との逆反応を防ぐ手法の開発には至っていなかったとする。