2023年10月から始まる適格請求書等保存方式(インボイス制度)は、あらゆる事業者のバックオフィス業務に影響を与える大きな法改正だ。一方で、そんなインボイス制度の導入こそが、業務改善の好機になるかもしれない。

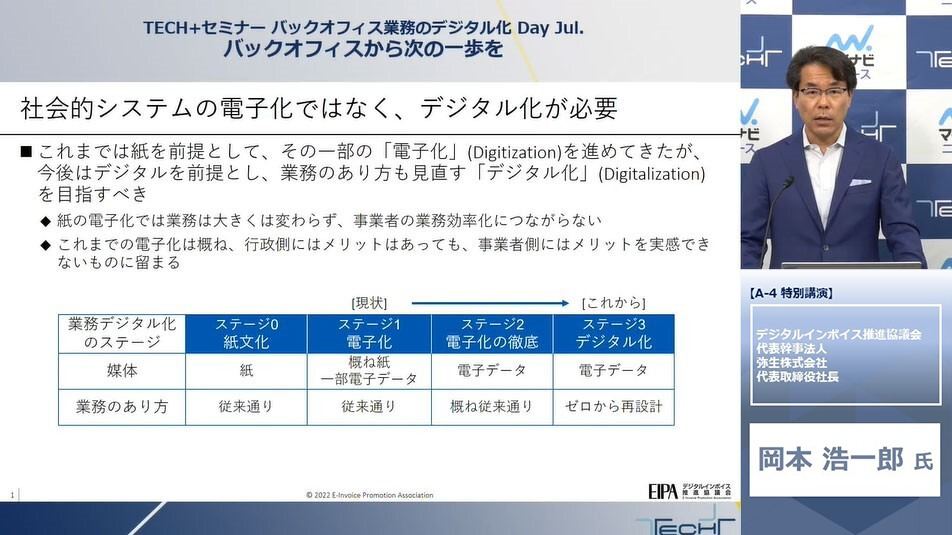

7月7日に開催された「TECH+セミナー バックオフィス業務のデジタル化 Day Jul. バックオフィスから次の一歩を」に登壇した、デジタルインボイス推進協議会 代表幹事法人で弥生 代表取締役社長の岡本浩一郎氏は、デジタルインボイスが事業者にもたらす業務効率化の可能性について語った。

日本は“電子化”ではなく“デジタル化”を目指すべき

「電子インボイスは聞いたことがあっても、デジタルインボイスはあまり聞かないかもしれません」(岡本氏)

同氏は講演冒頭、そのように述べた。電子とデジタル、一見すると似た言葉にも思えるし、事実よく耳にするのは「電子インボイス」の方だろう。しかし、岡本氏は意識して「デジタルインボイス」という言葉を用いており、デジタルという表現にこだわっているという。

その理由は、「社会システムには、電子化ではなくデジタル化こそが必要」(岡本氏)だと考えているからだ。

岡本氏が言う「電子化」とは、紙が前提で、あくまで紙を電子データに置き換えることを指す。例えば、確定申告や年末調整は、すでに「電子化」されている業務である 。

「多くの業務は戦後、コンピュータがない時代に生まれたものです。だからこそ、紙で成り立つように組み立てられました。時代とともにコンピュータが使用されるようになり、電子化が進んできましたが、あくまでも紙を前提とした電子化に留まっていました」(岡本氏)

一方で、岡本氏が言う「デジタル化」とは、単純に紙を電子データに置き換えるのではなく、業務の在り方そのものを見直すことを指す。すなわち、デジタルを前提として業務を再設計することということだ。

-

業務デジタル化のステージ

こうしたデジタル化は大企業だけに必要なものであり、中小企業には関係ないと思われるかもしれないが、そうではない。「むしろ、中小企業こそデジタル化が必要」と岡本氏は続ける。

その理由は、昨今の社会情勢にある。少子高齢化が進む日本では、労働力人口の減少は避けられない未来であり、このままでは国全体の経済が落ち込むと予想されている。特に打撃を受けるのは、もともと従業員数が少なく、人手不足に悩んでいる中小企業だ。大企業よりも中小企業の方が、労働力人口の減少の影響をより早く、強く受けるのである。そんな未来を避けるには、1人あたりの生産性を大きく向上することが不可欠となる。だからこそ、岡本氏は「中小企業こそ、デジタル化による生産性向上を目指さなくてはならない」と主張するのだ。

すでに、海外ではデジタル化による業務効率化の動きが加速していると岡本氏は説明する。シンガポールやオーストラリアではデジタルインボイスへの取り組みが始まっており、国を挙げて普及を目指しているという。

デジタルインボイスについて知るためには、まずは弥生が代表幹事法人を務める「EIPA(エイパ)」について知る必要がある。

デジタルインボイス導入を機に業務改革を進めよ!

EIPAとは、E-Invoice Promotion Association(デジタルインボイス推進協議会)の略称だ。

2020年7月に発足した当会は、デジタルインボイスの標準仕様を策定・実証、普及促進させることが設立時の目的だ。2021年9月にデジタル庁が発足した後は、その主体が国に移り、EIPAは民間の立場から支援と協力を行っている。

EIPAが目指すのは、「法令改正対応」と「業務のデジタル化」の2つである。

法令改正とは、言うまでもなくインボイス制度のこと。2023年10月にスタートすることが決定しており、以降は仕入税額控除の要件が変更になる。それに伴い、事業者は要件が明確に記載された「適格請求書」を保存することが求められている。

こうした大きな法令改正を受けて、重要度を増すのがデジタルインボイスである。これまでよりも業務プロセスが煩雑になる中で、従来通り紙を中心とした業務を行っていては、生産性の低下を招きかねないからだ。

そして、デジタルインボイスにより実現するのが、EIPAが目指す「業務のデジタル化」である。

効率化できる例として岡本氏が挙げるのが請求書の仕様である。

「日本の多くの企業では、複数の納品書を合算した請求書を、月末などのタイミングで作成する合算請求書方式を採用しています。実は、この合算請求書はグローバルで見ると特殊なケースです。海外では、納品後速やかに請求書を作成する都度請求書方式が主流になっています」(岡本氏)

合算請求書と都度請求書には、それぞれメリットとデメリットがある。月末に合算請求書を作成するメリットは、手作業を集約できることや、郵送費用の削減である。一方で、業務をリアルタイムに処理する効率性を考えると、案件が終わってすぐに請求書を発行し、処理を済ませる都度請求書方式の方がメリットは大きい。

ここでポイントになるのが、合算請求書は人手をかけアナログで処理することのデメリットをカバーするやり方であるということだ。つまり、請求書がデジタル化され、郵送費用が不要になり、人手ではなく機械で処理できるのであれば、都度請求書方式を採用した方が良いということになる。

「デジタルインボイスは現在の日本の商慣習に合わせて合算請求書に対応する方針ですが 、デジタルを前提にすることで、中長期的には合算請求書から都度請求書にシフトしていくと思われます」(岡本氏)

このように、デジタルを前提とした業務改革がデジタルインボイスの導入を契機に進むのではないかと岡本氏は期待を寄せている。

加えて、注目したいのがデジタルインボイスによる業務効率化を強力に推進する「Peppol(Pan European Public Procurement Online)」である。

Peppolとは、電子文書をネットワーク上でやりとりするための「文書仕様」「運用ルール」「ネットワーク」の国際規格であり、海外ではこのPeppolをベースとしたデジタル経済圏の構築が進みつつある。現在、日本でもデジタル庁が主体となり進める本取り組みにEIPAが連携し、Peppolに準拠した標準仕様の策定を進めているという。「デジタルインボイスの導入を機に、請求から支払い、入金消込までの一気通貫を目指す」と岡本氏は展望を語る。