2019年4月10日、国際協力プロジェクト「イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)」が発表した一枚の画像が世界を揺るがした。真っ暗な宇宙に浮かぶ、明るく輝くドーナツのようなリング。謎に包まれた天体「ブラックホール」の存在を直接的に示す、史上初の画像とされた。

しかし、国立天文台の三好真(みよし・まこと)助教などの研究チームは2022年6月30日、その成果に待ったをかけた。EHTの観測データを独立に解析したところ、リング状の構造が現れないことが判明。EHTチームの解析方法には間違いがあり、本来データに含まれていないはずのリング構造が現れてしまったのではと指摘している。

研究成果は、米国の天体物理学専門誌『アストロフィジカル・ジャーナル』に2022年6月30日付けで掲載された。

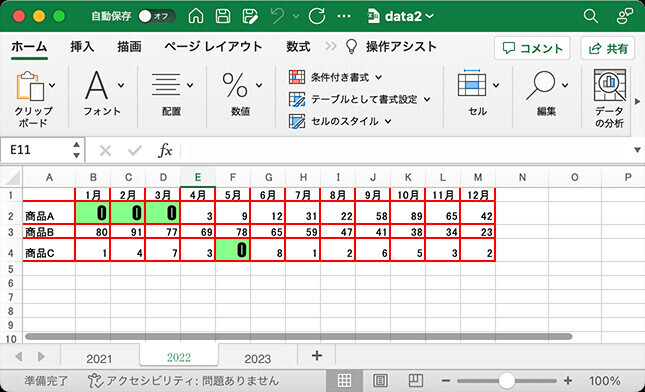

-

国立天文台の三好真助教などの研究チームが解析した、M87中心の画像。EHTのチームが解析した画像とは異なり、明るく輝くドーナツのようなリング状の構造、つまりブラックホールの存在を示す構造がない。また、左上の図で示すブラックホール周辺の拡大図では、「コア構造」(中央下寄りの赤い円形部分)と「ノット構造」(中央右と右下のやや縦長な部分)が見られる。広域の図では、画像の右上に向かって伸びるジェット構造が見られる。なお、右端の赤い点はリアルな存在ではなく、画像を構築する手法によって引き起こされたものだという (C) Miyoshi et al.

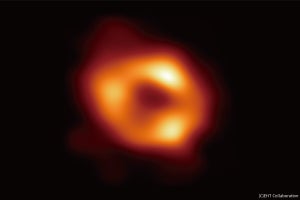

楕円銀河M87中心の巨大ブラックホールの画像

イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)は、ブラックホールの画像を撮影することを目標とした国際協力プロジェクトで、超長基線電波干渉法(VLBI)という技術を使い、世界各地にある8つの電波望遠鏡を組み合わせ、擬似的に地球規模の電波望遠鏡を作り出して観測を行っている。

EHTを運用する研究チーム、EHTコラボレーション(EHTC)は2017年に、EHTを使って、地球から約5500万光年の距離にある楕円銀河M87の中心の巨大ブラックホールを観測。約2年かけて解析を行い、2019年4月10日にその画像を公開した。

このとき公開された画像には、リング状の明るく輝くドーナツのようなものが写っている。ブラックホールはとても重力が強く、光も電波も出てくることができないので、そのまま写真に写すことはできない。そこでEHTは、ブラックホールがもつ特徴を写すことで、ブラックホールを存在として浮かび上がらせ、撮影している。

ブラックホールに吸い込まれていく物質は、ブラックホールの周囲に円盤状の「降着円盤」という構造を作る。ブラックホールに引かれて降着円盤に落下してきた物質は、そのエネルギーを熱に変えることから、円盤は非常に高温になり、X線や可視光、電波などさまざまな電磁波が発せられる。

ブラックホールは球のような形をしていると考えられているため、こうした光はブラックホールを取り囲むようになり、そしてある距離まで近づくと、ブラックホールに吸い込まれていく。これにより、ブラックホールの周囲に明るく輝くリング状の構造が現れる一方で、ある範囲からは光がやってこない「影」となり、暗い領域として現れる。この暗い領域を「ブラックホール・シャドウ」と呼ぶ。

ドーナツのような画像はこのように生まれたもので、かねてよりこのように写るだろうと理論的に予測されていた姿とそっくりだった。そのため、史上初めてブラックホールの存在を直接的に捉えたものだとされたのである。

-

EHTコラボレーションが公開した、M87中心の画像。リング状の構造と中央の暗くなった領域があるドーナツのような姿をしており、これがブラックホールの存在を示す直接的な証拠と考えられている (C) EHT Collaboration

EHTCはさまざまな間違いを犯した?

EHTのようなVLBIの観測で得られるのは、デジカメのような画像そのものではなく、電波観測データであるため、それを画像にするために逆フーリエ変換という数学的な処理を行う必要がある。さらに、EHTの観測データは望遠鏡の位置などの都合で歯抜けがあるため、そのままでは元の画像を復元することができない。そこで、何らかの仮定を加えることで画像を再構成する必要がある。この一連の操作を「画像化」と呼ぶ。

もしその仮定が間違っていたり、再構成した画像の検証がしっかりできていなかったりといった不備があれば、“復元”ではなく、元の姿とはまったく異なる偽の画像を創り出してしまう危険もある。

そのためEHTCは、M87の中心にある巨大ブラックホールの画像では2年、その後公開された天の川銀河中心の巨大ブラックホールの画像では5年の歳月をかけ、研究や検証を重ねたうえで画像を公開した。

このEHTの観測データと、EHTCが画像化に使った解析手法は、世界に広く公開されており、EHTC以外の研究者が独立に再解析し、研究成果の検証ができるようになっている。

こうした中、国立天文台の三好真助教、理化学研究所の加藤成晃(かとう・よしあき)研究員(研究当時)、神戸大学の牧野淳一郎(まきの・じゅんいちろう)教授で構成される研究チームも独立に解析。その結果、EHTが示したリング状の構造が現れないことが判明したという。

三好氏らのチームはまず、EHTCの解析にはいくつかの間違いがあったと指摘する。

まず、EHTCは解析において128マイクロ秒角以下という非常に狭い視野設定を行っているという。通常であればもっと広い範囲を設定して解析すべきところ、最初に狭い範囲に限定し、その中で像を作ってしまっているとした。

三好氏は「とくにEHTCが採用した解析方法で顕著なのですが、本当は広い範囲に像があるのに、それより狭い範囲を設定して解析してしまうと、その狭い視野範囲の中でなんとか元のデータと整合性のある画像を作ろうとがんばってしまうのです」と語る。

また、EHTは参加した望遠鏡が少なく、データに偏りが生じているとも指摘。具体的には、約40マイクロ秒角(1秒角の2万5000分の1)の構造を再現するために必要なデータが、それ以外の大きさの構造に対応するデータに比べて少ないという。

三好氏は、「EHTの観測データは、『これくらいの大きさのものがどれくらいの強さで存在するか』ということを示す空間フーリエ成分の中で、約40マイクロ秒角のデータが欠如しています。つまり、EHTでM87を観測すると、約40マイクロ秒角の空間フーリエ成分があまり撮れないのです。それを間違って解析し、誤って天体像としてしまうと、約40マイクロ秒角のリング像が出てきてしまいます」と語る。

「そして実際に、EHTCが示しているM87の像の差し渡しは42マイクロ秒角であり、一致しています」。

つまり、EHTがもつ癖によってデータが欠けている部分があるせいで、本来はない構造が現れやすくなるというバイアスがかかり、さらに視野を狭く設定したことでその度合いがより強まった結果、本来はデータにないはずのリング状の構造が画像として現れてしまったのでは、としている。三好氏らはまた、EHTCの手法とは異なるものの、間違った手順で解析をした結果、同じようなリング状の構造が出てくることが判明。「EHTCも結果的に同じような間違った解析を行ってしまったのでは」としている。

三好氏はまた、EHTCが公開した画像について、「従来の観測から、M87中心の巨大ブラックホールにはジェット構造(ブラックホールのすぐそばにある物質の一部が、宇宙空間に超高速で噴出するように飛んでいく現象)があるが、それが写っていない」とも指摘。さらに「EHTCの画像が示す最大輝度は60億度だが、これは従来の観測、研究から見積もられていた輝度の3分の1と暗い」、「結果の像の示す電波強度が、観測データのそれの半分程度しか再現されない」とも指摘している。