東北大学、北海道大学(北大)、東京大学(東大)、産業技術総合研究所(産総研)の4者は5月12日、先行研究で発見した、通常の水と混ざり合わない高密度な未知の水(高密度水)に続いて、新たに一般的な氷(氷Ih)と水の界面に低密度な未知の水(低密度水)ができることを発見し、この2種類の未知の水の流れやすさを示す物性値(表面張力と粘性の比で表される特徴的速度)を決定することにも成功したことを発表した。

同成果は、東北大 多元物質科学研究所の新家寛正助教、北大 低温科学研究所の木村勇気准教授、東大大学院 総合文化研究科 広域科学専攻/附属先進科学研究機構の羽馬哲也准教授、産総研 環境創生研究部門の灘浩樹研究グループ長らの共同研究チームによるもの。詳細は、米化学会が刊行する物理化学に関する全般を扱う学術誌「The Journal of Physical Chemistry Letters」に掲載された。

水は身近な液体ながら、ほかの液体と比べて特異な性質を示すことが知られている。しかし、なぜそうした特異な性質を持つのか、その理由はいまだに完全には解明されていない。

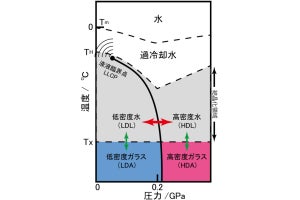

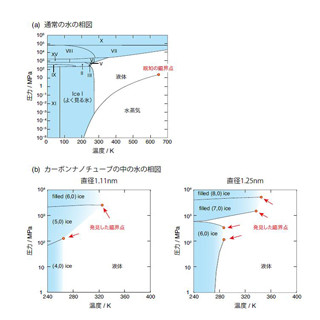

その特異な物性を説明するため、水が2種類の構造の異なる低密度液体(LDL)と高密度液体(HDL)へ分離するという仮説がこれまでに提唱されてきた。この仮説では、水の分離が起こる温度圧力条件に向かって水の物性が発散すると解釈することで、水の特異な性質を説明している。

これは、もし物性の発散が起こる温度圧力条件で水の分離を直接観察することができれば、仮説を実証できることを意味するが、実際にはこの分離は、水が瞬間的に凍ってしまうような低温高圧の条件で起こると考えられているため、その直接観察は困難とされてきた。そのため、水の特異物性の原因解明は行き詰まっており、今日では水の構造に関する研究が重要視されているという。

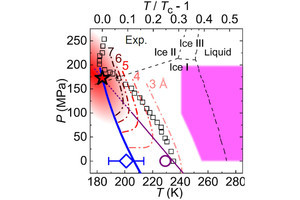

研究チームはこれまでの研究で、アンビル型高圧発生装置を用いて、水よりも高密度な高圧氷と水との界面に通常の水とは混ざり合わない高密度水ができることを光学顕微鏡その場観察で発見している。それを踏まえ、今回の研究では、氷Ihと水の界面の光学顕微鏡その場観察を試みることにしたという。

北大 低温科学研究所にある低温室内(-10℃)にアンビル型高圧発生装置と観察用の微分干渉顕微鏡が設置され、水が107MPa(1056気圧)以上の低温高圧の条件に置かれた。この水を減圧することで氷Ihの結晶を作り、その成長と融解の過程を顕微鏡でその場観察が行われた。

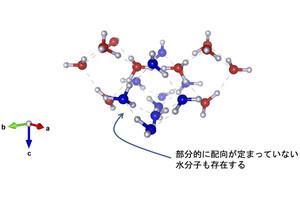

その結果、減圧により成長する氷Ihと水の界面を詳細に観察することで、周囲の水に対してはっきりとした界面を持ち、周囲の水から分離した液体の膜や微小な液滴ができていることが判明したという。