理化学研究所(理研)、神戸大学、生理学研究所(生理研)の3者は、腸細胞を新陳代謝させる分子機構として、従来の細胞死の概念を更新すると同時に、腸の恒常性維持に関する従来の定説を覆す、これまでに知られていなかった新しいタイプの細胞死を発見し、「エレボーシス(暗黒の細胞死)」と命名したことを発表した。

同成果は、理研 生命機能科学研究センター 動的恒常性研究チームのユ・サガンチームリーダー(理研 開拓研究本部 Yoo生理遺伝学研究室 主任研究員、神戸大大学院 医学研究科 客員准教授兼任)、同・高野智美テクニカルスタッフI(Yoo生理遺伝学研究室 特別技術員兼任)、同・池川優子大学院生リサーチ・アソシエイト、同・岡田守弘研究員(Yoo生理遺伝学研究室 研究員兼任)、Yoo生理遺伝学研究室のハンナ・シエシエルスキー 国際プログラム・アソシエイト(現・神戸大大学院 医学研究科 大学院生)、同・西田弘特別研究員(現・米・ハーバード大学 研究員)、同・福原彩研修生(研究当時)、生理学研究所の古瀬幹夫教授、同・大谷哲久助教、群馬大学 生体調節研究所 個体代謝生理学分野の西村隆史教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米オンライン科学誌「PLOS ONE」系の生物学全般を扱う学術誌「PLOS Biology」に掲載された。

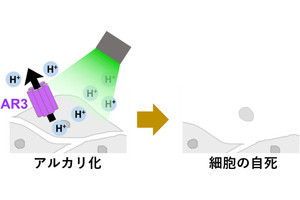

ターンオーバーは、老化したり障害を受けた細胞などが細胞死を迎え、新しい細胞に置き換わることであり、さまざまな動物種において、組織の機能・形態の恒常性維持に重要な役割を果たしている。皮膚などと並んで新陳代謝の活発な腸においては、“細胞の自殺”と呼ばれる「アポトーシス」を起こした細胞が腸の管腔側(内側)に抜けていくことで、細胞が置き換わるとするのが従来の定説だった。

しかし、それに対して疑問を持った研究チームは、ショウジョウバエの腸をモデルとして、この定説が正しいのかどうかを調べることにしたという。

今回の研究ではまず、腸細胞のターンオーバーを制御すると考えられてきたアポトーシスを止める操作が行われ、それが腸の恒常性維持に影響するのかどうかが調べられた。その結果、定説とは異なり、アポトーシスを止めた場合でも、腸の恒常性維持にはまったく影響しないことが判明したという。

これは、アポトーシス以外の原因で腸細胞が恒常的に死ぬ仕組みを供えているということを示唆するものであり、その探索が進められた結果、タンパク質「アンギオテンシン変換酵素」(Ance)が腸の管腔側の腸細胞の一部で発現することが見出されたという。