理化学研究所(理研)は4月20日、雄マウスが父親となり子育て(養育行動)を始める際の脳神経回路の変化を解明し、オキシトシンが鍵を握っていることが示されたと発表した。

同成果は、理研 生命機能科学研究センター(BDR)比較コネクトミクス研究チームの稲田健吾基礎科学特別研究員、同・宮道和成チームリーダー、同・萩原光恵テクニカルスタッフ、同・辻本 和子テクニカルスタッフ(研究当時)、理研 BDR 生体モデル開発チームの清成寛チームリーダー、同・阿部高也技師、群馬大学 医学部の平井宏和教授、今野歩講師らの共同研究チームによるもの。詳細は、神経科学とその関連分野全般を扱う学術誌「Neuron」に掲載された。

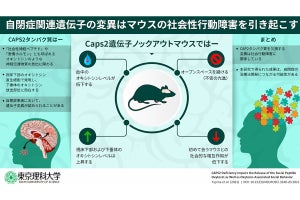

独身の雄マウスは、他者の仔マウスに対して攻撃的だが、パートナーの雌マウスと同居して出産(父親になる時期)が近づくと、その攻撃性がなくなり、他者の仔に対してすら養育行動を示すようになることが知られているが、このようなライフステージの変化に伴う雄の行動の変化が脳においてどのように制御されているのかは、良く分かっていなかったという。

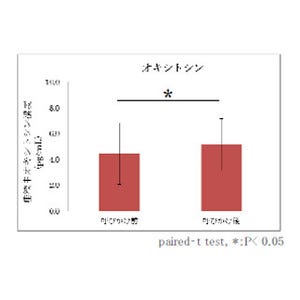

そこで研究チームは今回、脳の神経細胞の接続の仕方そのものが父親マウスにおいて変化しているのではないかと考察。“愛情ホルモン”として知られる神経ホルモン物質「オキシトシン」は、マウスでも雌に対して出産や授乳、そして養育行動を促進させる働きを持つことが知られていたが、雄の養育行動における同物質の機能はこれまで不明であり、その調査が行われた。

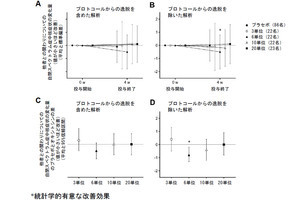

父親マウスの脳内でオキシトシンが分泌されない場合、どうなるのかをコンディショナルノックアウト(CKO)雄マウスを作製し、雌マウスの妊娠中から出産5日後までパートナー(雌)と同居させ、「CKO父親マウス」としたところ、正常な父親マウスに対し、CKO父親マウスは養育行動を示す割合が低下し、仔を無視するようになったという。

また、オキシトシンを分泌させると、交尾未経験の雄マウスであっても養育行動を示すことが推測されたことから、そうした雄マウスのオキシトシン神経細胞を人為的に活性化したところ、仔を攻撃しないようになり、養育行動も見せるようになることが観察されたとする。