東北大学は、観測データと気候シミュレーション実験を用いて「ラニーニャ現象」時における冬季の気候を解析した結果、ラニーニャ現象の1年目の冬では、日本は寒冷化するものの、2年目では平年並みになることを解明し、この違いは熱帯西部太平洋の海面水温に起因することを指摘したと発表した。

同成果は、東北大大学院 理学研究科の西平楽大学院生、同・杉本周作准教授らの研究チームによるもの。詳細は、地球科学とその関連分野を扱う学術誌「Geophysical Research Letters」に掲載された。

エルニーニョ/ラニーニャ現象は、熱帯太平洋の海面水温が数年規模で変動し、中・高緯度の気圧分布や降水量を変え、日本を含めた世界中の気候に影響を及ぼすことが知られている。影響の強い日本では、一般的に「エルニーニョ現象時は暖冬、ラニーニャ現象時は寒冬になる」と考えられてきたが、近年、ラニーニャ現象はエルニーニョ現象とは異なり、複数年に渡って継続することが報告され始めており、ラニーニャ現象の1年目と2年目で、日本を含む世界の気候への影響が異なることが予想されるようになってきたという。

-

(上)左はエルニーニョ現象の発生した1997年11月の、右はラニーニャ現象が発生した1998年12月の月平均海面水温の平年差。データはヨーロッパ中期予報センター(ECMWF)の提供するERA5の海面水温データセットが使用された。(下)東太平洋(120°-170°W,5°S-5°N)における、冬の海面水温の平年差の時系列。赤点はラニーニャ現象が発生した1年目の年、青点が2年目の冬を表す。データはアメリカ海洋大気庁(NOAA)の提供するOceanic Niño Index(ONI)が使用された (出所:プレスリリースPDF)

こうした背景のもと研究チームは今回、最近70年間の冬の観測データと大気再解析データを用いて統計解析を実施。その結果、ラニーニャ現象が発生して最初の冬(1年目)とその翌冬(2年目)では、日本と北米大陸において気候が大きく変わることが判明したという。

-

ラニーニャ現象時の1年目と2年目の冬の海面水温の平年差。平年は、1981年~2010年の30年間の冬季平均で定義された。黒線は、有意水準5%が表されている。データはECMWFのERA5の海面水温データセットが使用された (出所:プレスリリースPDF)

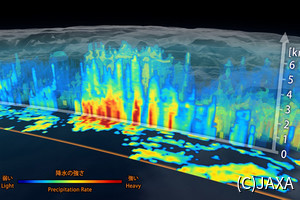

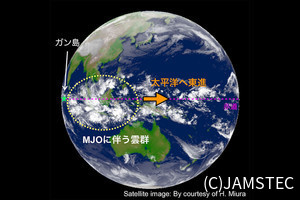

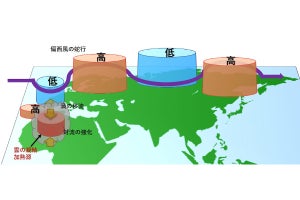

ラニーニャ現象の最初の冬では、太平洋東部赤道域での海面水温の低下に加え、熱帯北西太平洋で海面水温が顕著に上昇し、上空で大気対流活動が活発になることが同定され、この対流活動の遠隔影響により日本付近は低気圧に覆われ、大陸からの寒気流入が促進されることで、気温が平年に比べて約0.4℃低下することが判明したという。

-

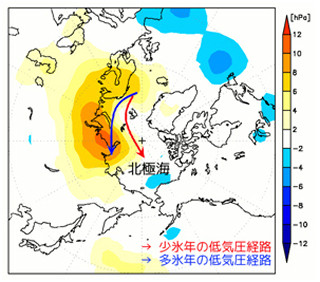

(上)ラニーニャ現象時の1年目と2年目の200hPa面高度。ベクトルは定在ロスビー波の伝播を診断する波活動度フラックスが、黒線は有意水準5%が表されている。(下)同じく地表気温の平年差。データはECMWFのERA5再解析データセットが使用された (出所:プレスリリースPDF)

一方、2年目のラニーニャ現象では、熱帯北西太平洋の海面水温は平年程度になり、これに伴い前年の冬に日本を覆っていた低気圧が太平洋中央部に東偏することで日本は平年並みの気温になることが見出されたとするほか、この気圧分布変化の影響は北米大陸にもおよび、2年目ほどカナダ・アメリカ合衆国の冬は寒冷化することも確かめられたという。

なお今回の研究においては、データ解析から見出された日本や北米大陸の気候に対する熱帯北西太平洋の大気海洋場の重要性は、大気モデルを用いた気候シミュレーションを通じてその妥当性を検証することに成功したともしている。

2022年は、2020年夏に発生したラニーニャ現象が継続しているという。1年目の冬の最盛期(2020年12月~2021年1月)では日本は寒くなり、1月上旬の平均気温は北日本で36年ぶり、西日本で35年ぶりの低温となったほか、西日本の日本海側諸都市の多くで観測史上トップクラスの積雪量が記録されたものの、2年目の冬の最盛期(2021年12月~2022年1月)では、日本の多くの地点で前年より寒さが和らいだことが確認されており、北日本や西日本の日本海側の都市では平年より暖かくなり、今回の研究成果と整合が取れる結果となっているという。

-

。(左)2020年12月・2021年1月。(右)2021年12月・2022年1月。データは気象庁のAMeDASが使用された、平年値は1991年~2020年の30年間の平均 (出所:プレスリリースPDF)

これまでラニーニャ現象が発生すると日本は寒冬になると考えられてきたが、今回の研究はそのような概念に対し一石を投じる成果であるといえると研究チームでは説明しており、今後の気候予測の新たな指針を与えるものになるとしている。

また、将来の気候においては、今回の研究で着目された赤道の海面水温変動に起因する気候の遠隔応答の物理機構も変化することが予見されるとしており、今回の研究成果が、日本を含む多くの国の気候予測の向上に貢献することを期待するとしている。