量子科学技術研究開発機構(量研機構)、東京大学(東大)、日本原子力研究開発機構(JAEA)の3者は3月31日、イオンビームを照射することで、欠陥構造を導入した炭素材料に、ナノオーダーの白金(Pt)微粒子を保持させる新手法を用いることで、燃料電池自動車(FCV)用の「固体高分子形燃料電池」(PEFC)の触媒性能を従来比で2倍以上向上させることに成功したと発表した。

同成果は、量研機構 量子ビーム科学部門 高崎量子応用研究所の八巻徹也次長・プロジェクトリーダー、同・山本春也上席研究員、同・木全哲也実習生(現・協力研究員)、東大大学院 工学系研究科の毛偉助教(現・特任研究員)、同・寺井隆幸教授(現・名誉教授)、JAEAの松村大樹研究主幹、同・下山巖研究主幹らの共同研究チームによるもの。詳細は、「Physical Review Materials」に掲載された。

カーボンニュートラルの実現に向け、水素エネルギーの活用が期待されている。中でも、水素を燃料とするPEFCは、すでに市販FCVの動力源として利用されているが、高価格なことが課題となっており、低価格化による普及促進が求められている。

PEFCが高価な理由は、水素極と酸素極に貴金属であるPt微粒子を触媒として用いる必要があるためで、特に、酸素極における還元反応が水素極の酸化反応に比べて速度が遅いため、大量のPtが使用されていることが低価格化を妨げる要因となっており、PEFCの価格を下げるために、高い酸素還元反応(ORR)活性と耐久性を有するPt触媒を開発し、Ptの使用量を削減する必要があるとされている。

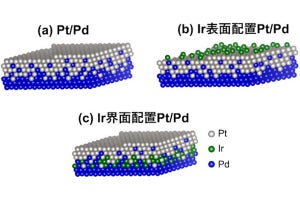

そうした中、FCVの本格的普及に向け、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が策定した燃料電池・水素技術開発ロードマップを参考に、「ORR活性と耐久性を掛け合わせた性能で10倍向上」という目標を掲げて取り組んでいるのが同研究チームであり、今回、これまでの研究から、Pt微粒子と炭素材料との界面で発現するPtと炭素の相互作用を使ってPt微粒子の電子構造を操作すれば、この課題を克服できると考察。実際にアルゴンのイオンビームを用いて炭素材料に欠陥構造を導入し、その表面に5nm程度のPt微粒子を形成させるという新しい方法を用いて触媒の作製を行ったという。

-

GC基板への380keVアルゴンイオンの照射とPt微粒子の堆積。回転電極法により得られたikと電位との関係。点線はPt/未照射GC、3本の実線はPt/照射GC(試料名に続く括弧内の数字は1cm2当たりの照射イオンの数)の結果が表されている (出所:量研機構Webサイト)

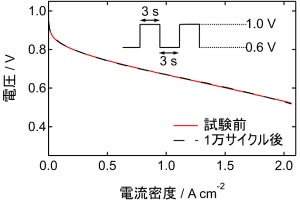

その結果、欠陥導入がない場合と比較して2倍以上優れたORR活性を実現したとするほか、放射光実験と理論計算により、高活性化のメカニズムがPt微粒子から炭素材料への電荷移動に伴う界面相互作用の強化に起因したPtの酸化抑制にあることも判明。また、イオンビームを用いた欠陥構造の導入による界面相互作用の強化は、ORR活性向上だけでなく、ORRに伴うPt微粒子の劣化抑制の効果も示唆されたともしている。

-

DFTに基づく第一原理計算のため、3層グラフェンシートの上に配置されたPt13クラスター計算モデル。表面から第1、2層目のグラフェンシートに単一あるいは複数の原子空孔を導入((a)原子空孔なし、(b)1層目に単一の原子空孔、(c)1層目に2つの原子空孔、(d)1、2層目のそれぞれに単一の原子空孔、(e)1、2層目のそれぞれに2つの原子空孔)。dバンドセンターの計算値はPt13原子の平均値 (出所:量研機構Webサイト)

なお研究チームでは、今回の成果を踏まえて、すでに耐久性に関する研究にも着手し、その向上の端緒をつかみつつあるとしているほか、今後については、「ORR活性と耐久性を掛け合わせた性能で10倍向上」の目標達成を目指すとともに、炭素材料の基板から粉体をイオンビームの照射対象として、実触媒の製造プロセスの検討を進める予定としている。これにより、PEFCのコスト低減という課題が解決され、2030年ごろまでの目標としてNEDO技術マップに掲げられたFCVの累計80万台普及や水素利活用の拡大を通して、カーボンニュートラル実現への貢献が期待できるとしている。