国立天文台(NAOJ)は3月2日、野辺山宇宙電波観測所(NRO)の45m電波望遠鏡とミリ波干渉計を使い、天の川銀河内の大質量星形成領域「W49A」の分子雲衝突と大質量星形成の関係を研究した結果、同領域中心部にある領域「W49N」では、分子雲同士の衝突によって太陽の約1万倍の質量を持つ不安定なガス塊が多数形成され、それによりたくさんの大質量星が一気に形成されていることが明らかになったこと、ならびにアルマ望遠鏡によるこのガス塊の1つ「W49N MCN-a」の詳細な観測データから、重たく、暖かく、厚みのある円盤を通して、重い星が周囲のガスをかき集めながら形成されていく様子が確認されたことを発表した。

同成果は、桜美林大学の宮脇亮介教授、日本学術振興会 ボン研究連絡センターの林正彦センター長、NAOJ アルマプロジェクトの長谷川哲夫特任教授らの研究チームによるもの。詳細は、日本天文学会が刊行する欧文学術誌「Publications of the Astronomical Society of Japan」に掲載された。

中小質量星は、太陽の数倍の質量を持つガス塊「分子雲コア」の中で、周囲のガスが円盤を通して中心星へと降り積もる(降着する)ことで形成されるが、太陽質量のおよそ8倍以上とされる大質量星は、中小質量星に比べて進化が速いということ以外は、まだ良く分かっていないという。そのため、大質量星の形成が、中小質量星の形成シナリオをスケールアップしたものなのか、それとも別の過程を経るのかについて意見が分かれているという。

観測可能な大質量星の形成領域が近場に少ないことも形成メカニズムの解明がなかなか進まない理由の1つとして挙げられるが、そうした中、天の川銀河の大質量星形成領域の1つとして知られているのが、わし座の方向におよそ3万6000光年の距離にある「W49A」であり、研究チームは長年にわたって、このW49Aの観測を行ってきたという。

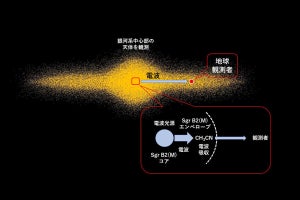

今回の研究では、野辺山ミリ波干渉計の観測によって得られた一硫化炭素(CS)の49GHzの輝線、ホルミルイオン(H13CO+)の86GHzの輝線、一酸化ケイ素(SiO)の86GHzの輝線、およびそれぞれの周波数の連続放射の観測データの解析を実施。その結果、CSでは11個、H13CO+では8個、SiOでは6個のガスの塊(クランプ)を同定することに成功。これらのクランプの平均的な質量は太陽の1万倍で、CSとH13CO+のクランプは、主に4kms-1と12kms-1の2つの速度成分に分かれており、SiOのクランプの速度は、この2つの速度の中間にあったという。

また、CSとH13CO+の4kms-1のクランプは、リング状に並んだ「ウルトラコンパクトHII領域」の方向に分布し、そこには若い星の周囲の高密度領域で生成されるSiOのクランプが存在していることも判明したほか、CSの12kms-1のクランプはリングを取り囲むように分布しており、リング方向では穴が開いていることも判明したとする。

これらの結果は、もともと4kms-1の速度を持っていた分子雲が、奥側から手前に向かって12kms-1の速度を持って移動していた分子雲と正面衝突し、その結果として両者の中間速度を持つクランプが多数形成され、それらが重力不安定性を起こして一気に多数の大質量星が形成されたことによるものと考えられるという。SiOの輝線の放射は、衝突によってできたクランプが両者の中間速度を持っており、そこで大質量星が形成された結果だとするほか、これらのクランプは、今後10万年の間に数十個の大質量星を生み出すことが推測されると研究チームでは説明している。

-

野辺山ミリ波干渉計によるW49Nの4kms-1成分と12kms-1成分の分布の違い。SiOはこの2つの速度の中間(8kms-1)にピークを持つ。カラーはCSが、コントアの赤はSiOが、コントアの灰色はH13CO+の強度分布が示されている、また白の星は、8GHz連続放射でHII領域が示されている。左端を除いた中央のウルトラコンパクトHII領域は、リング状に分布していることから「ウルトラコンパクトHII領域リング」と呼ばれている (C)国立天文台 (出所:NAOJ NRO Webサイト)

アルマ望遠鏡で1万天文単位以上の回転円盤の存在を確認

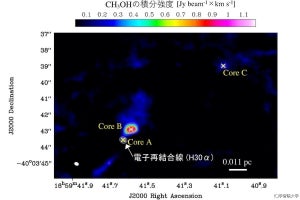

大質量星の場合、中小質量星における分子雲コアに相当するものは「ホットコア」と呼ばれ、その大きさは分子雲コアと同程度で数万天文単位とされる。またホットコアの温度は地球の表面温度程度の絶対温度約300K(約27℃)と暖かく、質量は太陽の1万倍(分子雲コアの約1000倍)ほどであることがわかっている。そうしたホットコアの1つが「W49N MCN-a」で、中心部に太陽の15倍程度の質量の原始星ができているが、星周ガスはまだ星によって十分に電離されていないことが確認されていることから、初期の段階の大質量原始星だと考えられている。

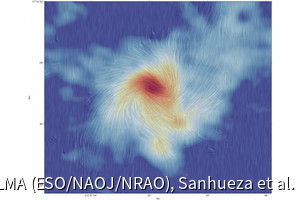

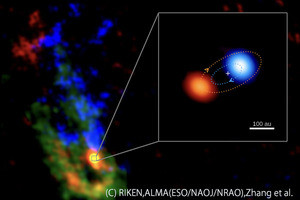

今回の研究では、研究チームは、アルマ望遠鏡の高い分解能と感度を活用して得たW49N MCN-aのミリ波の連続放射と、シアン化メチル(CH3CN)をはじめとする12の分子輝線のデータの解析も実施。その結果、MCN-aの中心にある原始星の周囲には、半径が1万天文単位以上にまで広がった回転円盤があることが確認され、この円盤では、半径3000天文単位から1万7000天文単位までの回転が、おおむね「V(R)∝R0.32」と表せることも判明したという。

また、回転則から円盤の質量分布を求めたところ、その質量分布をホットコア全体の半径(3万1000天文単位)まで外挿すると太陽質量の4500倍となり、別の方法から推定されるホットコア全体の質量と誤差範囲内で一致することを確認。この結果は、今回得られたMCN-aの質量分布則が、半径3000~3万1000天文単位の質量分布を正しく表していると考えられるものだと研究チームでは説明している。

さらに、この質量分布則を内側方向へ半径1000天文単位まで外挿すると太陽質量の15.5倍という質量が得られたが、これは中心星の質量と同程度であり、この結果は、半径1000天文単位以内のところでは、円盤は星に比べて軽くなってケプラー回転的になることを示唆するものだとしている。

なお、研究チームでは、今回観測された大きなガス円盤は不安定で、円盤内で渦巻きが生じたり塊に分裂したりして、ガスが円盤の内側へと落下していくものと考えられるとしている。また、その速さ(質量降着率)は、1年に太陽の1%に相当する質量が中心へと落ちていく程度と推定されるとするほか、さらにその1割程度が実際に星に降り積もると考えられるとしている。