広島大学は1月20日、発光効率が低いシリコンをベースとしつつ、最大80%の発光効率を与える赤色発光ナノシリコン(シリコン量子ドット)の合成に成功し、それを用いたシリコン量子ドットLEDを開発したことを発表した。

同成果は、広島大 理学研究科の小野大成大学院生、同大学 自然科学研究支援開発センター(研究開発部門)の齋藤健一教授らの研究チームによるもの。詳細は、米化学学会が刊行する材料と界面プロセスを扱う学術誌「ACS Applied Materials & Interfaces」に掲載された。 大きさが数nmクラスの発光性の半導体ナノ結晶である「量子ドット」は、有機ELの次の光材料とされ、さまざまな国で研究開発が進められている。

主に、「粒子のサイズによりフルカラー発光」、「高効率発光(カドミウム系量子ドットで98%の発光量子収率)」、「極採色(狭い発光幅(20~40nm)で有機ELの3~4倍の色域)」、「溶液プロセスによる低温・大気圧でのデバイス製造(真空、高温、クリーンルームが不要)」といった特徴を備え、一部のテレビやタブレットで採用が進みつつある。そうした現在の市販品は、量子ドットを高分子フィルムに分散し発光フィルムとして利用してもので、次世代技術として、量子ドットLEDの製品化を目指した研究開発が進められている。

ただし量子ドットの本格的な普及には、毒性と発光の高効率化という2つの課題を解決する必要があるという。毒性は、これまでに商品化もされている量子ドットの多くが、インジウム系(レアメタル)、カドミウム系(CdSe、CdSなど)、鉛系(有機無機ペロブスカイト)などの重金属を用いているという点であり、重金属を用いるほど、発光が高効率となることも知られている。

シリコン量子ドット(SiQD)は、これまで発光効率が低いとされてきたが、近年、欧米の研究チームが、発光量子収率が60%を超すものを報告するようになってきた。しかし、その高効率な発光メカニズムについては、良く分かっていなかったという。

これまで研究チームは17年におよぶ量子ドットの研究を続けており、三原色発光するシリコン量子ドット(SiQD)(2009年)、白色発光するSiQD(2012年)、青色SiQD LED(2015年)、コストを1/380に抑えたSiQDの製造法(2020年)などを報告してきたという。今回の研究では、そうしたこれまでの知見を結集させることで、最大で80%を超す発光量子収率を持つ赤色SiQDの合成に成功したほか、高効率化に必要なSiQDの表面デザインを決定し、その数値化にも成功したという。

-

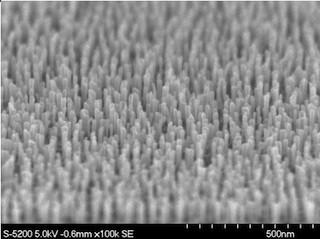

(a)出発材料となる水素シルセスキオキサン。(b)(a)の粉体。(c)(b)が焼成された生成物。(d)赤色発光するシリコン量子ドット。溶液中に分散している。(e)(d)の電子顕微鏡像 (出所:広島大プレスリリースPDF)

-

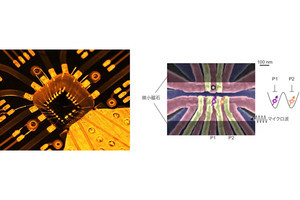

シリコン量子ドットの発光スペクトル。(a)(c)高温での表面修飾反応、(b)(d)常温での表面修飾反応。(c)(d)中のAbs、PL、PLEはそれぞれ吸収、発光、発光励起スペクトルが示されている (出所:広島大プレスリリースPDF)

-

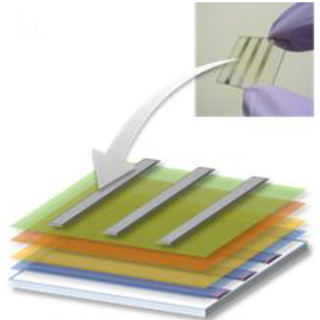

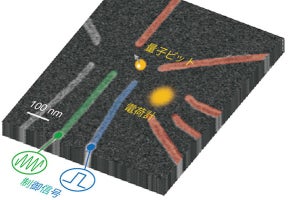

シリコン量子ドットLED。(a)作製手順の概略図。(b)LEDの画像、2cm角で発光面は4mm2。(c)シリコン量子ドットLEDが発光している画像。(d)LEDの発光(EL)スペクトル (出所:広島大プレスリリースPDF)

今回開発された手法について研究チームでは、今後の高効率SiQDとそのLED製造における有力モデルになることが期待されるとしており、今後は、さらに高強度・高効率のSiQDとLED、ならびにほかの発光色への展開を試みる予定としている。また、それに必要なデザインの研究も行うとしているほか、実用化にも展開したいと考えているとしている。