防衛医科大学校(防衛医大)、奈良県立医科大学(奈良医大)、埼玉医科大学(埼玉医大)の3者は1月11日、研究開発が進む人工赤血球(ヘモグロビンベシクル)製剤の応用例として、分娩時の危機的な大量出血例を人工赤血球の投与でも救命できる可能性を動物実験により明らかにしたと発表した。

同成果は、埼玉医大 総合医療センター 麻酔科の結城由香子氏、防衛医大 免疫微生物学講座の木下学教授、奈良医大 化学教室の酒井宏水教授、埼玉医大 総合医療センター 産科麻酔科の照井克生教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米産婦人科学会の刊行する学術誌「American Journal of Obstetrics Gynecology」に掲載された。

医療技術の発達により、日本では出産時に母子の命の危険にさらされることは減ってはいるが、それでもゼロにはなっておらず、現在でも妊婦の250人から300人に1人の頻度で、分娩時に命に関わるような大量出血が生じることがあるという。中でも輸血を要するほどの大量出血は「産科危機的出血」といわれ、現在でも妊婦の死亡原因の第1位となっている。

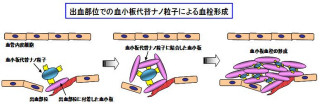

産科危機的出血は、急速に全身状態が悪化することがあり、迅速かつ十分量の赤血球製剤などの輸血が必要となる。しかし、日本では分娩を取り扱う診療所などの一次施設(現在、国内における分娩数の半数以上が一次施設で行われている)の8割近くで輸血製剤の事前準備ができていないとされ、その結果、突発的に産科危機的出血が生じた場合の対処が遅れてしまい、大きな病院への搬送中に心停止となってしまう場合があり、そうした事態を防ぐため、産科危機的出血が原因で出血性ショックになった場合の、血液製剤の投与を代替できる治療戦略が必要とされている。

こうした多量出血が予想される前置胎盤、癒着胎盤などのハイリスク妊婦をこれまでも多く受け入れてきた病院の1つが防衛医大病院であるが、同病院でも献血量が不足しており、産科危機的出血に対する供えが憂慮されている状況にあるという。

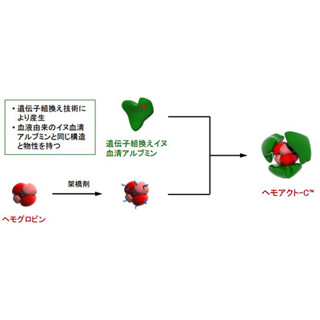

研究チームが開発を進めてきたのが、室温で2年間有効な、保存性に優れた人工赤血球であり、大量出血が生じた場合のあらゆる場面での利用が想定されており、その用途の1つとして、産科危機的出血における救命用途の実用化に向けた研究が進められてきたという。

この人工赤血球は、直径250nm前後のリポソーム粒子にヒトヘモグロビンを内包することで、赤血球と同等の酸素運搬機能を持たせたものであり、今回の研究で使用されたヘモグロビン小胞体は、現在、日本医療研究開発機構の支援を受けて臨床への橋渡し研究が進められている段階にあるという。

今回行われた実験は、妊娠子宮から大量出血したモデルとして、出産の近いウサギを対象として、人工赤血球を投与するというもの。実験結果は良好であり、人工赤血球が出血性ショックの回避と、救命のため血液製剤の投与に代替しうる可能性があることが示されたという。

具体的には、最初の実験では、妊娠子宮の片側の子宮動静脈から出血が60分続き(その後結紮止血)、致死性の大量出血を来したウサギに対し、人工赤血球の投与が出血直後から行ったところ、赤血球と血漿を輸血したウサギと同様に6時間後でも5羽中5羽が生存できていることが確認されたという。

続いての実験では、実際の分娩における大量出血の状況を想定し、妊娠ウサギの分娩として帝王切開が行われた後に、前の実験と同じように大量の出血を来したとき、最初の30分間は代用血漿が投与され、続く30分間は代用血漿の群、人工赤血球の群、赤血球と血漿の群と、投与される内容を分ける形で実施された。6時間後、代用血漿投与群は全羽死亡したが、赤血球と血漿が輸血された群は8羽全羽が生存し、人工赤血球が投与された群も10羽中8羽が生存する結果が得られたという。

研究チームでは今後、臨床試験により安全性や有効性について詳細に時間をかけて検討する必要があるとするが、人工赤血球は保存性に優れ、血液型に関係なく投与できるといった特徴を有することから、緊急性の高い分娩時の大量出血に対しても、設備の整った大きな病院に搬送するまでの間の有用な治療手段になる可能性があるとしている。