理化学研究所(理研)、東京大学、科学技術振興機構の3者は11月18日、トポロジカル反強磁性体「Mn3Sn」単結晶薄体の表面に蓄積する「面直スピン」(面直スピン蓄積)を用いて、有効磁場(フィールドライクトルク、FLトルク)を発現させることに成功したと発表した。

同成果は、理研 創発物性科学研究センター 量子ナノ磁性チームの近藤浩太上級研究員、同・大谷義近チームリーダー(東大 物性研究所 教授兼任)、東大大学院 理学系研究科 物理学専攻の中辻知教授、同・肥後友也特任准教授、東大 物性研究所の冨田崇弘特任助教、米・コロラド州立大学、米・テキサス大学オースティン校などの研究者も加わった国際共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

白金などのスピン軌道相互作用の強い遷移金属中では、電流とスピン流の相互変換を引き起こすことが可能だ。この現象は、加えた電流に対して直交方向にスピン流が生成されることから、「スピンホール効果」と呼ばれる。

常磁性重金属と強磁性金属の二層デバイスに電流を流すと、常磁性重金属のスピンホール効果によって、スピンが界面に蓄積する。このスピン蓄積効果は隣接する磁性体にトルク(回転させる力)を与え、磁化方向を制御性よく反転させられることから、スピントロニクスデバイスの駆動原理として、重要な現象の1つとして捉えられている。

これまでの研究では、遷移金属におけるスピンホール効果や、トポロジカル絶縁体などの特殊な表面状態を用いた「エデルシュタイン効果」を利用することで、電流による磁化制御が実証されてきた。また、より省電力な磁化制御を実現するため、高効率な電流-スピン変換現象を目指した研究が進められている。

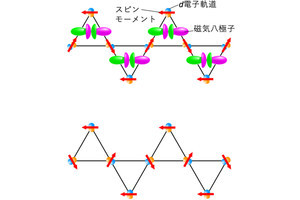

一方、このような従来のスピンホール効果では、原理的に界面に蓄積するスピンの向き(偏極方向)は膜面内に固定されており、応用する上で重要な垂直磁化膜における磁化反転には最適ではないことも理解されていた。従来よりも高効率な磁化制御が期待される現象として、磁性材料の磁化方向に依存して生成するスピンの偏極方向が変化する「磁気スピンホール効果」が注目されていた。

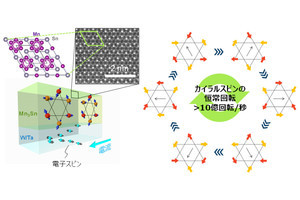

そこで研究チームが着目してきたのが、近年発見された「トポロジカル反強磁性体」だ。トポロジカル反強磁性体は正味の磁化は小さい反強磁性体にも関わらず、特殊な電子状態を運動量空間に持つことから、「異常ホール効果」や「ネルンスト効果」など、強磁性体でなければ見られないような巨視的な応答が現れることを特徴としている。そしてこれまでの研究において、研究チームはトポロジカル反強磁性体におけるスピンホール効果が、磁気スピンホール効果であることを明らかにしている。

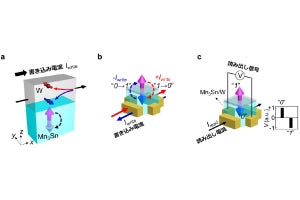

また、トポロジカル反強磁性体は、スピン蓄積が面直方向に偏極することも理論的に予測されてきたことから、今回の研究では、それを確かめることを目的に、小さな外部磁場を用いることで、磁気八極子の向きを回転できるトポロジカル反強磁性体であるMn3Sn単結晶の薄体上に強磁性体「NiFe」合金を成膜したスピントロニクス素子を作製。Mn3Snに直流電流を流すと、磁気八極子の向きに依存して面直方向の有効磁場(FLトルク)が発現することを確認したという。これは、表面に蓄積したスピンが磁場のように働き、さらにMn3Snの磁化反転によって、面直スピン3成分が反転したことが示されているという。

-

Mn3Snの磁化方向に依存したスピン蓄積と有効面直磁場。(a・b)面内磁場角度-45度と+135度におけるスピン蓄積の面直成分。(c・d)直流電流によるFLトルクの検出。磁気八極子の向きが反転することで、FLトルクが反転する (出所:東大Webサイト)

また、スピントルク強磁性共鳴スペクトルの面内磁場角度依存性と理論モデルの比較から、面直スピンによるFLトルクと同程度の大きさで、面内に偏極したスピン(面内スピン)による「スピントランスファートルク」(STトルク)も共存していることが確認されたとする。

-

磁気八極子の角度に応じたスピン蓄積方向とそれによるスピントルクの変化。今回の試料では、面内方向の外部磁場によってMn3SnとNiFe合金(面内磁化膜)の磁化がともに反転するため、STトルクとFLトルクによる面内トルクが相殺されている。独立に磁化制御することで、より効率的な面内トルクが働くことが期待されるという。また垂直磁化膜の場合には、面直方向のトルクが相殺されないことから、強磁性層の磁化に効率的にトルクが与えられるとする。さらに面直スピンによるFLトルクによって、より高速な磁化反転も期待されるとした (出所:東大Webサイト)

これらの結果から、Mn3Snの磁気八極子の向きを面内で回転させると、表面に蓄積するスピンの偏極方向が、面直上向きから下向きへと変化していることが判明したほか、これらのトルクが従来の白金などの遷移金属を用いた場合よりも5~9倍程度大きくなることも判明したという。

なお、研究チームでは今回の成果を受けて、トポロジカル反強磁性体が、磁性材料の磁化方向を制御するために用いられるスピントルク源として有用な材料であることが示されたとしており、今後、スピントロニクスデバイスにおいて、トポロジカル磁性材料を用いることで、高速かつ省電力のスピントロニクスデバイスの実現に向けた研究の発展が期待できるとしている。