東京工業大学(東工大)は11月9日、地球の炭素・窒素・水の量の起源を理論的に研究し、惑星形成時におけるマグマオーシャンへの水の溶け込みと、その後の多数の小惑星(隕石)の地球への落下によって、地球の大気と海を同時に再現する地球形成モデルを構築することに成功したと発表した。

同成果は、東工大 理学院 地球惑星科学系の櫻庭遥大学院生、同・太田健二准教授、東工大 地球生命研究所の黒川宏之特任助教、同・玄田英典准教授らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

地球をはじめとする岩石惑星は、原始惑星系円盤の乾燥したスノーラインの内側領域で誕生した。なおかつ惑星形成の終盤においては、微惑星や原始惑星同士の激しい衝突・合体や、短寿命の放射性物質が壊変する際に放出される熱によって、全球が溶解したマグマオーシャンとなっていたと考えられている。このような状況下のため、誕生時の地球には水が存在しなかったはずだが、今では地表の7割を覆う大海を擁する。

このような大量の水、そして大気、さらには生命の素となった炭素や窒素などもどのようにしてやってきたのかは、太陽系科学・地球科学における大きな疑問であり、これまで多数の太陽系探査や地球外物質の研究が行われ、そしてさまざまな説が唱えられてきた。

現在最も有力視されている起源は、小惑星帯に多数存在するC型小惑星と呼ばれるタイプの小惑星である。C型小惑星から飛来したとされる炭素質コンドライト隕石の分析から、これらの小惑星は炭素・窒素・水を含むと考えられている。

しかしこの説の問題点は、地球と炭素質コンドライト隕石の炭素・窒素・水の存在比には大きな違いがある点だ。炭素質コンドライト隕石と比較すると、地球では窒素・炭素・水の順に欠乏の度合いが大きい。この元素存在度の不一致は、地球の大気と水のC型小惑星起源説に残された大きな謎であった。こうした不一致があることから、過去の研究では、炭素質コンドライト隕石とは元素組成の異なる仮想的な天体が地球に衝突したとする対案も提案されていた。

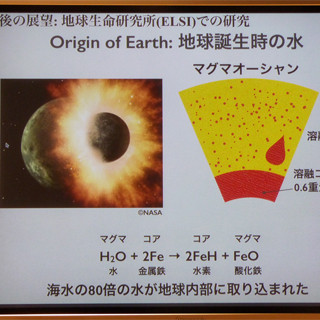

そこで研究チームは今回、地球の大気と海水の量の起源を理論的に研究し、大気と海水を同時に再現する地球形成モデルを構築することを試みることにしたという。そして、地球サイズの惑星の誕生時に必然的に形成されるマグマオーシャンへの水の溶け込みと、その後に多数の小惑星が衝突することによって引き起こされた大気の宇宙空間への流出によって、現在の炭素・窒素・水の量が必然的に再現されることが突き止められたとした。

形成期のマグマオーシャンに覆われている段階では、天体衝突によって大気の一部が宇宙空間に流出する。また、重い金属鉄はマグマから分離して中心核へ向かって沈んでいくが、炭素・窒素・水の一部は鉄とともにコアへと取り去られてしまう。これらの過程を網羅的に考慮したシミュレーションによって、マグマへ溶け込みやすい水が選択的に地球に残されることが突き止められた。

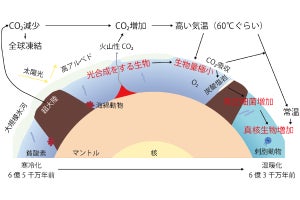

しかし、この段階では大気中に窒素が過剰に残ってしまうという問題が残っていたとのことで、さらにそこでマグマオーシャンが固化し、海が形成された後の地球への天体集積(後期天体集積)に着目。海が形成された初期の地球では炭素の大部分が炭酸塩鉱物となることで、大気には窒素のみが残されるという点を過程を考慮したシミュレーションを実施した結果、多数の小惑星の衝突によって大気の7割以上が失われる場合に、現在の地球の炭素・窒素・水の量と一致することが明らかにされた。この結果は後期天体集積期に地球に集積する天体サイズに依存し、多数の小さな天体が集積した場合のみ、地球の元素存在度が再現されたという。

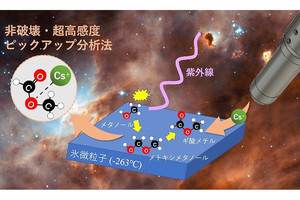

今回の研究で前提とされた地球の大気や水のC型小惑星起源説については、JAXAの小惑星探査機「はやぶさ2」が、C型小惑星であるリュウグウから持ち帰った試料の分析が進むことで、さらなる検証が期待されるとする。リュウグウ試料の分析から、C型小惑星と炭素質コンドライト隕石のつながりが確認された場合、その結果は、多数の小惑星の衝突で地球大気の大部分が失われたとする今回の仮説を支持することになるという。

-

(a)マグマオーシャンに覆われていた形成期の地球。(b)すでに海が存在していた後期天体集積期の地球 (C)Sakuraba et al. (2021) Scientific Reports (出所:東工大Webサイト)

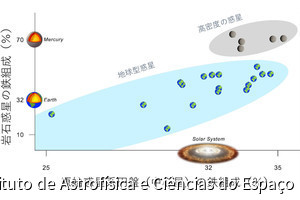

さらに研究チームは今回、太陽系外の地球サイズの惑星も必然的に地球と似た環境になると予想しているとする。その理由は、上述の水の取り込みに寄与するマグマオーシャンの形成、後期天体集積による窒素に富んだ大気の損失がいずれも、ハビタブルゾーンに地球サイズの惑星が形成される過程で必然的に生じるためだ。

-

シミュレーションによって得られた炭素・窒素・水(水素)量の時間進化。各線の凡例の数字は、地球が現在の質量の何%に達した時点かを示している。緑色の領域は現在の地球(コアを除く)の元素量である。(a)マグマオーシャン形成期。(b)後期天体集積期 (C)Sakuraba et al. (2021) Scientific Reports (出所:東工大Webサイト)

惑星の炭素・窒素・水の量が生命の誕生・維持に与える影響は未解明であるものの、太陽系外の地球型惑星が地球と似た環境になりやすいという傾向は、地球のような環境に生きる生命を探す試みを後押しする結果だとしている。