理化学研究所(理研)、豊田理化学研究所(豊田理研)、早稲田大学(早大)の3者は8月16日、機械学習を用いた高精度手法を用いて、幾何学的フラストレーションのある量子スピン系の解析を実施した結果、スピンの向きが絶対零度でも整列せずに、量子力学的にゆらぐ「量子スピン液体」相を発見・確証し、存在領域を特定したと発表した。

同成果は、理研 創発物性科学研究センター 計算物質科学研究チームの野村悠祐研究員、豊田理研 フェロー兼早大 理工学術院総合研究所 上級研究員・研究院教授の今田正俊氏らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会発行の学術雑誌「Physical Review X」に掲載された。

電子のスピンが互いに相互作用し合う系は「量子スピン系」と呼ばれ、中でも互いに異なるスピン配置を好むことで相互作用が競合し合うような格子構造の場合、温度を下げていくと、「幾何学的フラストレーション(競合)」と呼ばれる、スピンがどう整列するかの折り合いをつけられない状態が生じるという。

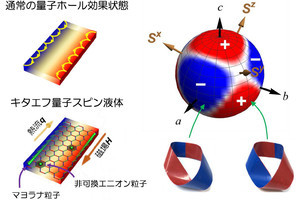

この幾何学的フラストレーションの状態は、どれだけ低温にしてもスピンが整列することができないことから、絶対零度に至ったとしてもスピンのゆらぎが収まらない、「量子スピン液体」と呼ばれる状態が実現する可能性があると考えられてきた。

量子スピン液体では、通常の磁性体のスピン励起とは異なる物理現象として、スピンがあたかも2つに分裂したような励起が起こることが予想されている。そのような分数化した特殊な励起は「スピノン」と呼ばれ、通常のスピンとは異なる「量子もつれ」状態の特性を持ち、それが量子コンピュータにおける量子計算に有用と考えられている。

しかし、理論的な取り扱いが難しく、実際に量子スピン液体相が存在するのか、また存在した場合にどのような性質のスピン液体なのかは、長年議論が交わされてきたが、結論は出ていないという。

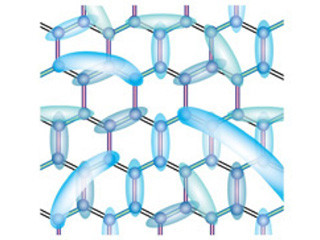

そこで研究チームは今回、機械学習を用いて、この問題の解決に挑んだとする。これは、膨大なデータからその本質的なパターンを見つけ出すことに長けている機械学習を、量子スピンの膨大なスピン配置パターンの重ね合わせで表現される量子もつれの本質を学習する目的で使おうというもので、確率生成モデル「制限ボルツマンマシン」を学習に用いたほか、物理の分野で使われる関数を用いて、あらかじめ重要な量子もつれを取り込むことで、機械学習の能力をより高度な量子もつれの学習に振り向けるという工夫も凝らされたという。

-

人工ニューラルネットワークの1つである制限ボルツマンマシンの構造の概念図。量子スピン系のスピン配置を、可視層のユニット(青丸)の状態配置に1対1でマップし、その配置間の量子もつれを隠れ層と結合したネットワークによって取り込むという内容 (出所:理研Webサイト)

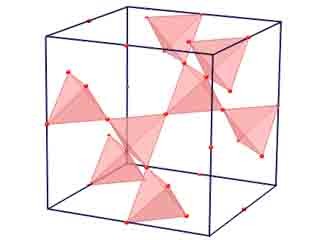

膨大な配置パターンを生成するための大規模計算は、東京大学物性研究所のスーパーコンピュータ(スパコン)、理研のスパコン「京」、そしてその後継機「富岳」を用いて実施。その結果、高い精度で量子スピン間のもつれを捉えることに成功。具体的には、2次元正方格子上の「J1-J2量子ハイゼンベルグ模型」に同手法を適用したところ、最近接スピン間の相互作用J1と次近接スピン間の相互作用J2は、それぞれ「ネール型」もしくは「ストライプ型」のスピン配置を好み、相互作用的に競合するが、計算の結果、それらが最も競合する領域(J2/J1 = 0.5付近)において、強く量子もつれ状態となっている量子スピン液体が実現することが示されたという。

-

2次元正方格子上のJ1-J2ハイゼンベルグ模型とそのスピン配置の競合。正方形が敷き詰められた格子上の各点に量子スピンが存在し、それらが、最近接スピン間の相互作用J1(実線ボンド)と次近接スピン間の相互作用J2(点線ボンド)によって相互作用し合う。J1とJ2の相互作用(それぞれ正の領域を考える)は、それぞれ、ネール型、ストライプ型のスピン配置を好み、競合する (出所:理研Webサイト)

-

2次元正方格子上のJ1-J2ハイゼンベルグ模型の絶対零度相図。次近接スピン間の相互作用J2が小さければ、最近接スピン間の相互作用J1の影響が支配的になり、ネール型の反強磁性秩序が実現し、J2が大きければJ2の影響が支配的になり、ストライプ型の反強磁性秩序が実現する。それらが競合する領域(J2/J1 = 0.5付近)において、量子スピン液体相とスピンのシングレットが正方格子の対称性を破って整列する「共鳴原子価固体」(Valence bond solid)と呼ばれる相が実現する。注目すべきは、量子スピン液体状態が幅のあるJ2の領域で実現することだという (出所:理研Webサイト)

また、異なる相の境界を決めるにあたっては、熱力学的に大きな現実の系の振る舞いを精度よく導き出すために、絶対零度の状態から決める方法と励起状態の構造から決める方法の2種類があるが、今回の研究では、この2つの最先端の相図決定手法が一致した結果となり、結果の信頼性の確立に貢献することにつながったとする。

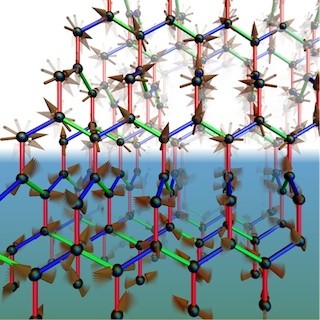

得られた量子スピン液体状態における励起構造が調べられたところ、波数空間で対称性の高い一部の波数において、励起エネルギーがゼロになり、その周りで「ディラック型」と呼ばれる円錐状の線形分散を持つスピンの励起構造を持つことが判明。これは、スピンが分裂してスピノン励起が形成され、それらもディラック型の線形分散を持つという描像とぴったり整合するという。

-

2次元正方格子上のJ1-J2ハイゼンベルグ模型の量子スピン液体相における励起構造。(左)計算によって求められたスピンの励起構造の概念図。対称性の高い波数で励起エネルギーがゼロとなり、その周りで円錐状に線形分散を持つ。(右)その背後に隠れたスピノン励起の予想される励起エネルギーの構造の概念図。スピノンは独立した粒子のように振る舞うものの、実際の実験では、スピノンを独立に観測することができないため、複数のスピノンの励起によって構成されるスピンの励起(左図)が観測されるという (出所:理研Webサイト)

研究チームは、これらは量子スピン液体では、分数化した励起が独立した粒子のように振る舞う特別な励起構造を持つことを示唆するものだと説明している。電子は、真空中ではこれ以上分割できない素粒子であると考えられているが、物質中においては、分裂して新たな機能を持った粒子による多体現象を生み出すというのが、今回得られた結果であり、このことは、物質制御の広大な可能性の一端を示すものだともしている。

今回の成果について研究チームでは、量子スピン液体を現実の物質で実現するための有用な指針を与えるものだとしているほか、機械学習と物理学との親和性の高さが明らかになったことから、今後、学際的な分野融合研究がより活発になることが期待できるとしている。