名古屋大学(名大)、自治医科大学、筑波大学の3者は8月6日、自閉スペクトラム症児ならびに定型発達児を対象に研究を実施し、自閉スペクトラム症児は、ターゲットへ手を伸ばす動作を行う際に、他者視点の映像の影響を受けにくいことを発見したと共同で発表した。

同成果は、名大大学院 情報学研究科(研究当時:自治医科大学)の平井真洋准教授、立命館大学 理工学部(研究当時:自治医科大学)の櫻田武助教、筑波大学システム情報系の井澤淳准教授、自治医科大学小児科学の池田尚広講師、同・門田行史准教授、同・山形崇倫教授、国際医療福祉リハビリテーションセンターの下泉秀夫教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

ヒトは同じ景色を見ていても、自分が見ている景色と他者が見ている景色は似てはいても厳密には異なることを容易に想像・理解することが可能だ。この能力は、「他者視点取得能力」として知られており、社会的コミュニケーションにおいて重要な能力の1つと考えられている。

一方、社会的コミュニケーションに困難を抱えるとされる自閉スペクトラム症児は、他者視点取得が不得手であることが、これまでの研究から明らかとなっている。しかし、なぜ不得手なのか、その理由については未だに結論が出ていないという。

今回の研究は、これまでの他者視点取得の研究アプローチとは逆のアプローチとなる他者視点映像を明示的に提示することによって、参加児童の行動がどのように変容するのかを解明することを目的に実施されたもので、具体的には、実験に参加する児童に「他者の見え」を回答してもらうのではなく、他者視点映像をヘッドマウントディスプレイ経由で明示的に提示するという手法が取られ、他者視点映像が参加児童の行動(指先に小さなセンサを装着し、モーションキャプチャを用いて指先の動きを計測)にどのような影響が生じるかが検討されたという。

具体的には、2つの課題(ベースライン課題、視点変換課題)が出され、ベースライン課題は、ディスプレイ上に提示されたターゲット(キャラクターなどの画像)に向けて手を伸ばすというもので、自閉スペクトラム症児、定型発達児ともにターゲットに向けて正確に手を伸ばすことができ、両者の間の課題成績の違いはなかったという。

-

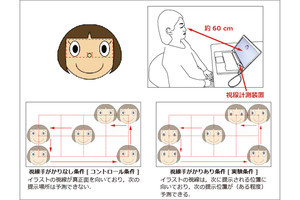

今回行われた研究のセットアップ。(A)ベースライン課題。モニター上にターゲットが1つ提示されて、そのターゲットに向けて手を伸ばす。ただし画面上には参加児童の指先につけたマーカーて計測された位置を青い丸てフィートバックする。従って、参加児童は自分の手が見えない状況下で青い丸のみを手がかりにターゲットに手を伸ばすことになる。(B)視点変換課題。参加児童の右側に置いたビデオカメラの映像が、ヘッドマウントディスプレイ越しに提示される(自分自身を離れて外から見下ろす映像を見る)。ベースライン課題とは異なり、指先の位置を表す青い丸は最初のみ提示され、リーチング運動中は表示されない。そのため、参加児童は自分の指先の位置を想像しながらターゲットに向かって手を伸ばす必要がある (出所:共同プレスリリースPDF)

一方の視点変換課題では、参加児童の右隣に置いたビデオカメラの映像がヘッドマウントディスプレイ経由で提示され、自分自身を横から見下ろしているような状況が作られたうえでベースラインと同じようにディスプレイ上に提示されたターゲットに向かって手を伸ばす課題が実施された。

-

視点変換課題の流れ。参加児童の指先の位置を表す青い丸は最初のみ提示され、腕を伸ばしている最中は表示されない。参加児童は指先位置の手がかりがない状態でターゲットに手を伸ばすことになる。ターゲットへのリーチングが完了したところて、成功・失敗の如何に関わらず、参加児童には常にリーチングが成功したフィートバックが与えられるようになっている。(得点と音のフィートバック) (出所:共同プレスリリースPDF)

この課題は、もし参加児童のリーチング運動が他者の視点映像に影響を受けるとすると、右側に引きずられて手を伸ばすことが考えられるという。一方、他者視点映像の影響を受けにくいとすると、リーチング運動が右側へ引きずられる可能性は低いと考えられるとする。

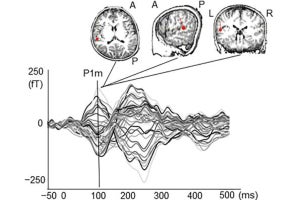

結果、この視点変換課題では、定型発達児は、ヘッドマウントディスプレイに提示された他者視点の映像に引きずられ、腕を伸ばす方向がカメラ方向に引き寄せられたが、自閉スペクトラム症児は、定型発達児で見られたような右方向への引きずられは少なく、視点が変換されても(他者視点映像が提示されても)正確にターゲットに手を伸ばすことができることが示されたという。これは、自閉スペクトラム症児は、定型発達児よりも自身の身体感覚の手がかりを利用してターゲットへリーチングした可能性が考えられるという。

-

視点変換課題時のリーチング課題成績。定型発達児はヘッドマウントディスプレイ越しに提示された他者視点映像に引きずられることが確認された。一方、自閉スペクトラム症児は他者視点映像の影響は小さく、他者視点を見続けているにも関わらず、正確にターゲットへ腕を伸ばすことができることが判明した (出所:共同プレスリリースPDF)

これらの結果は、定型発達児はリーチング運動が他者視点映像の情報に影響されやすい一方、自閉スペクトラム症児は同運動が他者の視点映像に影響を受けにくく、自己身体の情報に基づき同運動を行う可能性を示すものだと研究チームでは説明しており、自閉スペクトラム症児が他者視点取得を困難とする背景には、自己の身体感覚への偏りが原因の1つとしてある可能性が浮かび上がったとしている。

なお、今回の研究成果は、自閉スペクトラム症児が感じている世界の理解、認知の特性の理解につながる可能性があるということから、今後もさらに研究を進め、療育などの支援につながる研究へと発展させていきたいと研究チームでは考えを示している。