京都大学(京大)、神戸大学、JAMSTEC、理化学研究所(理研)、高輝度光科学研究センター(JASRI)、大阪大学(阪大)の6者は7月14日、太陽系の天体衝突が記録された結晶の原子配列が生成する過程を、実験で計測することに成功したと発表した。

同成果は、京大 複合原子力科学研究所の奥地拓生教授、同・梅田悠平 日本学術振興会特別研究員、神戸大 大学院理学研究科の瀬戸雄介講師、JAMSTEC 高知コア研究所の富岡尚敬主任研究員、理研 放射光科学研究センターの宮西宏併研究員、JASRIの籔内俊毅主幹研究員、阪大 大学院工学研究科の尾崎典雅准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

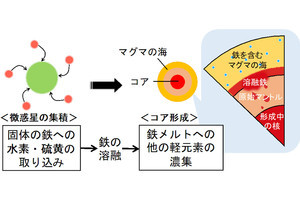

今から46億年前に、誕生したばかりの太陽の周囲(原始惑星系円盤の内側)で、無数の小天体が互いに衝突と合体を繰り返し、少しずつ成長した結果として、地球型の惑星や小惑星が形成されたと考えられている。

-

(左)太陽系初期の原始惑星系円盤の太陽に近い内側の辺りのイメージ。(右)最初はダストから始まり、それが数cm、数mの岩石へと成長し、さらに微惑星、原始惑星となり、最終的に原始惑星が複数合体衝突して地球(と月)ができた (出所:SPring-8(JASRI) Webサイト)

このとき小天体の表層や内部では、衝突が引き起こす「衝撃圧縮」によって構成物質の状態の変化が起きたと考えられてきた。しかし、このような小天体の物質が変化した痕跡は、現在の地球の岩石には残されていない。

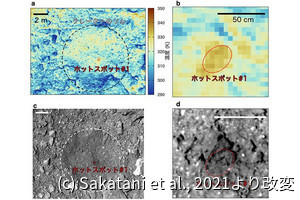

しかし地球を離れてみると状況は異なってくる。たとえば多くの小惑星には、昔の衝突でできたクレーターの地形が未だに残存しており、その辺りの物質には衝撃圧縮の痕跡が残っているであろうと考えられてきた。小惑星からのサンプルリターンが手軽にできれば最適だが、技術はともかく、コストと時間が必要となる。そこで重要となるのが隕石だという。

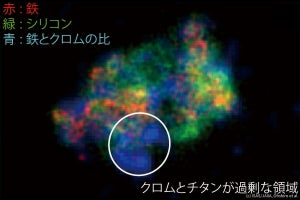

地球上で発見された隕石の中には月や火星からのものも発見されているが、大半の隕石の母天体は小惑星だ。それらの隕石の一部には、そこに含まれる結晶が、高い密度へと永久的に変化しているものがある。

たとえば、鉄やマグネシウムなどを含むケイ酸塩鉱物の一種であるカンラン石の結晶の一部は、成分としては同じだが原子配列の異なる高密度結晶のリングウッダイトや、その一部がさらにポワリエライトに変わっている場合もある。これらを含む隕石はいずれも大きく変形をしており、衝撃圧縮とは深い関わりがあるのではないかと推察されていたが、これまで、これらの原子配列の変化がなぜ起こったのかはよく分かっていなかったという。

そこで研究チームは今回、カンラン石の原子配列が衝撃圧縮のときにどのように変化するのかをX線自由電子レーザー施設SACLAを用いた計測に挑んだという。

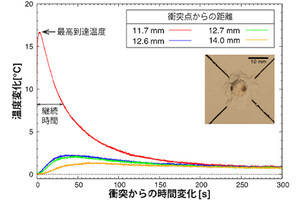

実験の結果、カンラン石からリングウッダイトへの原子の再配列と高密度化が捉えられ、それが衝撃圧縮の開始から1億分の1秒というごく短い時間で進むことが確認された。

-

今回の実験の概要と、その結果のイメージ。カンラン石は1億分の1秒という短時間において、その結晶構造がリングウッダイトへと変化したことが確かめられた (出所:SPring-8(JASRI) Webサイト)

地球や惑星を作る結晶のほとんどは金属の酸化物の一種であり、酸素イオンと金属イオンの間に強く切れにくい化学結合が存在している。結晶全体にわたる結合の切断と再形成が必要な酸化物の原子再配列の現象が、今回のようにごく短い時間で起こる場合があることは、従来の見解を覆す発見だという。

一方で、短い時間の衝撃圧縮は、メートルサイズの小惑星などの小さな天体の衝突によって起こる現象だ。その頻度は高く、短い衝撃圧縮で生成された高密度結晶の記録が多数の隕石や小惑星サンプルリターン試料に残されている可能性は高いといえるという。それらを今後丁寧に探してゆけば、地球の誕生に至る太陽系の先史の様子を具体的に描くことが可能になるとしている。

なお、研究チームでは、ポワリエライトのように、隕石からは多種多様な高密度の結晶が発見されているが、それぞれの生成条件は、今回のリングウッダイトとは異なるはずであり、その条件の多様さを個別に確認することで、天体衝突の状況をさらに詳しく決定することが可能になるとしている。