兵庫県立大学は6月4日、水素反応の中間体である「プロトン」が磁性を持つことに注目し、触媒に磁性を持たせることで白金並みの水素反応効率を持ちながら白金を使用しない「コバルトドープタングステン炭化物」の開発に成功したと発表した。

同成果は、兵庫県立大 大学院工学研究科の森下政夫教授らの研究チームによるもの。詳細は、英王立化学協会の国際学術誌「RSC Advances」に掲載された。

環境保護の観点から水素エネルギーの活用が検討されているが、水素は常温では気体であり、ガソリン車並みの航続距離を実現するためには、高圧タンクに水素ガスを圧縮して貯蔵する必要がある。たとえば現行の市販FCV(燃料電池車)であるトヨタ「MIRAI」の場合、1充填走行距離は約750~850kmとガソリン車並みの航続距離を実現している。しかし、3本合計で141Lの水素高圧タンクを採用し、公称使用圧力は70MPa(約690気圧)で実現されているという具合だ(同じタンク容量と使用圧力で航続距離が異なるのは、車重などの違いで燃費が異なる)。

また、液化した水素はガソリン並みに扱えるのかというと、水素は液化するためには-253℃以下まで冷却する必要があり、その極低温を維持するようなシステムを市販車やスタンドに用意するというのは難しい問題となっている。

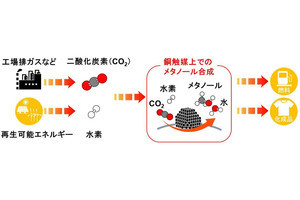

そこで検討されているのが、固体粉末のアンモニアボラン(NH3BH3)や液体のギ酸(CH2O2)、同じく液体のヒドラジン(N2H4)など、水素を固体や液体の水素貯蔵物質に変換した上で扱うというものだ。ギ酸やヒドラジンはもともと液体だし、アンモニアボランもまず水に溶解させるので、ガソリンや軽油に近い形で扱うことができ、運搬や給油などの取り扱いがずっと容易になる。

しかし今度は、そのままだと燃料電池システムの燃料としては使えないという問題が生じてしまう。そこで発電するために必要となるのが、水素貯蔵物質から気体の水素を取り出す(再変換する)触媒というわけだ。

この再変換で用いられる触媒は、最も高い性能を有するのが白金ナノ粒子である。しかし、白金は高価な貴金属であり、より安価な物質を使った代替触媒の開発が求められている。

白金の代替材料として候補に挙げられているのが、白金と類似した電子軌道を有する「タングステン炭化物」だが、タングステン炭化物は半世紀前の時点で触媒活性が期待され、熱心に研究開発が行われてきたものの、単独のタングステン炭化物は触媒活性が低く、現在に至るまで解決できていない。

そうした中、森下教授が着目したのが、タングステン炭化物と白金の本質的な違いである「磁性」であったという。白金は高い磁化率を示すが、タングステン炭化物は非磁性であるため、磁性を持たせるため、電子のスピンが規則的にそろうようにコバルトナノ結晶をタングステン炭化物の原子配列にドープすることを思いついたという。その結果誕生したコバルトドープタングステン炭化物は、白金ナノ粒子に匹敵する水素生成触媒活性を示したのだという。

アンモニアボランで試験を実施したところ、コバルトドープタングステン炭化物が同物質を分解してプロトン(陽子=水素イオン、H+)の放出を促進。放出されたプロトンは自身の核スピンがコバルトナノ結晶の電子スピンを打ち消し合うよう集合し、高速に気体の水素が生成されることが確認されたという。

-

アンモニアボランの加水分解による水素発生量の経時変化。コバルトドープタングステン炭化物(WC-Co炭化物)は白金ナノ粒子(Ptナノ粒子)と同等の薄組成正触媒活性を示すことが確認された。スピングラスのコバルト強制固溶タングステン合金(W-Co合金)の触媒作用は低く、純タングステン炭化物(純WC)は触媒作用がない (出所:兵庫県立大プレスリリースPDF)

さまざまな機器を用いて、この水素生成触媒活性反応の詳細を調べたところ、核スピン(原子核のスピン)を持つプロトン(陽子=水素イオン)を惹きつけやすい状態になっていることが明らかとなったという。

またタングステンの格子中にコバルト原子を離散的に孤立させた合金は、「スピングラス」と呼ばれる磁性を持たない状態であることも確認された。このスピングラスの状態では、水素が活発に発生しないことがわかったという。

さらに、水素発生触媒の活性化と磁性体の関係性や「水素過電圧」と磁化率の相関性についての調査も実施。その結果、周期律表の金属結晶の磁化率と、水素の発生しやすさの指標である水素過電圧との間に、相関関係があることが発見されたという。

-

コバルトドープタングステン炭化物の高速水素生成機構の模式図。コバルトドープタングステン炭化物が水素貯蔵物質アンモニアボラン(NH3BH3)を吸着して分解しプロトン(H+)を放出させ、コバルトの電子スピンは核スピンを持つプロトンを集合させ、プロトンは電子を受容して気体の水素に変化する (出所:兵庫県立大プレスリリースPDF)

なおコバルトドープ炭化タングステンは、アンボニアボラン意外にもより安価で液体であるためガソリンのように扱いやすいギ酸や、これまで知られていない水素含有化合物からも高速に水素を生成できる可能性があるとのことで、研究チームでは、今回の研究成果により、内部磁場の概念に基づく新しい触媒設計のストラテジーを示すことに成功したとしている。

また森下教授らは、磁性が化学反応に及ぼす影響については、未開拓の領域が残されているとしており、この分野を開拓するためには、物理化学研究者以外に核力を研究する素粒子物理学研究者などの参入も必要だとしている。