神戸大学は5月18日、小惑星を模擬した試料を用いて1km/s以上の高速度衝突実験を行い、形成されるクレーター周囲の衝突後の温度分布を計測した結果から、最高到達温度と加熱継続時間の経験則を確立し、その経験則を組み込んだ熱伝導モデル計算の結果、小天体の衝突によって発生した衝突残留熱によって、鉱物の水質変成や有機物の合成が、小惑星表面で起こる可能性があることを示したと発表した。

同成果は、神戸大大学院 理学研究科の保井みなみ講師、同・田澤拓大学院生(研究当時)、同・橋本涼平大学生(研究当時)、同・荒川政彦教授、JAXA国際宇宙探査センターの小川和律主任研究開発員(研究当時:神戸大学技術専門職員)らの研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の地球・環境・惑星科学を題材にしたオープンアクセスジャーナル「Communications Earth and Environment」にオンライン掲載された。

地球で生命が誕生するのに必要不可欠だった水や有機物は、彗星や小惑星の地球への衝突によってもたらされたと考えられており、これまでにも隕石の中に水があった証拠も発見されている。

小惑星内部で水質変成や有機物の合成が生じる化学反応が起こるには熱源が必要で、その有力な熱源の1つとして考えられているのが、岩石中に含まれる短寿命の放射性核種(放射性同位体)「アルミニウム-26(26Al)」の放射性壊変熱である。

ただし、26Alは、約72万年の半減期であるため、72万年ごとに同時期に生み出された26Alの半分がマグネシウムの安定核種の1つである「26Mg」に壊変してしまうため、太陽系創世期に存在していた26Alは、早い段階で壊変し尽くしてみな26Mgになってしまったと考えられていることから、小惑星母天体上での放射性壊変熱による鉱物の水質変成や有機物の合成は、太陽系の歴史の初期でしか起こらなかったといわれている。

そこで近年になって注目され始めたのが、小惑星にさらに小型の天体が衝突することによって発生する「衝突残留熱」だという。しかし、衝突する小天体の条件(大きさ、密度、衝突速度)によってどの程度の熱が発生するのか、発生した熱は小惑星内部のどこまで伝播するのか、その熱生成や伝播過程について実験的に調べ、水質変成や有機物合成の可能性を検討した例はこれまでなかったという。

そこで研究チームが今回実施したのが、小惑星への小天体衝突によって発生する衝突残留熱と、その小天体の衝突条件との関係を調べるための室内実験だという。

-

神戸大に設置された実験のための横型二段式軽ガス銃。今回の実験ではさまざまなサイズや密度の弾丸が小天体に見立てられ、音速の3倍弱の速度から14倍弱の速度で、小惑星に見立てられた石膏に打ち込まれた (出所:神戸大学Webサイト)

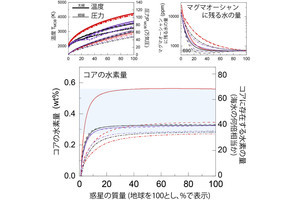

実験の結果、太陽から2天文単位以内では、半径20km以上のクレーターが形成されれば、水質変成が起こる可能性があることが示されたという。

-

温度変化の例。横軸が時間で、0が衝突時間。縦軸が温度変化で、衝突前の温度からの差を意味する。衝突条件はアルミニウム弾丸、衝突速度は4.3km/s。色の違いは衝突点から熱電対までの距離を示す。最高到達温度は最も高くなった温度、継続時間は最高到達温度の半分になる温度間の時間である。右の画像は、弾丸によって形成されたクレーターを真上から撮影したもの。熱電対は標的内部に設置されている (出所:神戸大学Webサイト)

-

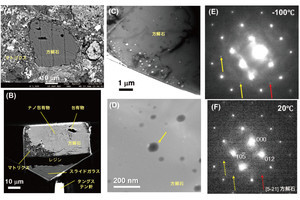

(a)最高到達温度と無次元距離の関係。(b)継続時間と無次元距離の関係。継続時間は熱拡散時間で規格化されている。熱拡散時間とは、ある熱源から熱が拡散して伝播する目安となる時間のことだ。そして色の違いは弾丸と衝突速度の違いを示し、PCが直径4.7mmのポリカーボネート球、Alが直径2mmのアルミニウム球である (出所:神戸大学Webサイト)

-

衝突残留熱モデルで計算された小惑星母天体のクレーター周囲の等温線分布。点線は等温線を示したもの。数字がその等温線に達したときの、衝突点からの距離をクレーター半径で規格化した値 (出所:神戸大学Webサイト)

また、小惑星が主に分布する4天文単位以内(小惑星帯から内側)において、半径100mという小さなクレーター周囲でも、100℃まで温度が上昇するため、有機物の合成が起こることが明らかとなったという。2天文単位内においても、半径1km以上のクレーターが形成されれば、そのクレーターの周囲で氷が水となる0℃まで温度が上昇する領域では、有機物の合成が起こることも確認されたとした。

小惑星間の衝突は現在でも起こっており、さらに小天体の衝突は小惑星そのものを破壊しない限りは、どんなに小さな小惑星でもその表面を加熱することが可能だという。今回の研究成果は、小惑星での鉱物の水質変成や有機物の合成が起こる可能性のある場が、時間的にも、空間的にも拡大したものであり、研究チームでは、地球生命の誕生をもたらした水や有機物などを地球に運んできたであろう候補天体が増えることが期待されるとしている。

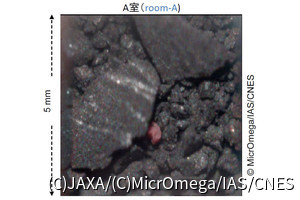

なお、小惑星探査機「はやぶさ」ならびに「はやぶさ2」の小惑星からのサンプルリターンが成功し、NASAの小惑星探査機「オシリス・レックス」も小惑星ベンヌでのサンプル採取に成功し、地球へ帰還中だ(5月10日にベンヌを離れ、2023年9月24日にサンプルを地球へ投下予定)。地球の生命誕生のカギを握るのが小惑星の有機物であることから、今後も、そのサンプルリターンは世界中でこれから行われるようになると考えられる。研究チームでは、そうした採取されたサンプルから、水質変成鉱物や合成された有機物が発見されれば、衝突残留熱の効果が実証される可能性があるとしている。