東京大学、理化学研究所(理研)、科学技術振興機構(JST)の3者は4月15日、次世代の情報処理デバイスの主要材料として注目を集める反強磁性体であるマンガン化合物「Mn3Sn」と、重金属からなる多層薄膜デバイスの膜界面構造の最適化を試み、電気的に読み書き可能な信号をこれまで報告されていた値よりも3倍大きくすることに成功したと発表した。

同成果は、東大 物性研究所(物性研)のTsai Hanshen特任研究員、東大大学院 理学系研究科 物理学専攻の肥後友也特任准教授(研究当時:東大 物性研 量子物質研究グループ 特任助教)、理研 創発物性科学研究センターの近藤浩太上級研究員、東大 物性研 量子物質研究グループの坂本祥哉助教、東大大学院 新領域創成科学研究科 物質系専攻の小林鮎子大学院生、同・松尾拓海大学院生、東大 物性研 量子物質研究グループ/トランススケール量子科学国際連携研究機構の三輪真嗣准教授、東大 物性研 ナノスケール物性研究部門/トランススケール 量子科学国際連携研究機構の大谷義近教授(理研 創発物性科学研究センター 量子ナノ磁性研究チーム チームリーダー兼任)、東大大学院 理学系研究科 物理学専攻の中辻知教授(東大 物性研 量子物質研究グループ 特任教授/トランススケール量子科学国際連携研究機構 機構長兼任)らの共同研究チームによるもの。詳細は、国際科学雑誌「Small Science」にオンライン掲載された。

次世代不揮発性メモリとして期待されているのが、磁化の向きを「0」と「1」の情報として記憶できる強磁性体を用いた「磁気抵抗メモリ」だ。特に、強磁性体と非磁性重金属(白金やタングステンなど)からなる多層膜に電流を流すことで起こる磁化反転現象は「スピン軌道トルク磁化反転」と呼ばれ、次世代技術として研究が各所で進められている。また、磁気抵抗メモリのさらなる高速化に向けた開発指針の1つとして、スピンの応答速度が強磁性体に比べて速い反強磁性体の活用も検討されている。

この反強磁性体をメモリとして活用に向け、電気的に情報の書き込みや読み出しが可能であることまでは実証されていたが、その読み出し信号が小さいことが応用する上での解決すべき課題となっていた。

これまで研究チームは、マンガン(Mn)とスズ(Sn)からなる反強磁性体Mn3Snを用いた研究を行い、これまでに、Mn3Snの反強磁性スピン構造が持つクラスター磁気八極子がトポロジカルな電子構造である「ワイル点」や、運動量空間における仮想磁場の向きと対応していることを発見してきたほか、クラスター磁気八極子の向きによって、ワイル点と仮想磁場に由来した応答を制御できることなどを明らかにしてきた。

-

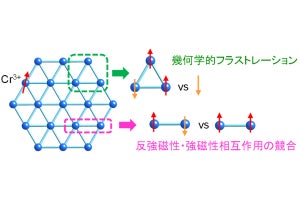

Mn3Snの結晶・磁気構造と異常ホール効果の概要図。(a)反強磁性体Mn3Snはc軸方向に磁性原子のマンガン(Mn)からなるカゴメ格子が積層した構造を持ち、420K(約150℃)以下で、Mnのスピンが「逆120度構造」と呼ばれる反強磁性秩序を示す。2層のカゴメ格子上のスピンを見ると、六角形で示されているクラスター磁気八極子と呼ばれる6つのスピンからなるユニットが同じ方向にそろっていることがわかる。紫の矢印が示しているのは磁気八極子の方向。(b)Mn3Snでは、巨大な仮想磁場の効果により、磁化が小さくても強磁性体に匹敵するほど大きな異常ホール効果が現れる (出所:共同プレスリリースPDF)

最近の研究でも、スピン軌道トルクを用いて応答を電気的に制御する手法の開発に成功したことを報告している。

-

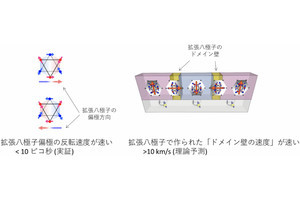

Mn3Sn/非磁性重金属(タングステン)素子におけるスピン流での磁気八極子の反転と情報の書き込み・読み出し機構の概要図。(a)Mn3Sn/タングステン素子に電流を流すことで、赤色と青色矢印に偏極したスピン流が生じる。このスピン流により、Mn3Snの反強磁性秩序(磁気八極子)および仮想磁場が向きを変える。その結果、異常ホール電圧の符号の反転が起こるという。(b)Mn3Sn/タングステン素子では、書き込み電流の方向によってMn3Sn層の磁気八極子の方向を制御することで、「0」と「1」の情報を記憶することができる。(c)上記のMn3Sn層の磁気八極子の方向によって記憶した情報は、読み出し電流を流すことでホール電圧として読み出すことが可能 (出所:共同プレスリリースPDF)

今回の研究では、反強磁性体Mn3Sn多結晶薄膜と重金属薄膜を含む多層膜からなるホール電圧測定用の素子をシリコン基板上に作製し、書き込み電流によるホール電圧の変化を室温で測定。多層膜の積層構造や成膜プロセスをこれまでの研究から改良を施し、Mn3Sn層の結晶配向性と重金属との界面構造を変えることで、読み出し信号の増強が試みられた。

その結果、従来のルテニウム/Mn3Sn/タングステン多層膜の素子の3倍ほど大きな読み出し信号の電気的制御が可能であることを確認したほか、今回の素子では3mA程度の電流を流すことで1mVの電圧が発熱の影響なく取り出せることも確認されたという。

-

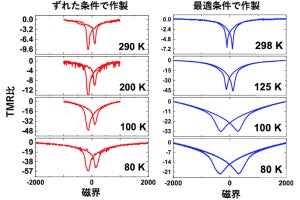

ルテニウム/Mn3Sn/タングステン素子とMn3Sn/タングステン素子における書き込み・読み出し実験と、読み出し信号のホール電圧の電流依存性、および読み出し信号の増強。(a)ルテニウム/Mn3Sn/タングステン素子における、室温でのホール電圧の書き込み電流依存性。(b)Mn3Sn/タングステン素子における、室温でのホール電圧の書き込み電流依存性。ルテニウム/Mn3Sn/タングステン素子の3倍ほど大きな信号が電気的に制御可能であることが確認された。ホール電圧の測定には、書き込み電流とは別に0.2mAの読み出し電流が加えられている。(c)Mn3Sn/タングステン素子における読み出し信号(ホール電圧)の読み出し電流依存性。3mA程度の読み出し電流を流すことで、1mVの電圧が素子の温度上昇の影響なく取り出せることが確認された (出所:共同プレスリリースPDF)

この読み出し信号の増大は、成膜プロセスの改良により、Mn3Sn層の結晶粒がより読み出し信号を大きくする方向に配列したこと、ならびにMn3Snとタングステンの界面が平滑になったことが主な要因であると考えられるという。

さらに、スピン軌道トルクを用いて反強磁性体Mn3Snに情報の書き込みを行う技術も開発されており、この方法を活用すれば、強磁性体の場合と同様の素子構造を用いることができ、現在、不揮発性磁気抵抗メモリで使われている技術の適用が可能であるという。

なお研究チームでは、今回実証された手法はデータセンターでの高速情報処理やビヨンド5G通信で求められる超高速駆動可能な磁気デバイス開発に有用な知見をもたらす考えられるとする一方、情報機器への実装を進めるためには、反強磁性体において期待されるピコ秒での高速情報処理の実証や読み出し信号のさらなる増強が重要になるとしている。

また、固体物理学的にも、今回の研究からワイル粒子を電気的に制御して効率よく読み出し信号を得る手法が開発されたことから、これまで観測できなかったワイル粒子のダイナミクスなどの非平衡物理やそれによる新しい現象の研究へつながることが期待されるとしている。