東京工業大学(東工大)ならびに国立極地研究所は3月2日、約46億年前の太陽系形成時におけるニオブの放射性同位体「92Nb」の安定同位体「93Nb」に対する割合(存在度)を高精度に決定したと発表した。また、太陽系の92Nbを生成した元素合成に関し、2つのタイプの超新星爆発が関与したことが明らかになったことも合わせて発表された。

同成果は、東工大 理学院 地球惑星科学系の羽場麻希子助教、極地研の山口亮准教授、スイス連邦工科大学のイージェン・ライ博士、同・ヨーン・フレデリック・ウォズロー博士、同・マリア・シューンバヒャラー教授、ハンガリー・コンコリー天文台のマリア・ルガロ上席主任研究官らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」にオンライン掲載された。

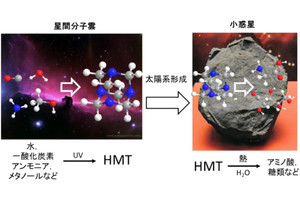

太陽系は今から約46億年前にガスや塵からなる分子雲から誕生した。中心にガスや塵が集まって太陽が産声を上げる頃、周囲では太陽に落ち込まなかった塵やガスが回転して「原始星円盤」を形成。周囲からのガスや塵の落ち込みが終わると、原始星円盤は「原子惑星系円盤」という新たなステップに移行。この円盤の中で約1億年という歳月を使って、水星から海王星までの惑星に加え、準惑星や小惑星などが形成されていったのである。

この約1億年の惑星系期間において、惑星はまず塵同士がくっつくことから作られていった。果てしない衝突と破壊、そして合体を繰り返して少しずつ大きくなっていったのである。そして微惑星、原始惑星と成長していき、現在の地球などの惑星の形成に至ったと考えられている。このような惑星物質のダイナミックな進化が起こった初期太陽系は、太陽系の成り立ちを理解するうえで最も重要な時期であるという。

その初期太陽系の状況を伝えてくれる物的証拠が、火星と木星軌道の間の小惑星帯において、それこそ数え切れないほど周回している。小惑星は、惑星に成長できなかった微惑星や原始惑星であり、その多くが形成時の状態を保持している。地球のように中心部では高温になって溶けてしまうことはないし、大気がないので風雨による風化もないからだ。太陽光や宇宙線の影響はゼロではないし、希に小惑星同士の衝突もあるが、それでも変化は圧倒的に少なく、太陽系創世時の状況が密封されているに等しいのである。

そして地球に落下してくる隕石の多くは、小惑星帯を故郷としている。外側を公転する太陽系最大の惑星である木星の強大な重力の影響を受けたり、小惑星同士の衝突などによって軌道が乱れた結果、地球と交錯する軌道となり、タイミング次第で大気圏突入となるのである。そこで運よく燃え尽きなければ地表へと落下し、さらに運よく発見されれば、貴重な研究材料となるわけだ。

これらの隕石は、その組成などを調べれば、どのような環境下でその隕石(の母天体)ができあがっていったのか、誕生してからどういうことが起こったのかなどがわかる。つまり、太陽系の初期の情報も手に入れられるということであり、まさに約46億年前から届けられたタイムカプセルだ。

また、近年の同位体分析技術の発達により、隕石の分析を通して、太陽系誕生以前の元素合成の段階にまでアクセスすることが可能になってきた。このような研究で鍵を握るのが、「消滅核種」と呼ばれる放射性同位体の存在だ。

消滅核種は半減期10万年~1億年の放射性核種であり、太陽系形成初期に存在していたが、すべての別の物質に壊変してしまい、現在はすでに存在していない同位体のことをいう。

すでに存在しないものをどのように研究するのかというと、消滅核種が壊変してできた娘核種を分析するのである。要は、消滅核種そのものはなくても、その娘核種を検出することで、隕石形成時における消滅核種の存在度を見積もることが可能なのだ。

消滅核種の1つにニオブ92(92Nb)がある。92Nbは、レアメタルの一種として知られる原子番号41のニオブの放射性同位体だ。ニオブは同位体のうち、中性子52個の93Nbが安定同位体であり、現在の地球で天然に存在するのはこの93Nbしかない。92Nbの半減期は約3700万年で、原子番号40の遷移金属ジルコニウムの安定同位体である質量数92の「92Zr」に壊変するからだ。

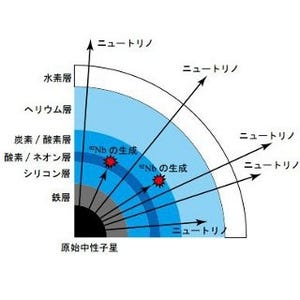

92Nbは超新星爆発の際に起こる、鉄より重い元素を生成する元素合成の一種である「p過程」によって生成される。そのため、太陽系形成時における92Nbの存在度を決定することができれば、92Nbの元素合成モデルと併せることで、92Nbを生成した最後の超新星爆発から太陽系形成までの期間を見積もることが可能になるという。

また、ある隕石中の92Nbの存在度を見積もることで、その隕石母天体である微惑星や原始惑星の形成年代を導くこともできるようになる。しかし、隕石中における92Nb由来の92Zrの過剰が小さいため、従来の研究では92Nbの「初生存在度」を精度よく見積もることは困難だった。

92Nbの初生存在度を決定するためには、まず隕石の形成年代と形成時における92Nb存在度を実際の隕石を分析して求める必要がある。これらの値と92Nbの半減期を用いて、計算から92Nb初生存在度が導かれるのだ。

より精度の良い92Nb初生存在度を得るためには、初期太陽系において92Nbを多量に取り込んだ鉱物を特定し、分析することが重要になる。隕石構成鉱物の中で、この条件に合致するのが酸化チタン鉱物の「ルチル(TiO2)」で、「金紅石」とも呼ばれている。しかし、隕石中のルチルは直径が0.1mm以下と小さく、ごくわずかにしか存在しない。そのため、これまでは分析が困難とされてきたのである。

そこで研究チームは今回着目したのが、ルチルがわずかに存在する隕石「メソシデライト」だ。同隕石は、小惑星帯最大の小惑星であるベスタ(平均直径525km)を45億2500万年前に襲った大規模衝突によって、中心の金属核と表層の岩石が混合して形成されたと考えられている。

そして、メソシデライト隕石中のルチルの鉱物学的特徴および化学組成から、これらのルチルは小惑星ベスタにおける大規模衝突の際に形成され、Nbを多量に取り込んだことが明らかとなった。

メソシデライト隕石のルチルには、92Nb由来の92Zrの大きな過剰が記録されていると考えられている。つまり、ルチル形成時における92Nb存在度を、精度よく決定することが可能であるとされたのだ。そこで今回の研究では、メソシデライト隕石から効率良くルチルを分離する手法の確立から進められた。そして回収されたルチルのNb/Zr比およびZr同位体比の分析が行われたのである。

-

メソシデライト隕石のルチルで観測された消滅核種92Nbの痕跡。現在のルチルには92Nb由来の92Zrが蓄積されている。今回の研究では、メソシデライト隕石の微小鉱物ジルコンについても同様の分析が行われた。ジルコンはNbをほとんど取り込まないため、形成した当時の92Zr/90Zr比が保持されている (出所:極地研Webサイト)

分析された4種類のメソシデライト隕石のルチルにおいて、Nb/Zr比に応じた92Zrの過剰が検出された。これらの92Zrの過剰は、ルチルが形成時に92Nbを取り込んだことを示しているという。

また、取得されたデータから、分析されたメソシデライト隕石のルチルが同じタイミング、つまり小惑星ベスタでの大規模衝突の際に形成されたことが示されていることも判明したとする。これらの結果から、45億2500万年前の92Nb存在度を得ることに成功。そして計算により、92Nb初生存在度を決定することが可能となった。

今回の研究で得られた92Nb初生存在度は92Nb/93Nb=(1.66±0.10)/10万であり、従来の見積もりと比べ、精度が6倍向上したとする。そして92Nb初生存在度が高精度に決定されたことで、92Nb-92Zr年代測定法が利用可能となった。同年代測定法は、初期太陽系の微惑星や原始惑星の進化に対して高精度の年代軸を与えるとが期待されるという。

次に、92Nb初生存在度と、Ia型超新星爆発における92Nbの元素合成モデルの比較から、最後の超新星爆発から太陽系誕生までの期間が見積もられ、最長でも540万年と算出された。540万年以下という結果は、p過程で生成されるもう1つの消滅核種「サマリウム146(146Sm)」から見積もられた期間よもり圧倒的に短い。146SmがIa型超新星爆発で生成されたのに対し、92NbはIa型超新星爆発に加え、II型超新星爆発でも生成されることが理由として考えられるとしている。

p過程に関しては、質量数100あたりの核種を境に、超新星爆発での元素合成メカニズムが異なることが理論計算によって指摘されていた。今回、92Nb初生存在度が高精度に決定されたことで、隕石の研究から太陽系形成以前のp過程元素合成に対し強い制約を与えることに成功した形だ。

今後は、92Nb-92Zr年代測定法を各種隕石や探査機による回収試料に適応し、初期太陽系の惑星物質の進化に対し、精度の良いタイムスケールを提供することを試みるとする。また、理論計算による元素合成モデルの進展とともに、今後p過程元素合成に関する理解が進むことが期待されるとしている。