名古屋大学(名大)と京都大学(京大)は、ショウジョウバエを用いた研究で、体の成長に遅れが生じた際に「翅成虫原基」と呼ばれる組織が、自らの細胞を殺しながらその分余分に細胞を生み出す「細胞の入れ替え(細胞ターンオーバー)」を盛んに行い、これによって体の成長速度の遅さと足並みをそろえることを発見したと共同で発表した。

同成果は、名大大学院 理学研究科の赤井菜々美研究員、同・大澤志津江教授、京大 生命科学研究科の山銅ゆかり教務職員、同・井垣達吏教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国科学雑誌「PLOS Genetics」にオンライン掲載された。

多細胞生物の個体発生は、時間軸に沿った精密かつ計画的な形作りのプロセスだ。その緻密なプロセスにおいては、さまざまな予期せぬトラブルが発生する。突然変異や環境変化などの種々の内的・外的撹乱により、個体の成長に遅れが生じる可能性が常にあるからだ。

しかし多細胞生物には、その遅れを補正して遺伝子にある通りの正確な形・大きさの組織を最終的には形成する何らかの頑健(ロバスト)な仕組みが存在すると考えられている(その補正が間に合わないほどの異常が生じれば、その個体は何らかの先天性の病を持って生まれることになる)。しかし、その実体はほとんどわかっていなかった。

そうした中、このような個体の成長の遅れを補正する未解明の仕組みを明らかにするために共同研究チームが着目したのが、ショウジョウバエの「Minute変異体」だ。Minute変異体とは、進化的に保存された一連のリボソームタンパク質遺伝子の機能欠失変異を「ヘテロ」に持つ変異体の総称だ。

Minute変異体の重要なポイントは、同変異体は幼虫期の成長が顕著に遅いが、最終的には正常な形・大きさの組織が形成されるという特徴を持つことだという。すなわちMinute変異体では、成長の遅れを補正して正常な組織形成を実現するためのロバストな仕組みが強く働いていると考えられるのである。

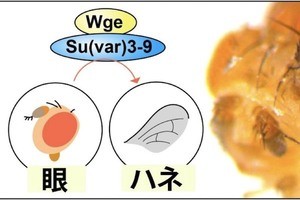

そこで、Minute変異体の幼虫期を詳細に解析した結果発見されたのが、細胞ターンオーバーである。将来的に翅のブレード領域を形成する幼虫期の上皮組織である翅成虫原基において多数の細胞が死んでおり、その一方で細胞が余分に生まれることで、細胞の入れ替えが行われていたのだ。

また、この細胞ターンオーバーの遺伝学的手法による抑制が行われたところ、翅脈のパターン異常や形態異常など、種々の表現型が成虫翅に出現することが判明。このことは、Minute変異体の翅原基で誘導される細胞ターンオーバーが、翅に多様な表現型が出現することを抑制し、ショウジョウバエ特有の決まった形・大きさの翅を作り出す上で重要な役割を果たしていることを示唆しているとした。

続いて共同研究チームは、どのような仕組みでMinute変異体の翅原基に細胞ターンオーバーが引き起こされるのかを解析。その結果、幼虫期に成長が遅れると、翅原基で細胞ターンオーバーが引き起こされること、さらにMinute変異体においては、分泌性タンパク質「Wingless」の発現が翅原基で上昇しており、これが細胞ターンオーバーを増幅させることが判明した。

幼虫期において個体の成長が遅れると、翅原基において細胞ターンオーバーが発生。それにより、組織の実質的な成長速度を遅らせることで、個体の成長に足並みをそろえているものと考えられるという。そして、この細胞ターンオーバー機構に異常をきたすと、翅脈のパターン異常や形態異常などが引き起こされ、形態進化が引き起こされ得る可能性が考えられるとしている。

翅成虫原基における細胞ターンオーバーは、多様な表現型が翅に出現することを抑制し得ることから、多細胞生物の進化を考える上でも重要な細胞集団挙動である可能性があるとする。

また、ヒトの疾患として近年着目されている「リボソーム病」(リボソーム関連遺伝子の異常を原因とする疾患の総称)は、Minute変異体と同様にリボソーム関連遺伝子の異常を原因としている。リボソーム病ではその症状が特定の臓器・組織のみに現れることから、それらの臓器・組織における細胞ターンオーバー機構の破綻により引き起こされている可能性も考えられるという。リボソーム病の発症機序は今もって大きな謎に包まれており、今回の成果が将来的にその解明につながることを期待さるとしている。