九州工業大学(九工大)、山口大学、シンガポール・ナンヤン工科大学、印インター・ユニバーシティ・アクセラレーター・センターの4者は1月27日、白金薄膜中に硫黄イオンを注入することで、「スピンホール効果」を向上させることに成功したと発表した。

同成果は、九工大大学院 情報工学研究院の福間康裕教授、山口大大学院 創成科学研究科(工学系学域)の浅田裕法教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、ドイツ科学雑誌「Advanced Quantum Technologies」に掲載され、2021年1月号の表紙も飾った。

同じ金属であっても磁石にくっつくものとそうでないものとあるが、その理由は電子の自転、つまり「スピン角運動量」(一般的には単にスピンと呼ばれる)の回転の向きのそろい方によるものだ。向きには上下の2種類があり、たとえば銅やアルミニウムなどの非磁性体金属では上向きと下向きのスピンの割合が等しく、全体として打ち消し合ってしまうため、磁石にくっつかないのである。

それに対して鉄やニッケルなど、磁石にくっつく「強磁性体」金属では、スピンの向きの割合に偏りが生じている。そのため、磁石にくっつくのである。なお、すべてのスピンの向きが同じ方向にそろうと磁石となる。

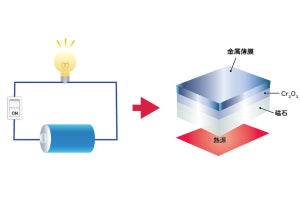

強磁性体には特色があり、通電するとスピンを帯びた電流である「スピン偏極電流」を生成することが可能だ。それを利用した巨大磁気抵抗効果はHDDや磁気メモリですでに実用化されており、このようなスピンの機能を用いる電子デバイス技術が「スピントロニクス」である。

スピンの角運動量と、電子が原子核の周りを周回運動すること(軌道運動)によって生じる軌道角運動量との間に働く相対論的相互作用のことを「スピン軌道相互作用」という。強いスピン軌道相互作用を持つ材料では、上向きと下向きのスピンを持つ電子それぞれの運動方向を異なる方向に曲げることが可能となる。

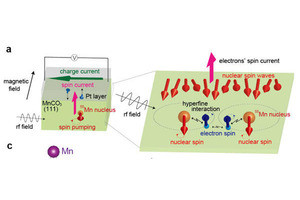

また強いスピン軌道相互作用を持つ材料に対して横方向に電流を流すと、電荷の流れを伴わないスピンの角運動量だけの流れである「スピン流」を縦方向に生成することが可能だ。スピン流は電流と異なり、無駄な廃熱がないため、効率に優れるのである。

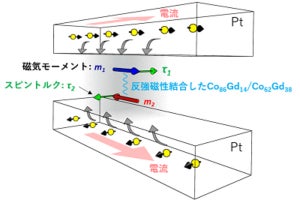

このスピン流を磁性体層へ流すと、磁化(スピンの集団的振る舞い)にスピン軌道トルクが作用して歳差運動(スピントルク強磁性共鳴)が励起される。この歳差運動の様子を精密に測定することで、電流から生じる磁場トルクとスピン流から生じるスピン軌道トルクの割合を見積もり、電流からスピン流への変換作用であるスピンホール効果の大きさ(スピンホール角)を算出することが可能となるのである。

そのスピンホール効果が著しいのが、タングステンや白金などの重金属だ。しかし、それでもその大きさは0.1程度(効率にて10%)に留まっていた。そこで研究チームは今回、白金のスピンホール効果の向上を目指した。

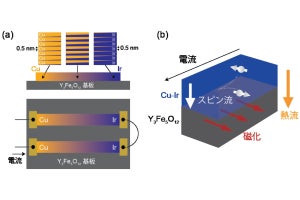

まずスパッタ法にて白金薄膜が作製され、それに対して半導体デバイス製造技術として利用されているイオン注入技術が用いられ、10%程度の硫黄イオンが打ち込まれた。そしてスピントルク強磁性共鳴法を利用して、硫黄イオンを注入した白金(Pt(S))のスピンホール角の評価が実施された。すると、室温で0.276(低温で0.502)となり、白金(Pt)の室温で0.092(低温で0.064)と比較して向上していることが確認されたのである。

また、ニッケル・鉄合金(NiFe)の強磁性共鳴における減衰トルク変調実験や、Pt(S)へと流れ込むスピン流を電流へと変換する逆スピンホール効果実験においても、Pt(S)のスピンホール効果は大きく向上していることが判明。現在報告されている材料系にて、世界トップクラスのスピンホール性能を持つ材料の開発に成功したとした。

年を追うごとにインターネット上を行き交う情報量は飛躍的に増加しており、それらの情報を処理し、記録する情報機器の低省電力化は、地球環境やエネルギーの制約の観点からも重要だ。研究チームは今回の発見により、スピンホール効果からのスピン軌道トルクを利用した磁化制御技術の進展が可能になり、エネルギー制約の問題などの解決に資する次世代の磁気メモリや強磁性共鳴(振動子)ネットワークを利用した人工知能デバイスに関する技術革新に寄与することが考えられるとしている。