理化学研究所(理研)、大阪府立大学、名城大学の3者は1月21日、最先端の実験技術と新しく開発したV字型二重スリットを用いて「波動/粒子の二重性」に関する実験を実施し、電子の経路情報と干渉の発現の関係を明らかにしたと共同で発表した。

同成果は、理研 創発物性科学研究センター 創発現象観測技術研究チームの原田研上級研究員、同・テクニカル・スタッフIの嶌田恵子氏、同・小野義正氏、大阪府立大 大学院工学研究科の森茂生教授、名城大理工学部の児玉哲司教授、日立製作所 研究開発グループ 基礎研究センタの明石哲也主任研究員、同・高橋由夫主任研究員らの共同研究チームによるもの。詳細は、日本応用物理学会の速報誌「Applied Physics Express」にオンライン掲載された。

19世紀初頭にイギリスの物理学者トーマス・ヤングが行った「二重スリット実験」という有名な実験がある。この実験とは、1個の粒子(ヤングが行ったときは光子)をスクリーンに向かって発射し、その途中に2本の平行のスリットを設けてどちらかを通過するようにし、スクリーンのどこに到達したかを見るというものである。

1個の粒子はどちらかのスリットを通過するため、スクリーンにもそのどちらかを通過したことがわかる位置に到着するはずだ。大量に発射してできあがるのは、2本線のはずである。しかし不思議なことに、実際には2本線ではなく、なぜか干渉縞ができあがったのだ。ヤングの実験では光子をひとつずつ発射したにも関わらず波が通過したとしか考えられない結果となるのである。

この結果から、それまで粒子とされてきた光が波でもあるという二面性を明らかにし(ヤング自身は光の波動説派で、それを証明するための実験だった)、この実験結果は「波動/粒子の二重性」としてのちに量子力学へとつながっていくことになる。そして現在でも二重スリット実験は電子や光子、原子や分子などを用いてより精密に研究が続けられているのである。

この不思議な現象は、「1個の粒子がふたつのスリットを同時に通り抜け、波として干渉を起こす」という摩訶不思議な説明がなされる。量子力学の世界は、我々ヒトが生活するマクロの世界とは直感的に相反するものがあり、これもそのひとつである。

疑問符しか浮かばないこの不思議な現象の真実を求め、多くの研究者が熱意と好奇心を持って研究に取り組んでいる。中でも量子力学に携わる研究者が解明したいとするのが、「電子はどのような経路を通っているのか、粒子の干渉とはいかなる現象なのか」に対する答えだという。しかし残念なことに、量子力学によれば、粒子と波動の確定的な同時計測は不可能なこととなっている。

同時計測が不可能なことは、ハイゼンベルグが1927年に提唱した量子力学の根幹を成す「不確定性原理」で説明されている。電子や光子などは、そのものが持つ物理的性質として、その位置と運動量の両方を同時に正確に計測することはできないのだ。つまり、位置を確認したときは運動量(速度)がわからず、速度がわかったときは位置が確認できないということである。

これが実験ではどう現れるのかというと、干渉光が現れる場合は1個の電子や光子が2本のスリットのうちのどちらを通過するのか、もしくはどのように通過するのかを観察できないということだ。もちろん通過する瞬間を直接観察することはできるが、観察してしまうとなぜか粒子は粒子のままとなり、波の性質は消え去り、干渉縞は現れなくなるのである。スリットを通り抜ける瞬間を直接観察しないと干渉縞が現れ、波動/粒子の二重性を確かめられるのである。こうした特性があるため、これまでの実験では、「波動/粒子の二重性の不思議を見せる実験」にとどまっていたのだという。

そこで共同研究チームは波動/粒子の二重性の不思議の実証を前進させ、電子(共同研究チームでは電子を用いている)の伝搬経路、つまり2本のスリットのどちらを通るのかということと、干渉現象との関係を解明することを目指し、2017年から研究をスタート。現在、世界で最も可干渉性(コヒーレンス度)の高い電子線を利用できるホログラフィー電子顕微鏡を用いた実験を行っており、今回もまた最新の実験方式を用いた成果を発表した。なお、電子線の位相と振幅の両方を記録し、電子線の波としての性質を利用する技術を電子線ホログラフィーといい、それを実現できる電子顕微鏡がホログラフィー電子顕微鏡だ。

一般に、従来の二重スリットを用いた干渉実験では、二重スリットに可干渉な波を入射し、両スリットで分割・通過したふたつの波がスリットを出た後、伝搬する過程で広がり自然に重なる性質が利用されている。しかし、スリットが十分に細い場合には、スリットを通過した波は急速に広がり互いに重なり合うため、どちらのスリットを通過した波かを区別するのは困難という問題があった。

-

二重スリットを用いた干渉光学系の模式図。(a)従来の二重スリット干渉光学系。二重スリットに可干渉な波(青矢印)を入射し、両スリットで分割・通過したふたつの波(赤と緑の矢印)は、急速に広がり互いに重なり合うため、それぞれがどちらのスリットを通過した波かを区別することができない。(b)二重スリットの結像光学系。対物レンズを用いることで、物面に置いた二重スリットの像が焦点の合った状態で、像面で観察される。(c)バイプリズムを用いた干渉結像系。2段のバイプリズムにより、結像条件を保ったままふたつつの波を重ね合わせることで、干渉現象(干渉縞)を観察することが可能となる (出所:理研Webサイト)

そこで共同研究チームは今回採用することにしたのが、対物レンズを用いて結像させる「結像光学系」だ。結像光学系では、物面に置いた二重スリットの像が焦点の合った状態で、像面で観察される。対物レンズの性能が十分に高く、結像光学系の収差など像のひずみを無視できる状況では、物面でスリットを通過した波はすべてスリットの像に収束するが、物面の波と像面の波は区別することができない(これは「共役な関係にある」と表現される)。

そのため、例えば、左側のスリットを通過した波(赤色)はすべて右側のスリットの像(赤色)に収束し、右側のスリットを通過した波(緑色)は左側のスリットの像(緑色)に収束する。左右が入れ替わるのは、対物レンズを1段だけ用いた結像の特徴であり、2段結像すれば、元の左右の関係に戻すことが可能だ。

結像光学系では、二重スリットの像として、それぞれのスリットを通過した波を観察できるが、ふたつの波は重ならず、干渉を発現させることはできない。そこで、波を干渉させる装置の「バイプリズム」を用いて結像条件を保ったままふたつの波を重ね合わせ、干渉現象(干渉縞)を観察する光学系が考案された。

なお、この干渉結像系ではバイプリズムが2段用いられているが、これはふたつの波を重ね合わせる条件を精密に制御するためで、2波を重ね合わせるだけならば、バイプリズムは1段でも実験は可能だという。

今回実施された伝搬距離ゼロでの二重スリット干渉実験の光学系は、スリットを通過したふたつの波の重なり具合について、対物レンズの下に配置した下部バイプリズムで、ふたつの波の偏向角度(屈折角度)を変えることで制御が行われるようになっている。

-

伝搬距離ゼロでの2波干渉の模式図。焦点が合った状態で観察される二重スリットの左右の像の位置を、下部バイプリズムにより2波の偏向角度を変えて制御するという仕組みが今回の実験では採用された。(a)前干渉条件。下部バイプリズムによるふたつの波への偏向角度が小さいために2波が重ならない、干渉を発現する前の条件。(b)干渉条件。スリットを通過したふたつの波が重なり合い、干渉(干渉縞)を発現している条件。(c)後干渉条件。下部バイプリズムによるふたつの波への偏向角度が大きくなり、ふたつのスリット像の位置が入れ替わった条件 (出所:理研Webサイト)

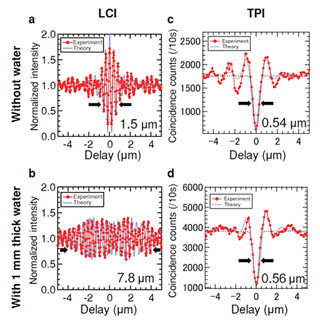

さらに「V字型二重スリット」を用いることで、3つの干渉条件(前干渉条件、干渉条件、後干渉条件)をひとつの視野で同時に観察する電子光学系が考案された。

-

(左)伝搬距離ゼロでの二重スリットによる電子波干渉実験の光学系。V字型二重スリットの像を上部電子線バイプリズム上の第一像面に結像させることで、二重スリット上の電子波と上部電子線バイプリズム上の電子波は区別できない共役な関係となり、光学的にはV字型二重スリットと上部電子線バイプリズムとは同一平面上に配置されたことになる。そして、第二拡大レンズの下側に配置した下部電子線バイプリズムへの印加電圧の大きさにより、第二像面に結像されるふたつのスリットを通過した電子波の重なり具合を制御するという仕組みだ (出所:理研Webサイト)

V字型二重スリットを上部電子線バイプリズム(電子波を干渉させる装置)上に結像させることで、二重スリットの波と上部電子線バイプリズムの波は共役な関係となり、二重スリットと上部電子線バイプリズムとは、光学的には同一平面上に配置されたことになる。そして、第二拡大レンズの下側に配置された下部電子線バイプリズムへの印加電圧により、ふたつの波の重なり具合が制御された。

実験はホログラフィー電子顕微鏡を用いて、電子をひとつずつ検出できるくらいに電子の数を少なくした低密度照射条件(0.015電子/画素/秒)で実験が行われた。その結果、下部電子線バイプリズムへの印加電圧が大きくなるに従い、V字型二重スリットの像が下側から重なり始めるのが確認された。そして中央部で重なり、スリット上部で重なった後、ふたつのスリット像が入れ替わったのである。両スリットの像が重なった領域でのみ干渉縞が観察され、その前後の領域では干渉縞は観察されず、一様な電子分布となることが観察された。

-

V字型二重スリットによる干渉実験の様子。下部電子線バイプリズムへの印加電圧が10.0Vから大きくなるに従い、V字型二重スリットの像が下側から重なり始め(b)、25.7Vでは中央部で重なり(c)、31.0Vにおいてスリット上部で重なった後、ふたつのスリット像が入れ替わった(e) (出所:理研Webサイト)

両スリット像が重なった干渉領域では、実験者がふたつの電子の経路を決める情報を持っていないことから、電子を点として検出できていても、どちらのスリットを通過し、電子線バイプリズムのどちら側の経路を通過してきたのかは決定できないという。

そしてこの場合にのみ、干渉縞が観察され、あたかも、電子が両方のスリットを同時に通過し、電子線バイプリズムの両側の経路を同時に通過してきたかのように見えるのである。

研究チームによれば、これは粒子による干渉の不思議さを改めて教えてくれる結果だとする。ふたつのスリット像を重ね合わせるか否かは、今回の光学系では一番下に位置する下部電子線バイプリズムが与える偏向角度による(その偏向角度の大きさは実験者が決めている)。

-

V字型二重スリットによる電子波干渉の様子(画像3中央cの拡大図)。前干渉領域、後干渉領域いずれにおいても、左右それぞれのスリット像で点として検出された電子は、経路を遡ることが可能で、電子線バイプリズムのどちら側を通過し、どちらのスリットを通過したかを同定することが可能だ。一方、両スリット像が重なった干渉領域(干渉縞)では、電子を点として検出できていても、どちらの経路を通過してきたのかは決定できない (出所:理研Webサイト)

さらに、この偏向角度は、電子がV字型二重スリットを通過し、上部電子線バイプリズムを通過した後で加えられたものとなる。もし電子に知覚能力があるとしたら、下部電子線バイプリズムを通過するまでは自分の行先はわからないはずである。ところが、その行先によって干渉の有無、すなわち両方のスリットを通過したと振る舞うのか、どちらか片方のスリットを通過したと振る舞うのかが変わってしまうのである。

通常、量子力学では、どちらのスリットを通過するか見分ける実験を行うと、干渉縞を観察できないことは冒頭で説明した通り。その実験が与える影響によって電子の軌道が乱されてしまい(例えば光学的に観察するのなら、電子に光子を当てる必要があるため)、干渉が発現せず、干渉縞が観察されないと説明される。

今回の研究では、どちらのスリットを通過したかを判定する実験は行われていない。電子を検出した後に、検出位置から遡って、電子の経路と通過したスリットの同定が試みられたものだ。しかし結果は従来と同じで、どちらのスリットを通過したか見分けられた場合には干渉は発現せず、見分けられなかったときにだけ干渉が発現することとなった。

これらの結果から、「電子がどちらのスリットを通過し、どちらの経路を通ったかの情報が不足している場合にのみ干渉が発現する」という解釈ができるとする。これは、近年光学の分野で偏光を用いて実施されている量子光学実験と符合する結果だという。

今回、研究チームは、量子力学の基礎である波動/粒子の二重性への理解を進め、電子の伝搬経路と干渉現象との関係の解明への手掛かりを得たと考えているという。今後、電子検出器の時間分解能を上げるなど、現在の電子線技術をさらに発展させることで、ハイゼンベルグの不確定性原理と、干渉現象の関係を実験的に捉える「which-way experiment」など、量子力学の根幹に迫りたいと考えているとした。

なお最後に補足しておくと、which-way experimentとは、二重スリット実験において、どちらのスリットを通過したかを検出(粒子性の確認)した上で、干渉縞を検出(波動性の確認)する工夫を施した実験の総称のことをいう。ただし、現代においても本当の意味での成功例は今もってないと考えられている。