東北大学、名古屋工業大学(名工大)、科学技術振興機構(JST)の3者は1月19日、次世代バッテリーの有力候補であるマグネシウムバッテリーの高性能化を実現する新規正極材料の開発指針を見出すことに成功したと発表した。

同成果は、東北大 金属材料研究所の下川航平助教(兼学際科学フロンティア研究所)、同・市坪哲教授、同・我妻和明教授、名工大 フロンティア研究院の中山将伸教授、東京都立大学の金村聖志教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、材料科学を題材にした科学雑誌「Advanced Materials」にオンライン掲載された。

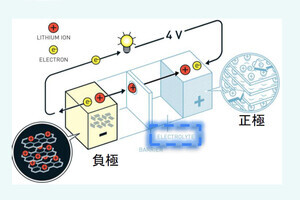

バッテリーの大きな評価指標のひとつに、「エネルギー密度」がある。単位重量(体積)あたりに蓄えられるエネルギー量を示したもので、単位はWh/kgで表される。現在主流のリチウムイオンバッテリーは、このエネルギー密度がそれまでのバッテリーと比較して高いため、スマートフォン、ノートPC、デジタルカメラ、携帯音楽プレイヤーなど、モバイル機器のバッテリーとして広く採用され、コードレスでの長時間稼働を実現した。

人々の生活において利便性を大きく向上させたリチウムイオンバッテリー。その評価は高く、開発者のひとりである旭化成の吉野彰博士らが2019年のノーベル賞を受賞したのは記憶に新しいところである。

しかし、それでも実はエネルギー密度が十分とはいえない分野もある。その代表が電気自動車(EV)だ。すでに国内メーカーも含めて世界中の自動車メーカーが、リチウムイオンバッテリーを採用したEVを市販しているが、ガソリン車と肩を並べられるほどの航続距離を有し、なおかつ普及価格帯の車両価格を実現するのは難しい状況だ。

ガソリン車と同等の航続距離とするのなら、1回の充電で最低500kmを走れるエネルギー密度が必要とされる。しかし、現在のリチウムイオンバッテリーのエネルギー密度でそれを実現するには、搭載量を増やす必要があり、ガソリン車に対して重量増となる要因となっている。

その上、希少金属を利用しているリチウムイオンバッテリーは安価ではないため、それをより多く積むことから車両価格が高くなることにもつながっている。航続距離500km以上を実現しているEVは最低でも500万円以上で、中には1000万円オーバーという高級車の価格帯となっているのである。

少ない搭載量でEVの航続距離を伸ばすには、リチウムイオンバッテリーよりもさらに高いエネルギー密度のバッテリーが必要だ。そして、価格を下げるために希少金属のリチウムを使わないこと。この2点を実現することが、ガソリン車に取って代われるEVを誕生させる重要な要素のひとつとなるのである。

その実現のため、日本をはじめ世界中でポスト・リチウムイオンバッテリーの研究が熱を帯びている。日本国内においても多数の大学・研究機関・企業が関わる国家プロジェクトが複数進められているほか、大学や研究機関、企業が各自でも研究を行っている。

そして現在、複数の次世代型バッテリーの開発が進められているが、そのひとつとして期待されているのが、マグネシウムバッテリーだ。ビッグバン以来、全宇宙規模で量の少ないリチウムに対し、マグネシウムは比較的豊富である。しかも、地球においては地殻での埋蔵量が多い。つまり、採取しやすいということである。

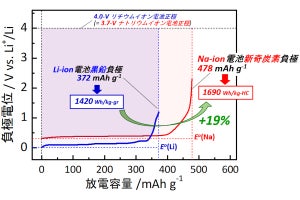

さらに、リチウムイオンバッテリーの負極に使用されている材料であるグラファイトの約6倍の高容量を有することから、マグネシウムバッテリーは安価でいて、なおかつリチウムイオンバッテリーを凌ぐ高容量を実現できる可能性のあるバッテリーとして、その実用化が期待されているのである。

しかし、その実用化には大きな壁が立ちはだかっており、高サイクル特性(充放電を多く繰り返せること、つまり寿命が長いこと)を示す正極材料としては、マグネシウム基準で1V級の硫化物系材料に限られており、エネルギー密度の向上は難しいとされてきた。より高電位を実現できるとされる酸化物系の正極材料の開発が強く求められているのが現状だ。

こうした背景を受けて共同研究チームがこれまで研究を進めてきたのが、高電位・高容量を示す「スピネル型酸化物」だ。スピネル型酸化物とは、スピネル型構造という結晶構造を持つ酸化物のことであり、結晶構造中にイオンが拡散できる3次元ネットワークを有することから、リチウムイオン電池の正極材料としても用いられている。しかし、スピネル型酸化物はサイクル特性が乏しいことが問題だった。

スピネル型酸化物では、マグネシウムイオンの挿入(放電)により、「岩塩型構造」への相転移が容易に生じてしまう。岩塩型構造とは、スピネル型構造と同じ酸素イオンの配置でありながら、すべての八面体サイトがカチオン(陽イオン)で占有された密な結晶構造のことである。

この岩塩型構造への相転移が起きてしまうと、マグネシウムイオンの拡散の遅い岩塩相が活物質粒子の表面を覆うことで充放電の進行を妨げてしまう。また、相境界の局所ひずみによる活物質粒子の破壊も起きる。これらが、サイクル劣化の要因と考えられている。

こうしたサイクル劣化を抑制するため、今回の研究においてはマグネシウムイオンの新たな拡散パスおよび収納サイトを導入することが目的とされた。そして共同研究チームが着目したのが、従来のスピネル型構造の八面体サイトにカチオン欠損を有する欠陥スピネル型構造だ。

スピネル型構造を安定化する亜鉛(Zn)、高価数の4価でも安定なマンガン(Mn)を用いた、Zn-Mn系欠陥スピネル型酸化物の「ZnMnO3」が選ばれたのである。そしてZnMnO3を利用すすることで、高電位(2~3ボルト級)・高容量(約100mAh/g)を保ちつつ、従来の材料を飛躍的に凌駕する高サイクル特性の実現に成功したのである。

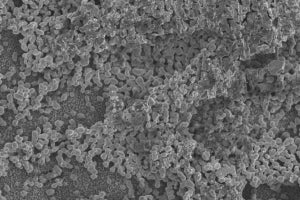

さらに共同研究チームは、このような高サイクル特性が実現される仕組みを、計算と実験の両面から詳細に分析。生物の進化の仕組みを模倣することで効率的に最適解を求める「遺伝的アルゴリズム」を用いた第一原理計算から、八面体サイトにカチオン欠損を有する欠陥スピネル型構造が、ZnMnO3の安定構造であることとして確認された。

また共同研究チームは、マグネシウムイオンがエネルギー的に優先してカチオン欠損サイトに挿入されることも解明。欠陥スピネル型構造のZnMnO3のナノ粒子を合成したうえで詳細な構造解析が行われ、計算で予測された構造とおおむね一致することが示された。

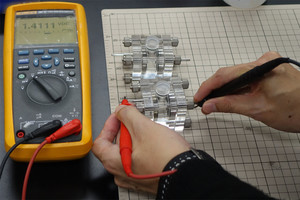

そして電気化学測定は、マグネシウムイオンの拡散を促進するため、150℃に昇温したイオン液体を用いて行われた。カチオン欠損サイトへのマグネシウムイオンの挿入が優先される放電範囲では、従来の密な岩塩相を精製する反応ではなく、構造変化の抑制された放電反応(マグネシウムイオンの挿入)が進行することが示唆された。このような充放電用量の範囲内(約100mAh/g)でZnMnO3の充放電試験を行うことで、100サイクル超の充放電が100日以上安定して実現することが示されたとした。

充放電時のエネルギー密度(マグネシウム金属負極の重量と理想的な電位を考慮した値)は、200~300Wh/kgと見積もられ、これは従来型のリチウムイオンバッテリーの理論エネルギー密度である約370Wh/kgに迫る値である。

-

開発された欠陥スピネル型酸化物材料ZnMnO3のマグネシウムバッテリーの正極特性。左の縦軸は容量を示す、右の縦軸は充放電効率を示す。横軸はサイクル回数だ。1サイクルは、放電した0%から満充電の100%を経て再び使い切った(放電した)0%までのことをいう (出所:共同プレスリリースPDF)

共同研究チームは今回の研究成果に対し、長年の課題だったマグネシウムバッテリー用正極の高性能化に道を拓くものとしている。今後、高エネルギー密度のマグネシウムバッテリーの実現に向けて加速度的な研究開発の進展が期待されるという。

一方で、現状では作動温度が高く、室温作動に向けては今後の材料設計による性能向上が必要とする。ただし、据え置き型の大型バッテリーなどなら、中温作動(100~150℃)での利用も有望としている。また今回の研究によって、マグネシウムバッテリーに適した酸化物系正極材料の一般的な設計指針が示されたことから、派生した材料開発が今後、世界的に活発化することも予想されるとした。