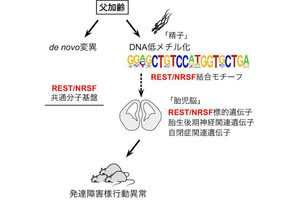

国立環境研究所(NIES)と国立成育医療研究センター(NCCHD)は1月8日、母体内の胎児が無機ヒ素にさらされることで、その胎児の精子において、“動く遺伝子”といわれる「レトロトランスポゾン」の転移活性調節領域の「DNAメチル化」を低下させることを発見したと共同で発表した。

同時に、DNAが低メチル化するとレトロトランスポゾンの自律的な転移が増加し、ほかの遺伝子の働きを変化させる危険性が増す危険性があること、またレトロトランスポゾンのDNA低メチル化は精子から次の世代に継承されてほかの遺伝子機能を変化させ、孫世代以降の発がんなどの疾患の原因となる危険性があることも合わせて発表された。

同成果は、NIES 環境リスク・健康研究センターの野原恵子フェロー、同・鈴木武博主任研究員、同・岡村和幸主任研究員、NIES 生物・生態系環境研究センターの鈴木重勝特別研究員、NCCHD 周産期病態研究部の秦健一郎部長、同・中林一彦室長らの共同研究チームによるもの。詳細は、生命科学分野の学術誌「Epignetics & Chromatin」に掲載された。

食物や大気から体内に取り込まれる化学物質や、栄養、ストレス、感染など、さまざまな環境因子は、ヒトの健康に影響を及ぼす。特に胎児はこれらの環境因子の多くに対して影響を受けやすいため、妊娠期の環境因子にさらされてしまうことは胎児に影響を及ぼしやすいと考えられている。

近年、そのような子どもへの影響が出生後すぐには顕在化せず、たとえば成人期に生活習慣病になるリスクが高まるというように後発的に現れることや、さらにはその後の世代、すなわち孫世代や、その子孫にも影響が現れる事象があることが、多くの研究で報告されている。

妊娠期にそうした環境因子にさらされることは、母親と同時に胎児(子世代)が曝露を受けるだけでなく、その体内で後に孫世代となる生殖細胞も曝露を受けることから多世代曝露となる。そこで専門用語では、孫世代に現れる影響を「多世代影響」と予備、それ以降の子孫に現れる影響は「継世代影響」と呼ばれている。

多世代影響や継世代影響を引き起こすメカニズムとして、DNAのメチル化をはじめとしたゲノムの修飾(エピゲノム)の関与が報告されている。DNAのメチル化は、遺伝子のオン/オフを調節したり、ゲノム上に大量に存在する「動く遺伝子」のDNAをメチル化することによってその動きを抑制するなど、生命現象の維持に重要な役割を果たしていることが知られている。

これらのエピゲノムは環境因子曝露によって変化を受けることもわかっており、環境因子による生殖細胞のエピゲノムの変化が次世代に伝わって多世代影響や継世代影響の原因となることが予想されている。しかし、実際にはどのような分子がどのように影響を伝えるかなど、現象の全体像は把握できていないという。将来の世代への影響評価は、今後の課題となっている。

無機ヒ素はヒトをはじめとする多くの生物にとって有害な微量構成元素で、世界各地の高濃度分布地域では、無機ヒ素に汚染された地下水の飲用などによって発がんをはじめとする疾患が発生し、深刻な環境問題となっている。

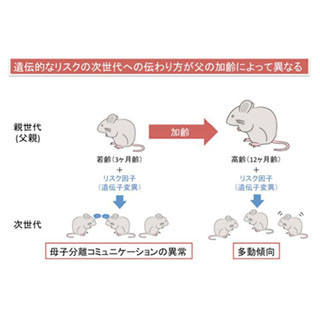

共同研究チームはこれまでの研究で、マウスの妊娠期後半に10日間無機ヒ素を含む水を自由摂取させると、その後通常の環境で飼育、交配をしても、その孫世代が成長後に肝腫瘍を高率に発症することを明らかにしている。さらに組み合わせ交配によって、その肝腫瘍増加はオスの子を経由して伝わっていることも判明済みだ。

これらの結果から、子世代の精子のエピゲノム変化が孫世代に影響を伝える可能性が考えられるという。そこで今回の研究では、孫世代での肝腫瘍増加のメカニズムを探るため、妊娠期の無機ヒ素曝露による子の精子のDNAメチル化の変化に関する解析が行われた。

今回の研究では、マウスの妊娠8日目から18日までの10日間、無機ヒ素を含む水を自由摂取させたマウス(ヒ素群)と、通常の水を自由摂取させたマウス(対照群)から生まれたオスの精子からDNAの調製を実施。そして、RRBS(Reduced Representation Bisulfite Sequencing)法という次世代シークエンスを用いた方法で、ゲノム全体にわたってDNAメチル化度が測定された。その上で、対照群に対するヒ素群のDNAメチル化の変化について、各種アプリケーションを用いた解析が行われた。

解析の結果、マウスの妊娠後期10日間の無機ヒ素にさらされることで、生まれた子の精子のDNAメチル化を低下させることが明らかとなった。またDNAメチル化の低下は、「動く遺伝子」であるレトロトランスポゾンの、特に「LTR」と「LINE」というグループで高頻度に起こっていることも確認された。

-

妊娠期にヒ素曝露されることで、子世代の精子がDNAメチル化する影響を受ける。a)ヒ素群の子の精子DNAでは、対照群と比較してすべての染色体においてメチル化変化した部位が検出され、特に低メチル化した部位(黄色)が多いことが確認された。b)測定された全DNAメチル化部位とヒ素群で、低メチル化した部位のゲノム上の各領域における分布。ヒ素群の低メチル化部位は、特にレトロトランスポゾンのLTRとLINEというグループで期待値よりも頻度が高く、このグループで低メチル化が起こりやすいことが示された。*はFisherの正確検定で有意 (p<0.001)に変化したもの。c)レトロトランスポゾンLINEの中で転移活性を持つサブグループであるL1MdA(50種類)およびL1MdT(55種類)の低メチル化部位は、転写調節領域であるプロモーターに集中して存在していることが確認された (出所:NIES Webサイト)

ゲノム中に、レトロトランスポゾンは大量に分布している。それらは配列的な特徴から、LTR、LINE、SINEというグループに大きく分類される。その大部分は進化の過程で突然変異などによって不活性化されているが、一部は「動く」活性、すなわち転移活性を保持したものが存在しているという。

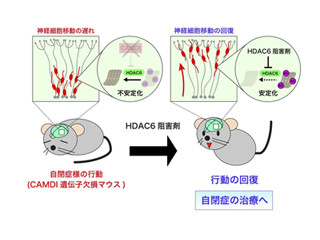

転移活性を持つレトロトランスポゾンは自己のDNAを増幅し、ゲノム上の異なる場所に入り込むことによってほかの遺伝子の働きを変化させ、その結果発がんをはじめとする疾患を起こすことがある。通常、レトロトランスポゾンの転移は転写調節領域のDNAをメチル化する方法で抑えられている。ただし今回の研究成果から、無機ヒ素にさらされることで、メチル化が低下してしまい、レトロトランスポゾンの転移が起きやすくなってしまうことが明らかになったというわけだ。

無機ヒ素によって低メチル化するレトロトランスポゾンについて、詳細な分析が行われた。すると、LINEとLTRの中の転移活性を持つサブグループにおいて、低メチル化するレトロトランスポゾンが多いことが判明。さらに、そのようなサブグループのレトロトランスポゾンにおいて、低メチル化が起こる位置についての解析も行われた。すると、転移活性の調節に関わる領域(転写調節領域)に低メチル化が集中して起こることも確かめられたのである。

つまり、妊娠期無機ヒ素曝露が子の精子のレトトランスポゾンの転写調節領域のメチル化を低下させることによって、有害なレトロトランスポゾンの転移活性を高める可能性が示されたことになる。それによって精子の機能が悪影響を受ける可能性もあるという。

またDNAのメチル化パターンは細胞から細胞へ、また世代間で受け継がれる。そこで子の精子ゲノムの低メチル化は受精後の次の世代に受け継がれ、孫世代でもレトロトランスポゾンの転移に影響を与え、それが孫世代での肝腫瘍の増加につながる可能性も考えられるとした。

これまでの研究で、妊娠期の無機ヒ素曝露がオスの子を介して孫世代のマウスの肝腫瘍を増加させることは観察済みだった。今回、その子世代の精子でレトロトランスポゾンの転写調節領域でメチル化低下が起こっていることが発見された。この結果は孫世代の肝腫瘍増加のメカニズムの手がかりとなりうる貴重な知見だという。

精子のレトロトランスポゾンのメチル化低下は、無機ヒ素に限らずさまざまな環境因子の多世代・継世代影響に関与する可能性も考えられるという。しかしまだ、この精子のレトロトランスポゾンのメチル化低下が、実際に孫世代にどのように影響を及ぼすか、肝腫瘍の増加に関与するのかどうかという点については明らかになっていないため、さらにメカニズム研究が必要だという。

また今回のマウスでの結果がそのままヒトに当てはまるかというと、現時点ではデータ不足のようだ。ヒトは遺伝的に、また生活環境に多様性があるため、ヒトの研究で環境因子による世代を超えた影響を検出することは極めて困難であると考えられるという。

そこで、遺伝的なバックグラウンドがそろった実験動物を用いた長期的な実験によってまずそのメカニズムを明らかにし、影響を検出しやすい点を見つけることが重要としている。しかし動物実験の結果をヒトに当てはめるためには、考慮すべき点が多々あるとする。たとえばマウスはヒトより無機ヒ素に対する反応性が低いため、今回の実験では環境中にあるより濃い濃度の無機ヒ素を含む水が用いられたことなどだ。

つまり、これらの点を理解せずに動物実験の結果のみからヒトの将来の影響を考えることは適切でなく、種差を考慮し現実的な濃度において、ヒトでもこのような現象が起こるかどうかについては、科学的なデータに基づいた評価が必要になるという。将来の世代の健康に関わる問題を先のこととして見逃さず、放置せず、結果を得るまでに長い時間を要する研究を地道に進めていくことが重要としている。