東京大学 国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)が、宇宙初期の加速膨張であるインフレーション時にできた「子宇宙」が、そののちに原始ブラックホールになったとする理論を提唱した。さらに、この理論で示されたシナリオが、ハワイのすばる望遠鏡に搭載された超広視野主焦点カメラハイパー・シュプリーム・カム(HSC)を用いた原始ブラックホール探索の観測で検証できることを示したことも発表された。

同成果は、Kavli IPMUのウラジーミル・タキストフ特任研究員、同・杉山素直大学院生、同・高田昌広主任研究者、米・カリフォルニア工科大学ロサンゼルス校のアレクサンダー・クセンコ教授ら、素粒子論、宇宙論、天文学者など多数の関連分野の研究者が結集した国際共同研究チームによるもの。詳細は、米物理学会が刊行する学術誌「Physical Review Letters」にオンライン掲載された。

1970年頃に故・スティーブン・ホーキング博士らによって提唱された、宇宙初期に形成されたとされる「原始ブラックホール」は、大質量星が超新星爆発した後に残される恒星質量ブラックホールとはまた別のタイプである。この原始ブラックホールが、宇宙のさまざまな謎を一度に解明できる可能性があることから、近年注目を集めている。

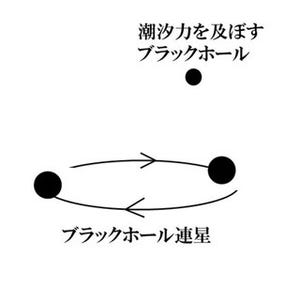

その例を挙げると、重力波望遠鏡で観測された「ブラックホール連星の起源」、大多数の銀河の中心に位置すると考えられている太陽質量の数百万倍から数億倍という「超大質量ブラックホールの起源」などがある。そのほか、宇宙空間を漂う原始ブラックホールが中性子星と衝突することで、金やプラチナなどの元素の生成にも寄与しているといった可能性もあるという。

こうした中で、特に注目されているのが「ダークマター=原始ブラックホール」という可能性だ。ダークマターとは、「ダークエネルギー」とともにこの宇宙のおよそ96%を占めるというふたつの謎のひとつである。宇宙の約75%を占めるのが、宇宙を膨張させていると考えられているダークエネルギーで、20%強を占めるとされるのがダークマターである(我々や星々などを構成する通常物質はわずか4%ほどしかない)。

ダークマターは通常の物質とは重力でしか相互作用せず、ありとあらゆる電磁波・光で観測することができない物質だ。未発見の仮想粒子アクシオンもダークマター候補として研究が進むが、そのライバル的存在ともいえるのが原始ブラックホールである。ブラックホールであれば、降着円盤などがない限りはブラックホールそのものを観測することは不可能だ。こうした背景を受け、国際共同研究チームは、原始ブラックホールの調査をするため、初期宇宙を扱った理論に手がかりを求めたという。

これまでの研究により、原始ブラックホールは、ビッグバンにより宇宙が誕生して間もない頃に誕生した可能性があると考えられている。その条件とは、宇宙が誕生してまだ間もない頃、まだ高温・高密度の火の玉状態だった宇宙において、平均密度から30%程度大きな空間領域が存在すると、強い重力のためにその空間自身が崩壊し、原始ブラックホールが形成されるのだという。

しかし、これまでの観測などから、宇宙初期に起きたと考えられている急激な加速膨張期間のインフレーション中に生じた密度の揺らぎ(密度の非一様性)は非常に小さかったことがわかっており、原始ブラックホールの形成はごく希にしか形成されなかったとされる。

しかし、宇宙空間は人類が創造できないほど広大だ。ごく初期の宇宙ではあっても、誕生した瞬間は原始よりも遥かに小さいと考えられているが、インフレーションで驚異的な速度で拡大していった結果、さまざまな場所で少しずつでも原始ブラックホールは形成され、宇宙全体で見れば塵も積もれば山となるということで膨大な数となり、原始ブラックホールはダークマターとなり得るというのである。また初期宇宙のさまざまな物理過程においても、原始ブラックホールは形成される可能性があることも判明している。

国際共同研究チームは、初期宇宙の理論の中で、インフレーションの際に生まれたかも知れないという子宇宙から原始ブラックホールが形成されたという可能性に着目。宇宙はひとつのユニバース(ユニにはひとつという意味がある)ではなく、「マルチバース(多元宇宙)」という考え方が、かつてはSFじみているともいわれたが、現在では研究者の間でそれほど突飛な理論ではなくなっている。

マルチバースは、親宇宙から子宇宙が生まれ続け、高次元空間の中に無数の宇宙があるという考え方だ。我々が今存在しているこの宇宙も、かつては別の親宇宙から生まれ、そして我々の宇宙もまた子宇宙を無数に誕生させているという仮説である。国際共同研究チームが今回提唱したのは、無数に生まれた子宇宙のうちの数多くが収縮してしまい、その結果原始ブラックホールが形成されるとする説だ。

-

マルチバースのイメージ。宇宙が誕生して間もない頃に起きたインフレーション時に、我々の宇宙の中に多くの子宇宙が生まれ、それらはそののちに収縮し、現在では原始ブラックホールとして見えている可能性が今回唱えられた。(c) Kavli IPMU (出所:Kavli IPMU Webサイト)

また一方で大きく成長した子宇宙も多いことが考えられ、それらにはさらに奇妙な現象も起こり得るという。アインシュタインの重力理論の予言によれば、子宇宙が臨界サイズよりも大きい場合、子宇宙の内側、あるいは外側にいる観測者それぞれに、子宇宙はまったく別のものとして見えるという。具体的にいうと、子宇宙の内側の観測者にはその子宇宙は膨張し続けている我々の宇宙と同様の宇宙に見えるが、一方で外側の観測者からはその子宇宙はブラックホールとして見えるというのだ。

ブラックホールの中心には、大質量星の残骸が重力崩壊を起こして1点に収縮し、我々の世界の物理法則が成り立たない「特異点」が存在する。これこそがブラックホールの本体といえるが、その周囲には(特異点からシュヴァルツシルト半径だけ離れた球状に)、ここを超えると光すら脱出できなくなるという「事象の地平面(事象の地平線)」が存在し、そこは我々の世界と向こう側を切り離すボーダーラインとなっている。

この事象の地平面の外側(我々の世界)と、内側(子宇宙の世界)では異なった見え方をするという現象を最初に予言したのが、2020年のノーベル物理学賞を受賞した3人のうちのひとり、ロジャー・ペンローズ博士である。国際共同研究チームが今回提唱した説は、このペンローズ博士の考え方を用いており、子宇宙は我々にとっては原始ブラックホールとして認識されることになるのだという。

また今回の説は、チームのメンバーのひとりである高田主任研究者や、2014年当時に大学院生として観測に参加した新倉広子氏らの研究チームが行い、2019年4月にKavli IPMUから発表された、すばる望遠鏡のHSCを用いた原始ブラックホール探索での観測データがベースとなっている(観測自体は2014年11月23日に行われた)。

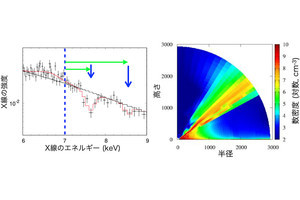

このときの観測では、アンドロメダ銀河を観測し、もし地球とアンドロメダ銀河の中の恒星との間を原始ブラックホールが横切った場合、重力レンズ現象が起こり、その星は増光するという方法が利用された。その明るさの変化した時間の長さからブラックホールの質量を推定することが可能だ。もし月程度の質量の原始ブラックホールが重力レンズ現象を引き起こしたとき、約30分の増光が起きるという。

-

(上)アンドロメダ銀河。(下)重量レンズ現象のイメージ。アンドロメダ銀河の中の約1億個の星と、地球との間を原始ブラックホールが横切ると、その星は重力レンズ効果により明るく観測される。原始ブラックホールの質量は月ほどと比較的コンパクトであり、増光が続くのは30分ほどだという (c) Kavli IPMU (出所:Kavli IPMU Webサイト)

HSCは驚異的な観測能力があり、アンドロメダ銀河のうちの約1億個の恒星の明るさを一度にモニタリングすることが可能だ。そのいずれかの恒星の前を原始ブラックホールが横切って増光したら、その様子をとらえることができるのである。このときは、多元宇宙の予言と矛盾しない、月質量程度の原始ブラックホールの可能性がある重力レンズ候補天体が1例報告されたという。

この2014年の初期観測と、今回の理論研究を契機として、今回の国際共同研究チームは、HSCを用いて多元宇宙を起源とする原始ブラックホール探索の追加観測を、現在本格的に始動したという。今後、観測の成果から原始ブラックホール形成の謎を解く手がかりが得られることが期待されるとしているとした。